あらすじ

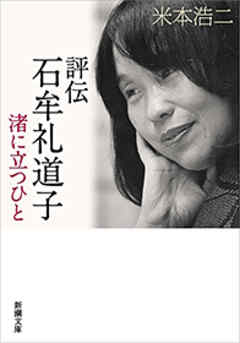

『苦海浄土 わが水俣病』の発表以来、文学界でも闘争の場でも神話的な存在であり続けた、詩人にして作家・石牟礼道子。しかし、水俣病に対する告発という面にとらわれすぎると、その豊饒な世界を見失いかねない。不知火海を前に育った幼年期から、文学的彷徨、盟友・渡辺京二との交流、苦闘の日々、暮らしと命を見つめてやまなかった晩年まで、創造の源泉と90年の軌跡を綴った初の本格評伝。(解説・池澤夏樹)

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

石牟礼道子は、多くの作品を残した作家であるが、私にとっては、「苦海浄土」の作者である。水俣病を扱ったこの作品は、多くの方が読んだ傑作であるが、私も、この「苦海浄土」を読んで、深く心を動かされた者の1人であった。

本書は、「苦海浄土」の作者の石牟礼道子の評伝。評伝の筆者は、米本浩二という方で、石牟礼道子や水俣病に関しての多くの著作を持たれている。私は、以前に「水俣病闘争史」という本を読んで、これもとても印象に残っている。

筆者、あるいは、解説者の方も述べているが、ここで取り上げられている石牟礼道子は、とらえどころがないというか、どんなに正確に精密に伝記を著したとしても、そこから「こぼれ落ちる」ところのあった人であったらしい。すなわち、言葉で表すことの出来ない部分を持った人物であったらしい。そういったことを、あらかじめ知った上で、それでも、米本浩二は石牟礼道子の評伝を書くことに挑戦している。ご本人は、それがもしかしたら(というか、おそらく)無謀なことだと知っていながら。そのあたりのことを、米本浩二は、下記の通り書いている。

【引用】

石牟礼道子の場合は底が見えない。全体像というより、輪郭があるのかないのかが、そもそも分からない。著作をはじめ資料は豊富にある。道子さん本人はいたってオープンな人だから、会う機会は簡単につくれる。読んだり会ったりするうちは、なるほど、と思うこともあるのだが、さて、全体像をイメージしようとすると、まぶしい砂漠で上映する映画のようになんとも茫漠としていて、私は途方に暮れてしまう。

【引用終わり】

本書の「文庫本のためのあとがき」の中で、米本浩二は、本書が読売文学賞を受賞したこと、それを、(結果的に)亡くなる直前であった石牟礼道子に伝えたところ、大変に喜んでもらえたことを、これも、はずむように書いている。

正直、この評伝は読みにくかったし、本書を通じて、石牟礼道子という人を理解することは難しかった。しかし、米本浩二が石牟礼道子を本当にレスペクトしていたということが、あとがきを含め伝わってきて、読後感は悪くなかった。

Posted by ブクログ

著者は、2014年から数年かけて石牟礼道子の評伝を書くために、石牟礼道子のもとへ何度も通った。新聞記者なので、評伝を書く前にも石牟礼道子にはあっていた。2017年3月に出版。2018年、読売文学賞評論・伝記賞を受賞。そのひと月後2018年2月に石牟礼道子は90歳で亡くなる。石牟礼道子の生きている間に、聞き取り、資料を調べ本となった。石牟礼道子の才能を発見した渡辺京二は、50年以上石牟礼道子の作家活動を支援してきた。本書を読むと渡辺京二が書くといいよと言ったようだ。石牟礼道子の作品は、たくさんある。本として40冊以上ある。

本書は、石牟礼道子、渡辺京二の両者が読んでいるということに、意味もある。ある意味では、オフィシャル評伝である。

1927(昭和2)年3月11日、現在の熊本県天草市で生まれた。私の父親が大正15年生まれなので、1歳年下なんだね。白石亀太郎と吉田ハルノの長女として生まれた。ハルノの父、吉田松太郎は石工の棟梁で、道路港湾建設業を営んでいた。白石亀太郎は、吉田松太郎の仕事を補佐し、帳簿付けをしていた。道子は、名前は白石でなく、吉田姓を名乗る。生後3け月で水俣に移住する。小学校の入学が役所の連絡ミスで一年遅れ、弟と一緒に水俣の小学校に入学する。道子8歳の時に、吉田松太郎の事業失敗で一家が没落し、自宅を差し押さえられる。小さな家に移転する。

この評伝では、8歳までの道子の生活が浮き彫りとなる。

石牟礼道子は「石」と縁が深いと書き始められる。教師石牟礼弘と結婚が決まった時に、「よかペンネームができた」と思ったという。石が牟礼(群れ)るという呪術師的なイメージが好ましかった。

祖父の出身地天草・上島・下浦は石工発祥の地として知られている。吉田松太郎と菅原モカと結婚した。おばあちゃんは、おモカさまと呼ばれる。ハルノが10歳頃におモカさまは精神的な異常が始まる。松太郎が妾を持ち、妾が子供を二人産んだことが遠因とも言われる。松太郎は、腕はよかったが贅沢好きで、生活は乱脈だった。総勢60名ほど働いていたという。ハルノは早くから家事の中心となり家を担った。亀太郎は、謹直で緻密だったが、真面目にすぎ、融通が聞かない実務派。松太郎は芸術家肌で、性格は合わないが、必要とされ、ハルノと結婚した。

幼い道子が住んでいたのは栄町で、米屋、花屋、たどん屋、タバコ屋などがあり、小学校そしてそのさきに日本窒素があった。日本窒素が急速に拡大していく時期だった。道子のいた家から先隣に、末広という女郎屋があった。天草から売られてきた10代の娘たちが日本髪などをゆっていた。その娘たちに道子は可愛がられていた。幼い頃に、道子は可愛がられていた末広の娘が刺殺される事件にも遭遇する。道子は、気狂いのばばしゃまのおモカさまのお守りをやっていた。盲目のおモカさまの膝に載せられて、おモカさまの「どまぐれマンジュにや泥かけろ、松太郎どんな地獄ばい、こっちも地獄、そっちも地獄」という呪文のような歌を聞いていた。気狂いのおモカさま、女郎屋、そして女郎の殺人事件、松太郎はおモカさまを蹴っ飛ばす。そんな環境の中で道子は育つのだった。

道子は「わかりえない人間の存在、徹底的な孤独な少女」であり、おモカさまの異界が隣にあった。

道子は、最初から地獄を見て、反抗し、世の中に反抗していたが、生活は従順で、日記を書いていた。「人類というより生類という言葉で表現したい。海から上がってきた生類が最初の姿をまだ保っている海。それが渚です。海の者が上がる時、ここが陸地だと思うでしょう。海と陸を行き来する。文明と非文明、生と死まで行き来する。人間が最初に境界というものを意識した。その原点が渚です」。海と陸、天と陸。道子は、渚に立つことで、二つの世界を常に行き来することになる。

「渚につづくトントン村の家、幼い道生をおぶって行商した薩摩の山中、筑豊のサークル村、東京の座り込みの現場、どこにいても、私は渚に立っていた」

学校では、優秀な成績で、卒業する。そして、1943年に代用教員をやる。その中で、1945年7月31日水俣の空襲にも会う。逃げ惑う時に浅ましい人間を見る。戦争が終わる。道子は戦争の持つ愚かさを強く心の中に沈めていく。道子は小説家になりたかったが、生活は生きるためにひきづられていく。「自分の天邪鬼を持て余していた」元来「気が強か」であり、激情にもかられていた。実際生きていることが嫌でたまらなかった。戦後に苦境の人を見過ごせない「もだえ神」が心の中に生まれる。それでも、教師の石牟礼弘と結婚するが、教師のルールに縛られている夫といかに生くべきかを悩み、夫に語ろうとしても拒絶される。夫という存在までも嫌になる。1946年1月4日に自殺未遂をする。4回目の自殺未遂は1947年7月。道子は新婚4ヶ月、20歳だった。結婚しても癒されることはなかった。渚に立つことよりも、あの世に行きたかったのだ。しかし、道生が生まれるとやっと自分の安定を取り戻す。ただ、それでも道子の体内にある「もだえ神」はむっくりと起き上がる。そして、水俣病に出会うことで、道子は、苦海浄土をつむぎ始める。子供と夫を捨てて、言葉を紡ぎ始め、行動を起こす。自然と近代、人間の非人間的行為、人間でありながら言葉が話せない。水俣に対する国のなさ。水俣病という被害者でありながら、差別される。石牟礼道子は、呪術師となって、語り始め、水俣病の先頭になって戦うのだ。訴訟することだけで勝つとは言えない。非条理に向き合い続けるのだ。石屋に生まれて、戦争が終わるまでに、道子は人間形成されて、彼岸の渚に立っていた。

この評伝は、実に石牟礼道子の精神の葛藤を描き出している。

Posted by ブクログ

石牟礼道子については、苦海浄土第一部、椿の海の記等は読んでいるが、主要な著作も網羅はしていない、という読書歴である。読んだものはすべて素晴らしいと思っているが、次々と読み進めるには覚悟がいる、と思うので、少しずつ、読もうと思っている。だから、この評伝も、そんな状態で読んでよいのかな、と思いながら手に取った。

だが、読んでよかったと思う。石牟礼道子は、これだけ身近にインタビューを重ね、著作を浚っても、それでも汲みつくせぬところがある、とわかったからである。本書は石牟礼道子本人にも、もちろんその盟友渡辺京二にも、そして家族や水俣病の運動をともにした人びと、代用教員時代の教え子まで取材を重ねて、石牟礼道子の実像を炙り出すが、どこかとらえどころがない、奥が見通せないという感触は最後までぬぐえない。しかし、副題にある「渚」、近代と前近代、自然と人工といった境界に立ち続けた石牟礼道子の実像は、実際のところ、我々のような近代に染まり自然から離れてしまった者には見通せないのが当たり前なのかもしれない。

最後の章は、介護施設に入居する石牟礼道子を訪ねた著者を、石牟礼道子手づから電気鍋で「食べごしらえ」でもてなすさまが描かれている。不思議だが、神秘的な色彩を帯びた作家が身近になってほっとした。逆にこういう章がなければ、最後まで作家の姿は遠く離れて見えていたかもしれない。著者も、それゆえこの章を最後に持ってきたのではないだろうか。

Posted by ブクログ

水俣病に苦しむ患者の声や、汚された自然の叫び、公害を生み出す近代化というシステムへの批判などを盛り込み、『苦海浄土』という文学世界を構築した作家、石牟礼道子の評伝。

病に倒れて介護施設での生活を続ける石牟礼道子の晩年をメインに取材しつつ、彼女の生涯を辿る。印象的だったのは、彼女の夫婦生活及び母親としての姿であった。執筆活動や東京でのチッソへの抗議活動を広げるなど、彼女が夫と息子の全ての面倒を見切ることはできない。そうした中でも彼女を支えた夫の温かさは、夫が死去した際の彼女の日記に強く示されている。

Posted by ブクログ

「評伝 石牟礼道子 渚に立つ人 米本浩二 新潮社 2020年」卒読。水俣病を社会に知らしめてチッソ水俣工場の悪行を批判した石牟礼を知ったのは確か、大学1年の現代中国学原論の授業だった気がする。意外だったのは石牟礼の息子が名古屋の中共大学で学んだこと。やっと重たい作品から解放された。

Posted by ブクログ

石牟礼さんの書くものが大好きで、近しい人(渡辺京二や伊藤比呂美や池澤夏樹なんか)が書いたり語ったりしている石牟礼さんもとても魅力的なので、誰か石牟礼さんの伝記を書いてくれないかなあとずっと思っていた。特に夫の弘さんや息子の道生さんが妻を、母をどう思っていたのかが知りたいという気持ちがずっとあった。

当時の田舎の女は、嫁しては夫に従い、老いては子に従うというのが当たり前であり、嫁の立場で家族の世話もそこそこに物を書くだけでもかなり批難されるのに、水俣病の人達の精神的柱となってともに戦うなんて、許されないことだったのではないかと思う。当時の熊本で石牟礼さんを支持する一般人も少なく、針のむしろだったのではないか。なのに離婚もせず、道生さんは一緒に座り込みもしている。そこらへん、どんな気持ちだったのか、知りたいなと思って読んだ。

が、正直言って、その辺はよく分からなかった。石牟礼さんも「あの不器用な米本さんが‥‥」と日記に書いていたとあり、不器用な人が一生懸命誠実に書いたことは伝わるのだが、書き方は上手くはない。

3章の「紅のくに」で、石牟礼さんが書いた文章が引用されているが、こういう部分を道生さんらに聞いてみて欲しかった。

「もともと「私」と「あなた」の判別は峻烈に"違います"というしるしをかかげて名前というものが誕生したものだろうと思うのに、その私とあなたの違いが、異性を所有していますというしるしとして通用するこれらの呼名(※主人や家内など)のかずかずは、みみっちくて、みみっいのは知っていて使わねばならぬのに閉口しているのです」『愛情論初稿』 ※カッコ内は私の付け足し

石牟礼さんが夫に対して行った言葉(p89)

「生きとるちゅうこた、わかりあうちゅうことじゃろうもん、わかりあう意志のなからにゃ、もの云うかいのあっとな。」『愛情論初稿』

こういう文章を書いていたことは、そもそも当時の一般的な夫婦観、夫の言うことには黙って従い、家内と呼ばれることに喜びすら感じる感覚とはかけ離れていたことが容易に想像でき(現代なら当たり前の感覚であるが)、それで夫婦としてどうだったのだろうかというところが気になるのだけど。

しかし、石牟礼さんが若い頃に自殺未遂をしていたこと、夫に離婚を迫ったが受け入れられず、40年も別居しながら時には協力し合う同士的面もあったことはこの本で知った。

また、『苦海浄土』が、サークル村での活動、とりわけ森崎和江の影響を受けたことが分かったのは収穫だった。

よく考えたら、石牟礼さんは高群逸枝の後継者でもあり、女性の権利についてずっと考えていた人なのだ。

現代では不倫をする芸能人は酷く叩かれるが、それはそもそも好きで結婚している(恋愛結婚)からで、好きでもない、会ったこともない人と10代後半や20歳そこそこで、家の都合で否応なしに結婚させられていた時代には、結婚した後、好きな人が出来ても批難されるのは違うと思う。

石牟礼さんの恋愛について詳細に語ってあるわけではないが、なんとなく匂ってくる恋愛の雰囲気が、読む者にも切ない感覚を抱かせる。

まあ、読んで良かった。

道生さんが『母 石牟礼道子』を書いて欲しいな。