あらすじ

マルケヴィッチ、バーンスタイン、ケージら20世紀の大音楽家たちとの交流、

バッハ、ベートーヴェン、ブルックナーらドイツ音楽の本流へのたゆまぬ献身、

ベルワルド、ステンハマルら祖国スウェーデンの作曲家への尽きせぬ愛情……

シュターツカペレ・ドレスデン、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、

サンフランシスコ交響楽団、NHK交響楽団などの要職を歴任し、

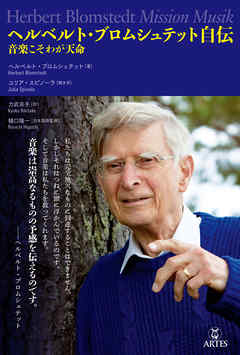

90歳を超えるいまなお、世界中を旅して年間約80回の演奏会を指揮する当代最高のマエストロが、

あたたかく飾りのないことばで、みずからの生涯・音楽・信仰を語りつくす。

★著者ブロムシュテットは2018年10月に来日し、NHK交響楽団の定期6公演を指揮!

★そのうち3日間はNHK-FMで生中継!

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「不滅」の指揮者、ブロムシュテットのインタビュー集。

インタビュアーがしっかりした人なので、とても読み応えのある本になっている。

とくに面白かったのが、クレンペラーと一緒に楽譜を読んだ、という件。

「偉大なる二流」な感がある人だけど、巨匠たちの時代を知る、最後の生き残り、なのね。

数年前にN響定期で名曲をまとめて演奏したときには、これでお別れ?、なのかと思ったけど、その後も来日し続けてるし、ストコフスキーを超えて百歳でも元気に振ってそうな気がしますね。

Posted by ブクログ

生き残るというのは偉大なことである。死んではだめだ。90歳を過ぎて生き残る人は元気な人が多い。91歳になっても日本のオーケストラを指揮しに来るヘルベルト・ブロムシュテットも然り。

ブロムシュテットが私の視界に現れたのは、シュターツカペレ・ドレスデンの指揮者としてである。手堅いが地味な指揮者という印象だった。名前もドイツっぽいのでしばらくは東ドイツ人だと思っていたが、彼はスウェーデン人である。そんな地味な指揮者がこの年になると大変な尊敬を受ける。カラヤンやバーンスタインがいかに偉大であろうとも、90歳まで芸術を深めることはできなかった。だが、ブロムシュテットはできた。生き延びたからである。生き残るということは素晴らしい。

本書は音楽学者のスピノーラが、2016年にいくつかの機会を捉えてブロムシュテットにインタヴューしたものである。

1970年代の東ドイツでなぜ「西側」の指揮者が老舗オケのカペルマイスターを務めることになったのか、これを読んで初めてわかった。1968年のプラハの春とチェコ事件がかかわっているのである。ブロムシュテットは1998〜2005年、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のシェフにつくのだが、この旧東ドイツの名門オケの違いというのも興味深い話だった。

そして、ストコフスキーによって配された、ヴァイオリンを両翼に配置する「ドイツ式」を復活させる強力なプロモーターがブロムシュテットだったということもわかった。彼はつい先日、NHK交響楽団を指揮していった。テレビで観たのだけれど、オケの配置は当然ドイツ式。高齢になるとテンポが極端にゆっくりになる指揮者が少なからずいるなか、テンポは快速。テンポがいかに大事かは本書にも述べられている。そしてモーツァルトなど提示部も再現部も反復を遵守する。ヒストリカリー・インフォームド・パフォーマンスの指揮者ではないのだが、楽譜を遵守するという姿勢が強いのだろう。

セヴンスデイ・アドヴェンティスト協会という、キリスト教原理主義に属して、土曜日は安息日とするという戒律を頑なに守りながらも、自由な精神を失わない。本書を読むとこの人の人柄にも惹かれるという一書である。