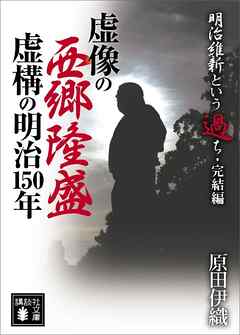

あらすじ

なぜ明治維新政府は、世紀の反逆者を「大西郷」に祭り上げたのか? 西南戦争の秘められた真相は? 長州と組んで幕府を倒し、長州政権に抗して死した男の本当の姿が明らかになる。薩長史観の過ちを正し、偽りの歴史に終止符を打つ話題沸騰の維新論、迫真の第3弾!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

明治維新についてこれだけキチンと検証しているのは凄いですね。この明治維新が暗黒の江戸時代から素晴らしい社会に変えたのだという、明治維新の美化から脱却しないと今後の日本の発展は困難だと思った。

Posted by ブクログ

勝てば官軍史観、あるいは司馬史観から離れ、いままで見過ごされてきた幕府側からの視点で、所謂明治維新という歴史的な出来事を語った作品です。

内容

はじめに

〜グランドデザインの描けない社会は崩壊する〜

第1章 「明治百五十年」という虚構の歴史

第2章 火の国 薩摩

第3章 嫌われ者西郷と島津斉彬

第4章 「軍好き」西郷の幕末動乱

第5章 明治復古政権の成立と腐敗

第6章 西南の役

あとがきに代えて

〜明治百五十年、琉球と沖縄が訴えるもの〜

大東亜戦争終結の後、GHQが日本の歴史を歪曲してきたように、江戸幕府の政治を抹殺した薩長、特に長州。

改めて、賢明な日本人がきめ細かく江戸から幕末その後の展開をフラットな目で、21世紀以後の日本社会がよりよものになることを期し、再考察しなければならないと思いました。

Posted by ブクログ

3部作の最終章ということで読んだ。内容は、いままでの作品とたいして変わりない。西郷は、細かいことに口を出さず方向性だけしめして後は部下にやらせる人間だったという批判は、むしろ見方によっては長所だよね。しかし、西南戦争とそこに至るまでの明治政府のどたばたぶりは、初めて知った。さもありなんというところか。

ただし、はしばしに挿む安倍政権への批判はなんのためなんでしょう?今の安倍政権と当時の長州支配と関係があるとでもいいたいのか?そこが一点マイナス。

Posted by ブクログ

まず、内容の濃さに圧倒されます。

賛否両論はありますが、この内容が事実だとすれば、明治維新はテロリストたちによるクーデターという姿になります。

さらに、彼らが主張した尊王攘夷の尊王とは、天皇という名前を利用するだけの単なる玉(手段)であり、攘夷とは、武器商人と裏でつながる見せかけのスローガンだったことになります。

となれば、学校教科書は書き直さなければいけませんし、100円紙幣になった板垣退助や500円紙幣となった岩倉具視たちの再評価も必要です。

では、具体的な本書の主張をみておきましょう。(一部意訳あり)

明治維新が創り出したものは、「国民」ではなく「皇民」である。(P131)

西郷隆盛は、死の証人グラバーと手を組み密貿易によって武器を長州に提供した人物であり、赤報隊というテロ組織を使い捨てた人物である。(P139)

幕末の動乱は、どこまでも政権争奪戦であって、「大義」などという普遍性があるかのような言葉を持ち出して語る対象ではない。(P211)

三井は、新政権に癒着することによって財を成し、その他の大商人と共に「財閥」にまで肥大化し、新政権と足並みをそろえて最終的には日本を破滅へと追いやる大戦争へと導いた存在の一つである。(P212)

薩摩人のリーダーの特色は、「テゲ」と呼ばれる細かなことは部下に任せ結果だけ責任を持つ大将こそが望まれる。(P218)

勤皇を名乗り、攘夷を喚いて、その「勤皇」の名において殺戮を繰り返し、対外協調路線をとった幕府の足を引っ張り続けた長州激徒は、「玉(天皇)を転がす」といった表現を平気で使っていた。(P274)

明治維新の核となる出来事が、大政奉還と王政復古の大号令であるとされているが、少なくとも後者は偽勅による幕府転覆という策謀であり、多数派によって阻止されたという点だけはきちんと修正されるべきだろう。(P315)

明治維新の端緒は、赤報隊によるテロという暴力による脅威であり、それはクーデターと言うべきものである。(P325)

既に徳川幕府が消滅しているにもかかわらず、私怨を晴らすため大義名分のない戦を仕掛け、会津城下において残虐非道な行為を行った薩摩(伊地知)、長州(山縣有朋)、土佐(板垣退助)の戦争犯罪人としての始末はまだ済んでいない。(372)

幼い天子を意のままに操り、奥羽の地を財源とした自分へのご褒美の分捕り合戦を繰り広げた近代日本創始の偉人たち、三条実美33歳、岩倉具視44歳、西郷隆盛42歳、大久保利通39歳、木戸孝允36歳、山縣有朋31歳、井上馨34歳、伊藤博文28歳という若さゆえの政治的乱行として軽くやり過ごしていいのか。(P381)

この他にも、薩摩おごじょのエピソード(P144)や日米地位協定の実態(P474)なども読ませます。

本書で提示された著者の見解に対して、両陣営からのさらなる議論が深まることに期待したいと思います。