あらすじ

全体の動向を決めるコア(核)は、量では2割程度だから、そこに集中すればよい。これが、さまざまなことに適用できる「2:8法則」だ。しかし、コアになっている2割を見出すのが難しい。勉強やビジネスのコアはどこにあるのか? それらを見出す具体的な方法を示す。(講談社現代新書)

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

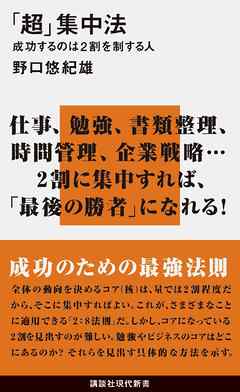

「超」集中法 成功するのは2割を制する人 (講談社現代新書) 新書 – 2015/9/17

新しい技術の登場を馬鹿にしないという態度が重要であるように思われる

2015年9月23日記述

野口悠紀雄氏による著作。

重要な事に集中する。

当たり前の事と思われているけれども

現実に世の中でどれだけその事が徹底されているだろうか。

瑣末なことにエネルギーを費やす前に重要項目を完璧にする必要がある。

なぜなら時間制約があるから。

特に書類の整理、試験勉強のようなコアが変化しないものに対する具体的な方法が本書で示されている。

著者の超整理法、超勉強法などを読めば更に理解が深まると思います。

タイトルの「超」集中法という名前から集中する為の具体的な方法が記載されていると期待してしまう人が出るのもやむを得ない。

(書類の整理、試験勉強については示されている)

ただこれまでの著者の本を読んできた経験から指摘すると何をおいても重要なのは「とにかく始めること」である。

思い切ってやり始めることである。

(もちろん何がコアかは分かっておく必要がある)

そして「重要だけれども簡単には処理できない案件」を片付けるのだ。

ビジネスにおいてはコアがよく変動する。

これが勉強との最大の違いであり、受験秀才が会社で必ずしも活躍出来ない理由。

職場で仕事の出来る、成果を上げる人達をよく観察し分析しコア発見術を盗んで回る。

特に新しい技術の登場を馬鹿にしないという態度が重要であるように思われる。

(昔、電話が登場した当初はおもちゃと見なされた。最近で言うと仮想通貨の登場)

本、専門書においては索引があることが極めて重要。

(英語の専門書にはほぼ必ず索引がついている)

索引のある本は「手抜きしていない本」であることの証拠。

Posted by ブクログ

・ある事項を調べたいときに参考文献が10冊あったとすると、2冊だけ読めば問題の8割程度は理解できる

・文章を書く作業は、見たまま感じたままを書くことではない。その中から書くに値することを抽出することである。見たこと、感じたこと、考えていることの大部分を切り捨て、書くに値するものを抽出する

・指導者に求められる資質は大局の判断において間違えないこと

・現在の日本においては、政治の指導者、企業の経営者などすべて、こうした資質が欠如している。経営者が経営者としての仕事をしていない。これは、今に始まったことではなく、第2次世界大戦中の日本の最大の問題点は、指導者が歴史的大局観を持たなかったこと

・大企業や官庁には、重要なことと些細なことの区別ができない人が大勢いる。彼らにとって最大の関心事は「言い訳」である

・事態の大きな変化に正しく対応するには、大局的判断ができる指導者が不可欠である

・よい教師がいない場合に勉強のコアを見出す方法は、?過去問題で勉強するのが最も効率的?入門用の簡単な教科書を見ること

・シュテファン・ツヴァイクの著作には、世界史習得に役立つ面白い歴史ものがいくつもある

・索引のある本は、手抜きしていない本であることの証拠である

・コアを見出すには全体を把握しなければならない。そのため、途中で分からないことがあっても、できるだけ早く進む必要がある。「一度つまずいたらその先が分からなくなる」というのは、数学などの教科の問題ではなく、人間の心理の問題

・年賀状や挨拶状を出す相手のうち、重要な人は2割ぐらい。すべての人に印刷物だけの書状を出すより、その人たちをきちんと扱い、書き入れをした書状をだすほうがよい

・生産、在庫、展示のコストがある限り、ロングテール戦略を取れるのはIT分野の大企業が中心

Posted by ブクログ

参考にしたいこと

☆2割を制すれば8割を制する。

☆試験勉強こそ2:8法則が有効

・過去問勉強法の有効性

・パラシュート学習法でコアを把握

☆変化するビジネスのコアをつかむには

・コアが何であるかは非常に難しい。

・ビッグデータの活用

・経営者が対局観を持つためには教養と歴史が必要

・ビジネスにおけるコアをいかに発見できるかは、データの用いて定量的に把握、数値で表しにくいものについては「盗んで」覚える。

Posted by ブクログ

野口先生の文章と考え方が好きで、よく読むのだが、本書は内容が薄く感じた。

本書でいう「集中法」は、「どうやって集中力を高めるか?」という話ではなく、いわゆる「20:80の法則」の話。コアに集中しましょうね、という話だった。

(160)

Posted by ブクログ

「さまざまなことに『コア』と呼びうるものがあり、努力をそこに集中すべきだ」という冒頭の文章が、本書の内容のすべてを語っています。

「ジップの法則」や「ランクサイズ・ルール」といった統計に関する話題を盛り込んでいるなど、興味深い話題も多かったのですが、本書から得られる具体的なテクニックに関しては、上の文章に尽きているように感じました。

Posted by ブクログ

☆☆☆『「超」集中法』(野口悠紀雄)

『2:8の法則』の重要性の説明から始まり、その2割が全体の中でコアとなる。と論が展開されていく。その割合でこの関係が成り立つ説明として、“教育の仕方”を例にとっている。「crucial(重要な部分)だけを取り出すと体系的にならないし、全体像をイメージしにくくなってしまうのでtrivial(些細なこと)を交えながら、共通のイメージを持ってもらったうえで深い理解につなげる必要がある。」と説明している。

全体のなかで、印象に残った箇所3箇所。抜粋します

①鳥の目法”で全体を把握すれば、個々の部分がどのように関連しているかが分かるそして、重要性とは、個々の部分が全体に対してどのような位置にあるかできまる。

〜〜この“個”と“全体”との関係性が掴めれば(感覚的で良いと思うのだが)理解ができているということなのだと思うし、それができれば他者への伝承ができる。

②全体を俯瞰するうえで重要なのは、できるだけ高いところまで登ることです。とにかく進む。途中で分からないところがあっても、とにかく行けるところまで登ってしまう。それが有効なのは「狭い範囲でコアをみいだしても、それがより広い範囲ではコアではない」というケースなしばしばあるからだ。

できるだけ早く、できるだけ高いところにのぼってしまえば、そこに至るまでの概念や理論付けが分かり、なぜある概念が必要なのか、個々の概念がどのようにつながっているのか、どの程度に重要性のものなのか、といったことがわかります。

〜〜この部分は、“枠組みの範囲”の外からの“客観視”が重要なこと。それは、いきなり外側にでても枠組みの構造が分からないので、その枠組みの中を高速で通過する必要があるといったイメージかな。そこに『俯瞰』という感覚が生じるのでしょう。

③「歴史」は教養の中で重要な地位を占めます。技術が進歩し、資本蓄積が進んでも、社会活動とは、所詮人間集団の営みだからです。

〜〜最近やたらと、この類の言葉に出くわすことが多い。“引き寄せの法則”なのだろう。

先日読んだ『14歳からの哲学』(

『複数の人が集まれば、複数の観念が集まり、混合し、競い合って、その中で最も支配的な観念、つまりもっともっと多くの人がそう思い込む観念が、その集団を支配することになるこれが言わば「時代」というものだ』といった言葉。

「人の営み」の集積。というなかなか実感の持てない存在を意識することは、まさにこの現実を必死に生きながらも、俯瞰する高見に登らせてくれる感覚がある。

2016/06/04

Posted by ブクログ

読みやすい文書を書く秘訣は、「捨てる」ことです 「分類するな、ひたすら並べよ」というのが「超」整理法のモットーです 目次を活用して全体を俯瞰する 理解できなけれが棚上げして進む

Posted by ブクログ

野口悠紀雄の「超」シリーズはどれも読みやすく、具体的方法までしっかりとカバーしてくれている。ただ、今回の集中法では、大切なコア(2:8理論)を如何にして見つけるかの具体的方法については十分カバーされてない様に思う。

相変わらずこの本でも役人体質に対しての批判炸裂。

Posted by ブクログ

<目次>

はじめに

第1章 2割に集中する人が成功する

第2章 2:8法則を無視する人々

第3章 「超」整理法は自動的にコアを見出す

第4章 試験勉強でこそ2:8法則が有効

第5章 変化するビジネスのコアをつかむ

第6章 世界は偏っている

第7章 8割の逆襲?ロングテールとブラック・スワン

<内容>

著者の今まで書いてきた「超」整理法、「超」勉強法などを再まとめした感じ。要するにすべてのことは2:8の法則があり、その2割のコアをしっかりと見つけ、対応することで解決する、というもの。