あらすじ

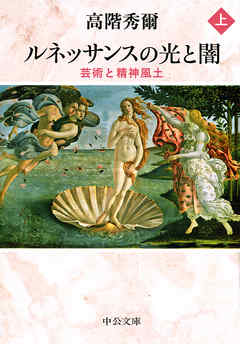

人間性の開放と現実世界の肯定という明るい光の部分の裏側に、世界の終りに対する恐れ、死の執念、混乱と破壊への衝動、破滅へのひそかな憧れ、非合理的幻想世界への陶酔といった別の一面を持つルネッサンス……。ボッティチェルリの《春》や、ヴァティカン宮殿の署名の間、メディチ家の礼拝堂といった傑作を輩出したその精神的風土と芸術のからみあいを、刷新した多数の図版をもとに解き明かす。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

本書は15世紀後半から16世紀初頭のイタリア(特にフィレンツェ)に焦点を当てて、その時代の代表的な美術作品から見て取れるルネサンス時代の精神風土を分析した本になります。題名にもありますように、ルネサンスとは明るい側面だけではないこと、確かに強い光はあるが、その裏側には強い闇も存在しているということが本書(上巻)を通じて主張されます。さらに、「ルネサンスとは宗教からの人間の解放だ」という主張に対しては、それが間違っていること、むしろ古代ギリシャ思想がキリスト教と融合したことこそがルネサンス文化の本質である、という旨が主張されています。

本書によれば、ルネサンス時代の闇とは、終末期思想、あるいは死などへの恐怖であります。20世紀末のノストラダムスの大予言のように、世紀の変わり目には終末期思想が登場しますが、これは500年単位でも起こりうる。そして西暦1500年を迎えるイタリアでは、サヴォナローラという修道僧が終末期思想を説いて回り、これは芸術家や思想家を含む多くのイタリア人に大きな影響を与えたわけです(熱狂的なシンパになる人もいればアンチ派も登場する)。

光の側面としては、ユマニスト(人文主義者)、あるいはネオ・プラトニズム(新プラトン派)の登場が挙げられます。その旗頭となる人物はマルシリオ・フィチーノで、彼はプラトンの著作を復活させますが、ネオ・プラトニズムの思想が最も如実に表れるのが、ユマニストの影響を強く受けた貴族が画家に委託して描かせた絵画作品である。ということで、15世紀末から16世紀にかけての、ミケランジェロ、ラファエロ、ボッティチェリなどの絵画作品を通じて、古代ギリシャ時代の思想とキリスト教の融合が本書の中で議論されます。

個人的に興味深かったのは、ネオ・プラトニズムによって古代から持ってこられた「四性論」そして「美」と「愛」の関係性です。四性論とは、人間の性格を冷・熱、そして乾・湿で2×2=4つの性格があるとする考え方で、たとえば、「冷・乾」つまりドライ(乾)で冷たい人間は「憂鬱質(メランコリア)」と称され、典型的にはロダンの「考える人」のように肘掛けをして顎を手で支えるようなしぐさで象徴されるとのことです。西洋美術の素人である私にとっては、このあたり今後絵画を見る際に気を付けようと思いました。また美と愛の関係性は「三美神」に象徴されているとのことですが、個人的にはマルセル・モースの贈与論に記載されている3つの義務(与える義務、受け取る義務、返礼する義務)との類似性を感じ興味深く読みました。また全般的に、ネオ・プラトニズムの世界観と、空海が日本に輸入した密教の世界観に共通項があるような印象を持ち、そのあたり深堀してみたい気になりました。本書は絵画の素人であっても謎解き感覚で読み進められる本ですし、ルネッサンス期における思想についても断片を学べるという意味で知的好奇心を刺激される本でした。