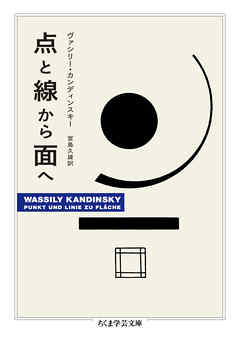

あらすじ

芸術にも科学を──。20世紀はじめに“抽象絵画”の概念をいち早く提唱し、絵画作品の新局面を切り開いたカンディンスキーが試みたのは、絵画の構成要素を徹底的に分析し、理論的・科学的に吟味することだった。点や線がもつ本源的な力を把握すること。そうしてこそ、それらが平面の上に置かれたときに相互に共鳴し合い、生きた作品としての“コンポジション”が実現するのだ。絵画にとどまらず、さまざまな造形芸術に大きな影響を与えた古典的名著。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ワシリー・カンディンスキー(Василий Васильевич Кандинский)は,ロシア出身の画家であり,美術理論家であった。一般に,抽象絵画の創始者とされる。主要作品:コンポジション VIII (1923)

すべての現象は二様に体験することができる。二様といってもそれは好き勝手に選べるのではなく,現象と結びついている。ーつまり,現象の性質から見て 外的ー内的 という二種類の特徴から導き出されるのである。(冒頭部分)

Posted by ブクログ

カンディンスキーの「理論書」。大学で同僚だったパウル・クレーの『造形思考』に似たベクトルもあるが、感じられるニュアンスはかなり違う。

クレーにはまだ語り尽くせない秘教的な部分があったのに対し、カンディンスキーはもっと直接的である。

カンディンスキーはとにかく、「点・線・面」に関する絵画的現象を「科学的に」分析しようと図っている。この「学問化」への情熱は、精神分析を学問の一分野として定着させようと躍起になったフロイトにも近い。

ただし、ここでの論述は、思考の飛躍が多くてあまり「科学的」厳密さが感じられない。根拠のなさそうな断言が多いのである。

たとえば「水平線は冷たく、垂直線は温かい」という断言も、イメージとして水平線が凪の海を思わせ、垂直線が上空-太陽と結びつく、と考えれば連想作用がわからないでもないが、その断定は科学的とは言いがたい。そういったところは、カンディンスキーは『イメージの詩学』のバシュラールの現象学的手法にもっと学ぶべきだったのではないか。

随所において説得力に欠ける記述がどんどん続くが、是非はともかく、著者の志向性そのものがひとつの幾何的運動として強く浮き出てくるので、その軌跡を味わうように読むのが、本書の楽しみ方だろう。

1920年代において西洋絵画はこのような「数理志向」を打ち出してきたが、音楽では12音主義がこれに近いけれども、もっと理論づくめの数理志向があらわれたのはもっとあとで、ブーレーズ、シュトックハウゼン、クセナキスなどが該当する。

理論の是非はともかくとして、そうした数理性がもたらす他者的構造物の生成が切り拓いた世界観転回は、20世紀のかけがえのない財産である。

Posted by ブクログ

学習指導要領の図工美術の出発点を辿った時に、バウハウスに行き着くんじゃないかと思い読む。が、分からん。

当時の色彩や芸術理論は現代でいうところのどの辺りまでが通用していたのか、というのも分からないので、手探りで読んだ感じ。その当時の現状を知らないなりに鑑みるに、自身の思うところを思考として立ち上げているその情熱はよく伝わる。が、分からん。

独断を客観的事実のように語っているように思える部分も散見されるが、それはどのような根拠に基づくものなのかが曖昧で、自分の無知ゆえその成否の判断もできない。

ただ何でこの本読んだかのきっかけとしては、もう一つのアメリカでの美術の教育理論のカウンターパートとして読んだので、このままそっちの方読んで比較検討してみたいと思う。わけ分からんかったとこの理解ができることを願う。