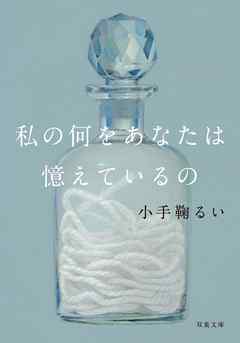

あらすじ

ひっそりと鎌倉で帽子屋を営むつぐみ。妻子を不慮の事故で亡くし、自らも余命幾ばくもない編集者の洋司。異国の地で夫と暮らしながら、「S」に秘めた想いを抱く由貴子。交わるはずのなかった三つの人生が、何かに導かれるように交錯する。甘やかさと烈しさを合わせ持った、大人のための極上恋愛ミステリー。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

小説で1番多く書かれているテーマは恋や愛だと思う。

それはやっぱり人間の動物としての本能で、人生において避けて通れない上に難関な問題だからなんだろう。

他の生き物はより優れた遺伝子を遺すために相手を選ぶが、人間は不思議なものでそうとは限らない。そのへんが難しくさせてしまうのかな。

本書はひっそりと帽子屋を営むつぐみと、間もなく死を迎える編集者の洋司、そして洋司が読んでいる原稿の中にいる夫を持ちながらも他の男性に惹かれてしまった由貴子の3人の視点でそれぞれの愛の物語が紡がれる。

なんだか平凡な恋愛小説だなと読み始めたが、中盤からミステリ要素が出てきてから、ああこれは単純に愛って素晴らしいでしょ?みたいな話ではないと楽しめた。

なんで人は恋するんでしょうね。好きで好きで仕方ないなんて、あの感覚はちょっと他では感じない不思議なもので、それが本能が命じるってことなのかなー。