あらすじ

憎らしい相手との闘争に巻き込まれた時、どうすべきか? 個人や組織レベルの「日常」から、国家レベルの「非日常」まで、各種の修羅場をサバイバルするための極意を伝授する。たとえば「試練に絶望するな」「課せられた命題を見誤るな」「猫になって切り抜けろ」等々。ヘーゲル、池田大作、プーチンら「修羅場の達人」や、著者自身の獄中経験から、究極のノウハウを学び取れ。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

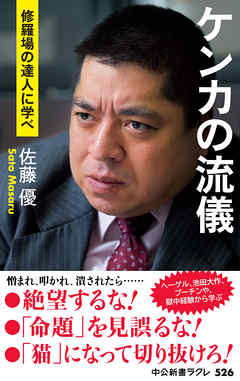

ケンカの流儀 修羅場の達人に学べ (中公新書ラクレ) 2015/6/10

2019年3月19日記述

佐藤優氏による著作。

初出は月刊中央公論の連載「修羅場の作法」を再構成したものです。

2014年4月号~2015年5月号

修羅場を抜け出すためには、ときにはあえてケンカをしなくてはならない場合もある。

その時、負けるケンカは、絶対にしてはならない。

印象に残った部分を列挙してみると

人間は基本的に大きな失敗をするまで、自らの行動を

改めることはしない。

外交官時代に学んだ教訓は「人間はできることと好きなことが異なる場合がある」という単純な真理だ。

知らない情報については漏らすことができない

というのは情報を保全する上での大原則だ。

秘密情報を持っている人から「知りたいですか」と

尋ねられても、自分の仕事と関係ないことならば

「その件には関心がありません。知りたくありません」と答えられるようになれば、インテリジェンスの世界にかなり慣れてきた証拠だ。

酒を飲んだ時に自分が相手に話したことを正確に覚える習慣をつけておくと、意見交換を終えた後に、こちらが相手に提供した情報と相手から自分が得た情報を比較することができる。

それで「今日はだいぶこちらの持ち出しになった」

「今回はだいぶ情報を搾り取ることができた」という評価ができるようになる。

今後、特捜事件に巻き込まれる読者が出てくるかもしれない。

そういうときには、一人で悩みを抱えずに、弁護士と相談することを勧める。

その際、自分の意見を押し付けるのではなく、

依頼者の話をよく聞いて、少し厳しめの助言をする弁護士を選んだ方がいい。

法律はもともとある。その適用基準が変わってくるんだ

(西村尚芳特捜検事)

→法律は、安定的なシステムを維持するために存在する。

今までの運用では、国家と社会の秩序が維持できないようになると法律適用のハードルが下がってくる。

日本社会の空気を察知して、検察が法の適用基準を変えるのだ。

サラリーパーソンの世界にも犬型と猫型がいる。

派閥抗争に敗れて、尊敬する上司が異動になることがある。

このときに犬型の部下は、涙を流し、苦しみを噛みしめながら現在の会社で嫌々仕事を続けるか、あるいは会社を辞める。

猫型は、そのようなことはしない。

不愉快な出来事があった場合は、気分を落ち着ける。

(猫ならば、まず全身を丁寧に舐める)

その上で、ケロッとして、新しい上司に仕える。

猫にとってもっとも重要なのは、上司ではなく、自分に餌を与えてくれる会社だ。

民間企業でも役所でも、派閥は必ずある。

できる社員(官僚)は、いずれかの派閥に加わっている。

社会人を10年経験して、どの派閥にも加わっていないという人は能力が低くて相手にされないか、性格に極端な偏りがあるのですべての派閥から敬遠されているという場合がほとんどだ。

派閥に加われば、一定の確率で負けることが必ずある。

そういうときは、猫型に徹して、とりあえず会社(役所)に居座って、虎視眈々と逆転の機会を狙うというのが正しいプローチと思う。

猫でも人間でも、他者を自分の思い通りに動かすことは至難の業である。

相手が従っていても、腹の中で恨みを蓄積していて、機会を見て反撃してくるかもしれない。

部下の心情がデリケートであることを理解し強圧的姿勢を取らない人が最終的に出世し、世間からも尊敬される。

普段は温和しくしていても「ここぞ」というときには、牙と爪をむき出して、上司や組織と闘わないと<死んで太平を得る>というシナリオに引き寄せられてしまう危険がある。

きみはみずからをきたえ、そしてカモメの本来の姿、

つまりそれぞれの中にある良いものを発見するようにつとめなくちゃならん。

彼らが自分自身を見出す手助けをするのだ。

わたしのいう愛とはそういうことなんだ。

(かもめのジョナサン)

能力のあるものは、その力を他者のために使うべきだ。

具体的には、他者の中にある肯定的要素を引き出す手助けをしてやるべきだ。

そうすれば、組織が強くなる。

こういう役割を周囲から理解されるようになれば、

誤解ややっかみをはね除け、能力を十分に発揮できる環境をつくることができる。

国家は暴走することがある。

それを防ぐことができるのは法律や制度や個人ではない。

自発的意思によって結合した

中間団体だけが、国家に対抗する力を持つことができる。

時代を画する大きな仕事に取り組む人は、叩かれ、潰される。

しかし、その人の仕事は少し形を変えて別の人に引き継がれるので失脚したからといって、絶望するには及ぼない。

結婚は「信頼の原理」で動くから話はトントン拍子で進むけれど、離婚は「不信の原理」だからそうはいきません。

しかも相手は、こちらの手の内を十分すぎるほど知り尽くしている。