あらすじ

みんなの幸せを、みんなでつくろう。

いま注目の問題解決手法「ソーシャルデザイン」。

育児、地域産業、高齢化、コミュニティ、災害……

社会の抱えるさまざまな課題を市民の創造力で

クリエイティブに解決する方法を、

7つのステップと6つの事例でわかりやすく解説。

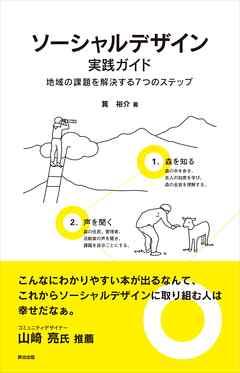

ソーシャルデザインとは「森の中に、道をつくる」活動

高齢化、地域産業、育児、コミュニティ、災害……

社会課題は、鬱蒼とした森のようなもの。

足を踏み入れると出口が見えず、

とらえどころがなく、道に迷うことも多い。

ソーシャルデザインとは、

そんな森に一本の道をつくる活動です。

森を歩き、声を聞き、仲間をつくる。

森の地図を描き、一番必要とされる場所に、

必要な道を、橋を、小屋をみんなでつくる。

それがソーシャルデザインです。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

社会的課題へのアプローチ方法がわかりやすく書かれている、何を目指して自分たちの環境をどうデザインするのか

論理と感性、抽象と具体、主観と客観、それぞれのバランスをとる

Posted by ブクログ

ソーシャルデザインの教科書

本書では、ソーシャルデザインを「人間の持つ『創造』の力で、社会が抱える複雑な課題の解決に挑む活動」と定義している。

また、デザインを「問題の本質を一挙にとらえ、そこに調和と秩序をもたらす行為」「美と共感で人の心に訴え、行動を喚起し、社会に幸せなムーブメントを起こす行為」と定義している。

この定義が秀逸であり、何やら難しそうに感じるソーシャルデザインという言葉を分かりやすく説明しているのである。

その上で、Part1でソーシャルデザインの行程を7つのステップで説明している。

1.森を知る

2.声を聞く

3.地図を描く

4.立地を選ぶ

5.仲間をつくる

6.道を構想する

7.道をつくる

これらのステップの説明も非常にわかりやすいものとなっている。

Part2では、著者が関わった事業の紹介がされており、Part1と合わせて読むことにより、具体的にソーシャルデザインがどのように進められたのかが理解できるだろう。

社会課題の解決は難しく、本書で提唱されているとおり、スモールスタートでプロジェクトを展開し、仲間をみつけて、よりよいものに改善していくことをやっていくことが大事だと思った。

Posted by ブクログ

ソーシャルデザインを仕事にするときに、まず手に取りたい一冊。インタビューにいくときも、フィールドワークするときも、バイブルのように横に置いて読んでいた。今やっていることが不安なときには開いて、目的と意味を再確認しようとした。本当に役に立つけど、わかりやすい。まずはこれの通りにやってみること。その通りできる人のほうが少ないと思うので。

Posted by ブクログ

なかなかの良著。ソーシャルデザインの取り組み方の道のりだけではなく、具体的な調べ方に至るまで丁寧に教示してくれている。

<メモ>

ソーシャルデザイン実践の流れ

①森を知る 森の中を歩き、先人の知恵を学び、全容を理解する

②声を聞く 森の住民、管理者、活動家の声を聞き、課題を自分ごとにする

③地図を描く 自分の目と耳と足で手に入れた情報を手掛かりに森の全容を地図にする

④立地を選ぶ どこに道をつくるべきか、選択・決定する

⑤仲間をつくる 住民や専門家など道づくりに協力してくれる仲間を集める

⑥道を構想する どんな道をつくるべきか、アイデアをみんなで多数出し、検証し、具体化する

⑦道をつくる 仲間とともにみんなで道をつくる。どんどん改良し、必要なものを加えていく

・現場の歩き方 ①五感で観察する②?に注意する③言語化・可視化する④仲間と共有する

・先人から学ぶことで時空間の広がりをもった情報がみについてくる

・集めたい情報①専門用語に関する基礎知識②基礎的な理論・評論③調査データ

・声を聞くことで、人と正面から向き合う必要性が生じ、それが関係性につながる。そうしたプロセスによって課題を他人事ではない、自分ごとにしていくことができる

・質問項目の参考 環境・態度・行動・相互作用・もの

・管理者の声を聞く 行政の認識を知れる・課題に対して行っている対策・行政サービスが抱えている課題

・イシューマップの作成 直感的な理解が創造性を刺激する。新しいものを創造する際には直感的な理解が非常に重要。

・イシューマップの種類 システム思考マップ、ロケーションマップ、変化ステージマップ、ジャーニーマップ、ステークホルダーマップ

・システム思考マップ 問題に関する複数の因果関係を死して生むとして把握する思考方法。因果関係の輪=グループ図を作成。

・書き方→①取り上げる社会課題を構成するサブ要素

、問題点を書きだす②紙の上に関係性がありそうなもの同士をつながりを意識しながら配置③各要素を変数とし、因果関係がありそうなものを矢印でつなぐ④変数をつなぎ、ぐるりと最初の変数まで戻ればループ完成。

・最適な立地の定め方 ①プロジェクトイシュー候補を記述②住民視点で検証③あなた視点で検証④住民視点×あなた視点で選択

・住民の行動がしっかり記述されていることが重要。

・ワークショップの目的とプログラム①拡散型 ゴール設定せずに課題を検討しつくすこと、アイデアをたくさん出すなど。個人作業とチーム作業の組み合わせで構成

②収束型 一つの方向性に収束させて結論を出すこと。

チーム作業が中心。進行役の力が問われる

③創造型 実効性ある企画をつくることを目的としたプログラム。複数日かけて実施するのが一般的。

④交流型 住民同士など関係性を深めたい、新しいつながりを作りたいときに実施するもの。対話の時間を十分にとったり、いろんな人と話せる仕掛けをつくったり。つながりづくりの工夫を。

同じ場を共有したことが参加者同士の仲間意識になる。

・ソーシャルデザインにおける資金づくりの方法

①行政からの業務受注 ②行政や財団の助成金を得る③事業化する④寄付を集める

・ヤングのアイデアの作り方①資料をあつめる。知識を収集する②資料を咀嚼する。③お手上げという状態になったら放置する。④アイデアが突然ふってくる⑤世に出し、理解ある人の批判にさらし、検証し、育てていく

・頭脳のチーム化。アイデアはチームのものになる。他の人の平凡なアイデアに刺激を受けて、新たなアイデアが生まれることに

・最適人数は4~5人。

・アブダクションによるアイデア発想プロセス

①取り組むプロジェクトイシューを紙に記述。常に意識できるよう大きく記載②チームメンバーのデータ共有シートなどを用意。解決の糸口になりそうなものを選び、プロジェクトイシューの下に配置③選んだデータに基づいて仮説を異なる色の付箋に記述して、貼る④仮説を実行するために必要なもの、サービスを書いてはる。付箋のいろは変える

・アナロジー 他の分野で使われている事例にたとえることでプロジェクトイシューを解決するアイデアを発想する。

・道を構想する①課題に直面している住民の具体的な生活像「ペルソナ」を描く②生活で接しているアイテムを書きだす。③接点を活用するまたはエッセンスを活用する。

・アイデアを検証する。イシューを解決できるアイデアか。住民の気持ちを動かすことができるアイデアか。リソースでスモールスタート可能か

・4Bで最終確認する 飲み屋bar、風呂bathroom、乗り物bus、寝床bed

・仲間をまきこむ。論理的にわかるではなく、感覚的にいいねとおもってもらうことが重要。共感の輪が広がり、プロジェクトが前進しやすいため。

・3つのプロトタイピング①体験のプロトタイピング ②モノのプロトタイピング③事業のプロトタイピング

・人の気持ちを動かす原動力となるのが、企画がシンプルであること。聞いただけでいいねといってもらえるわかりやすさ。

Posted by ブクログ

5巻で観察するには、あいうえおが大切。

activity,人や物の動き、時間の経過。経路、

interanction,人同士やものとの相互作用。交流。

user,その場所を利用している人のタイプ、

environment,雰囲気、設備、私的な部分と公的な部分との協会。

object.もの。独特なもの、ないもの。

把握と言う面では、インタビューは多様性と特殊性の人にすると良い。

ペルソナ、あの人ならどう考えるだろうかと思う事。

ビジネスモデルキャンパスで抜けをなくすことができる。

意見が分かれやすい話題は盛り上がる。

負のデザイン。

Posted by ブクログ

問題解決の全体を俯瞰できる「必携」の書

「何らかの課題を解決しようとする人」がその解決の流れ全体をつかむために使える本である。

ボランティアや会社での仕事を考えると「課題を見つける」「問題解決する」がその主なところである。しかしながら、学校でそれを直接的に教えてくれることはなかったと思う。

この本で良いと思ったのはその要諦をコンパクトにまとめているところである。そして、重要な点をきちんと残しているところはとても好感を持てる。いくつかの新旧の「道具」が挙げられているが、どれも実際的で効果が出やすいものが選ばれていると感じる。

読者のメンタルについてもとても配慮されている。「第1章 森を知る」からはじまるストーリーがこれから何かを解決しようとする人がどういう点を考慮すべきかという「気持ち」を整えてくれる。何よりも第2章の『社会課題を「自分ごと」にする』があるが、解決が本当に使われるようになるための「キー」であると思う。

実際に事にあたるようになれば、先人の背中を見ながらノウハウを貯めたり、スキルを増やしたりすることになる。場合によっては、セミナーを受けたり、あたらに専門書を買うことになるだろう。そうであったとしても、「基本」に立ち返るためにもこの本は役に立つはずである。つまり、何らか「壁」にぶつかった時に、その解決の糸口が見つかるはずだからだ。

この本のもう一つの使い方は、これまで「商品企画」などの問題解決を生業としていた人またはその上司の目を見開かせることにあると思う。過去のやり方にも良い所はたくさんある。しかし、問題解決においてもトレンドがあり、新たな解決手法はどんどん出てくる。故に「アップデート」は必要なことだ。

特に今は、大量生産・大量消費の時代ではなく、ニッチ市場を確実にとっていくやり方にシフトしていると思われる。そういう意味では、マーケティング調査でなんとなく客を理解した気分になる過去のやり方ではなく、本書のやり方に沿ってみることは重要であると考える。

まずは全体を俯瞰し、あとから自分を見直すために持っておく「必携」の書であると考える。

Posted by ブクログ

この本の前半は,僕の授業やゼミで教えていることをソーシャルデザインという文脈でわかりやすく整理してある.後半は著者の実践例が解説されている.コミュニティの社会(活動)を理解・共感して,課題解決を図ろうとする人は一度読んでおくと良い本.