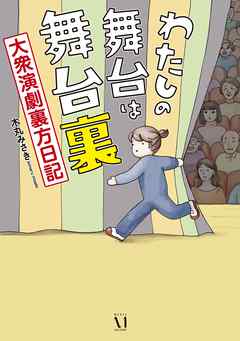

あらすじ

夢も涙も笑いもなんでもござれ、華やかな大衆演劇の世界を裏方の立場から見つめるコミックエッセイ。

義理と人情、失われつつある昭和の雰囲気を色鮮やかに描く、いままでにないコミックエッセイに仕上がりました。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

舞台の裏方さん(主にセット道具制作)のお仕事が楽しく読めます。大衆演劇の役者さんたちとのやりとりや会話が時にホロリと感動します。好き、得意、を仕事にすることの苦労と、素晴らしさが伝わります。

Posted by ブクログ

大衆演劇をご存じだろうか。

旅の一座が、下町などにある小さな劇場や温泉・ヘルスセンターで、義理・人情の時代劇や歌謡・舞踏ショーを行う。一般的な演劇や歌舞伎などに比べて料金は安め。客と役者の距離が近いのも特徴である。

有名どころでは、「下町の玉三郎」と言われた梅沢富美男が大衆演劇の出身である。

本書は、大衆劇場の裏方(棟梁(とうりょう)と称する)を務める著者によるコミックエッセイである。

これがディープな世界でおもしろい。

日本各地にある劇場は100を超える。劇団の数も百数十あるようだ。

各劇団は1つの劇場で1か月間公演をし、また次の劇場へと移動する。そして驚くことに、毎日演目を変える。1日の公演後に翌日行う新作のけいこをする、なんてことも珍しくない。台本はなく、口立(くちたて、つまり口写し)でけいこをつける。座長が役者に段取りを説明しながらセリフを教え、それで翌日公演するわけである。比較的パターンが決まっているストーリーだからできることではあるが、なかなかすごい。

棟梁の仕事は、公演がスムーズに進むように、幕の開け閉めをしたり、舞台転換をしたりすること。重い大道具の運び出しもあり、がっつり肉体労働である。著者のような若い女性が一人で切り盛りするのは結構珍しいことのようだ。

大道具・小道具は劇場にあるものを使いまわすことも多いが、必要なものがないときは、工夫して作ったりもする。刀掛けや神棚、看板や行灯。時代劇が主のため、江戸時代の日用品が多いが、資料がないこともしばしば。骨董市で実物を探して研究にいそしむ。

血糊を用意したり、芝居で使う食べ物を用意するのも棟梁の仕事。

著者がそもそもどうして大衆演劇の裏方になったのか、そして修業時代のエピソードも楽しい。

てんてこ舞いの日々だが、時には失敗をしつつも仕事を身に着けていく著者の姿が頼もしい。

劇団の中心メンバーは家族で構成されていることが多く、お父さんが座長、座長の弟が副座長、お母さんが女優で、おじいちゃんが先代の座長というのがよくあるパターン。

子供がいれば、子役として出演する。おばさまには人気で、差し入れもたくさんもらったりする。が、1か月ごとに公演先が変わるのでしばしば転校しなければならないし、夜20時以降の児童労働は法律で禁じられているので、遅い時間の舞台には出られない。児童であり役者であるというのは難しいことだったりする。

熱心に通ってくるお客さんは圧倒的に女性が多い。ひいきの劇団を追いかける人、いろんな劇団をいろんな劇場で見たい人、地元の劇場に毎日のように通う人。

人気の役者は「おひねり」(大衆演劇の世界では「お花をつける」というそうだ)をたくさんもらう。このつけ方にも流儀があり、いやはや、何事もディープな世界というのはあるものだ。

昔住んでいたところの近くに、大衆演劇の劇場があり、へぇこういうのがあるんだ、とは思ったが、入る機会はなかった。一度くらい行ってみればよかったかな、とちょっと思ったりする。

本書が出たのは2014年。

コロナ禍の年月、大衆演劇界も辛い日々だったのではないだろうか。著者さんも棟梁を続けているのかな。

大衆演劇の情報サイトなどを覗いてみると、各地での公演は盛んにおこなわれているようで、庶民の娯楽の火は灯り続けているようである。

Posted by ブクログ

2020.10.29

こんな世界があったのか!

大衆演劇をよく知らないので、どういうものかと

あと、トーリョー 裏方のプロフェッショナル、ハードさ

それを超えての「仕事」のやりがい。素晴らしいなと。

Posted by ブクログ

舞台をしている人を、影から支える仕事。

時代劇に出てくるあれが今でも続いている、という事に

驚きです。

そしてあの仕事の舞台裏の人は、一緒にいる人ではなく

舞台に付いている人、というのも初めて知りました。

そんな初めてだらけの内容ばかり、です。

棟梁、はある意味『なんでも屋』かもしれません。

言われたらなんでも作る、揃える、という仕事。

幕開け、幕引きまですべて手動とは

劇の間、気が抜けない仕事です。