あらすじ

鬼才が放つあまりにも前衛すぎる学園小説。カナダからの留学生を受け入れた、とある高校での数ヶ月の出来事――。普通すぎるのに普通じゃない、物語という概念を徹底的に排除した、「主人公のいない小説」 (講談社文庫)

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

読んでるうちはそうでもないのだが、読み終わってからぐわわわ〜と来る・・・すごい小説。

海外からの留学生を受け入れた高校の、2年菊組の1学期が淡々と語られる。他の方が書いている通り、先生が主人公っぽいけどピントがズレていて明確な主人公が不在のまま物語が進んで行く。特別な事件が起きる訳でもなく、大どんでん返しがある訳でもない。悪く言えば「退屈でよく分からなかった」しかし私としては「これこそ高校生活」と思った。現実の高校生活に主人公はいない(強いて言うなら自分だけど・・・)、そして事件も起きない(私の高校生活の一大事件など卓球部の短パンが盗まれたくらいである)マンネリで退屈で『よく分からない〜』が本当の高校生活なわけで・・・。

そしてこの物語、特に感情移入できるキャラクターが出てくる訳ではないのに、どんどん引き込まれてしまうのである。「生徒総会あったな〜アイスの自販機を置こうて議論したな〜」とか「修学旅行あったな〜9.11のテロが起きてロンドンとパリから急遽長崎になったよね〜」といった事柄から、自分が高校生の時に感じていた事、どんな大学に行くとか、どんな仕事をしたいとか、どんな女性になりたいか・・・なんて色々なものが光り輝いていた事か。いつの間にか、自分が2年菊組に仲間入りしていたような。そういう意味も含めて「私のいない高校」ってこと?

この本は、学生が読んでも理解できないんじゃないかな。大人になってから、じっくりとしみいってくる趣がありますな。私は大好きです。

Posted by ブクログ

なんともおぞましい小説。“私”や“物語”の不在がおぞましいのではなく、それ以外の事象(≒出来事)があまりにも満ち足りており、それが定型句による記述のみで成立することに戦慄した。『私のいない高校』は“ページをめくる”という行為が内包している物語への期待や欲望を悉く裏切る。だからこそ、ページをめくる行為をやめられない。これがたとえばスマホでスクロールしながら読む形式だったら多くの人間が頓挫したであろう。

二巡する意義のある小説。一巡目は奥付にぶちあたるまで、物語を期待し続ける。いわゆる小説が好きな人ほど、その呪縛から逃れられない。しかし、二巡目はそうはいかない。どんな景色が待っているのだろうか、今からワクワクしている。という期待すらも破壊されるのかもしれない。

Posted by ブクログ

第1回の三島由紀夫賞受賞作は高橋源一郎の『優雅で感傷的な日本野球』だ。これが面白く、以来、三島由紀夫賞受賞作が気になっている。『新潮7月号』で第25回の三島由紀夫賞受賞作が発表されており、早速、この受賞作を読んでみた。

帯には「わからない愉しさ」「主人公のいない青春小説」、さらには、「これまで読んだ中で、もっとも不可解な小説」という豊崎由美氏の書評の引用もある。

この作家の小説は初めて読む。読み進めるのが辛い。語り手という中心が無いことから来るものだと感じる。末尾で、実在する教務日誌に刺激を受け、これを改変・創作した作品であることが明かされている。学校内部の世界に忍び込んだ作家は、いつの間にか自分が消えていることに気付いたらしい。学校という空間は主体が消滅する場所である。集団に呑み込まれる恐怖を本能的に感じ取る感受性の強い生徒は、「私」を守るために不登校になる。哲学者ミシェル・フーコーは、『監獄の誕生』の中で、近代の権力構造をパノプティコン(一望監視装置)に注目して分析している。人間は、この装置の中で、絶えず見られているという視線を感じながら、やがて自分で自分を監視する者へと変質する。社会全体が監獄同様に、俯瞰する視線の張りめぐらされた空間となりつつある。監視カメラに馴れた私たちは、実は、すでに監獄の中にいるのではないのか。一望監視装置の偏在する社会の中で、「私」を取り戻すことはいかにして可能か。これが現代社会の課題なのかもしれない。(現在、問題となっている大津市の中学校でのいじめ事件も、こうした文脈の中で捉え直し、学校や教育委員会、警察、さらには社会そのものの中に、いじめを生む構造が内包されているのではないかと疑ってみる必要もありそうだ。)

話を元に戻そう。私は、この小説を、ある種の「哲学小説」として読んだ。哲学にはどんな語り口があってもいいし、小説はどんな方法も許される。しかし、私には哲学的思考を表現するための方法として、小説という表現形式はいかにもまどろこしく感じられた。(もっとも、こんな風に、あれこれ考えさせられたのは、この小説を読んだからで、感謝はしているのだが・・・)

Posted by ブクログ

ストーリー皆無。人格不在。もちろん作者の「言いたいこと」など何ひとつ書かれてはいない。史上最も国語入試問題に不向きな小説の誕生。

しかし何気ない描写がいちいち面白く、だがそこに物語的な面白さは一切ないと言い切れるのが凄い。描かれているのはただただ、「日本の高校にやってきた外国人留学生の日常」。それ以上でも以下でもない。さも山場っぽく修学旅行が描かれるが、そこには突然の告白も熱い友情もなければ「外国人から見たニッポン」といった類のいかにもな発見も別にない。

その面白さの質は、まさに我々が日常生活(学生生活)の中で、自分だけにとって面白いと感じる個人的な感触に満ちている。それが極めて平坦に平板にそして意識的に、強弱も緩急も極力排したフラットな文体で淡々と描かれるのみ。修学旅行のラスト、担任教師が口にする「無事、家に辿り着くまでが――」の常套句に代表されるように、「いかにも」な言動と日常的シチュエーションの連続は、まったく小説を前に進めようとしない強い意志に貫かれている。ここまで「物語」という推進力のない小説は珍しい。通常、小説を読み進めるモチベーションとして当然存在すべき「続きが気になる」という感覚が、この作品からは微塵も感じられない。予感も予兆もない世界。正直、僕は中途で二度挫折し、三度目でようやく読み通せた。だがそれは「面白くないから」ではまったくなく、むしろ「この先もいま読んでいる箇所の面白さが永久に続くだろう」という作品への信頼感からくる妙な安心感ゆえだったような気がする。

人が物語の先を急いで読みたがるのは、通常「この先もっと面白くなるはずだ」という期待を推進力にしている。だがそれは裏を返せば、「この先よりいま読んでいる箇所は面白くないはずだ」という確信に基づいているとも言える。そういう意味で、小説には普通面白い箇所とそうでもない箇所の「波」があるというか、むしろそれを前提として、振れ幅を効果的に利用すべく作られているものが多いが、本作にはその「波」というものがまったく存在せず、「凪」のまま最後まで平行移動する。だが「凪」の状態が充分に面白いのだから、それでなんの問題もないどころか、高いレベルをキープし続けるある種の理想型とも言えるわけで、全体を通してフラットなぶん精度のバラつきがない。結果として、底辺から頂点へと向かう上昇時に湧き上がる一時の興奮ではなく、虚空を漂う浮遊感が継続するタイプの小説になっている。もちろん「起承転結」などというものは知らぬ存ぜぬな顔をして。

「平坦な日常の描写」という感触はいかにも日記に近いのだが、まったく関心の持てない、キャラクター性をあえて排した人物の日記を、人は普通面白く読めるものではない。だがこの小説に描かれた心底どうでもいい人たちの学園生活は、読者にとってどうでもいいままに面白い。どうでもいい人のどうでもいい話を聞いて興味を持つことは稀だが、たとえば時にファミレスの隣席で交わされている会話が想定外に「ある意味」面白いことがあるように、まったくないというわけではない。たとえば見るからにモテなそうな先輩とそれより少しはモテそうな後輩という男二人組がいるとして、最近フラれて落ち込んでいる後輩に先輩がドヤ顔で投げかける「大丈夫。女は星の数ほどいるさ」という台詞が持つ一周した面白さ。いやそんなシーンはこの作品にはもちろん出てこないのだが、そういう類の「あちゃー」と言いたくなるようなどうでもいいままに滑稽な台詞が、本作には不意にあちこち登場する。そしてそんな稀に遭遇する「なぜか面白い場面」が連続する世界があるとしたら、やはりそれはフィクションの中でしかあり得ないのかもしれず、この小説が描いているのはいかにも平凡な日常に見せかけて、実は日常のふりをした異常な世界だとも言える。

本作の中心視点人物である担任教師(しかし主役とも語り手とも言えない)は、いかにも先生らしくすべての言動に意味を後づけしたがるが、それはむしろ徹底的に安っぽく、アイロニーとして描かれる。そもそも修学旅行というもの自体、教師側の目論見は文字通り「修学」であるにもかかわらず、多くの生徒にとってそれは第一に「遊び」なのであり、そこに「学び」があるかどうかは結果論にすぎない。そして読者の中にも、教師のように「有意義な何か=学び」を求める人と、生徒のように「面白い何か=遊び」を求める人がそれぞれいるはずで、それは教師や学生が「修学旅行」という言葉をどう捉えているかと同じように、「小説」という言葉をその人の中でどう定義しているかによるだろう。そしてこの小説は明確に、「遊び」を第一に求める後者に向けて放たれている。そこに学びがあるとすればそれは作者も意図せぬ何かであって、作者の意図した何かではあり得ない。

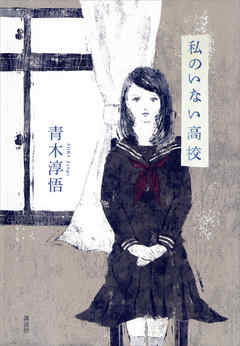

ちなみに美しい装丁から感じられる「切なさ」の感覚は皆無であり、これもむしろ安易な感傷ばかりを求める昨今の小説に対する皮肉であると受け取れる。少なくとも、即物的な「感動」や「泣き」を求める向きにはまったくお勧めできない小説であることは間違いない。もちろん某かの「意味」や「明日へのメッセージ」、ましてや「生きるヒント」を欲しがるビジネスライクな横着者にはもっとお勧めできない。『金八先生』と『深イイ話』を交互に繰り返し観るべきだ。しかしそれ以外の、まだ見ぬモヤモヤとした面白さを求める勇者には強くお勧めする。

Posted by ブクログ

タイトル通り、「私」=主人公がいない高校生活を描いた興味深い小説。

著者と世代が近いせいか、ところどころ懐かしさを共感出来る部分があった。

淡々としていて面白かった。

Posted by ブクログ

青木淳悟はいつも実験的な小説を書くという印象がある。で、読み始めてしまってから、あれ何でこの本を読んでいるのだったかな、という疑問を抱くことになる。というのも、別に実験的な小説を読みたいと思う程に文学にハングリーな訳ではないからなのだが、その著者の名前の背表紙は何か自分の中にあるものを引き寄せるらしい。

青木淳悟の小説は事実を述べた文章をパーツのような組み上げる。このあいだ東京でね、も同じような文章群からなる本だった。そういう組み合わせから何かが立ち上がっているのかも知れないのだけれど、それを感知するには至らない。不可解なのである。この小説では「私」という人称で指示される人物が出てこない。それだけのことで他は何も変わらないと言ってしまうこともできると思うのだけれど、何かが動き出す気配は消えてしまう。

もちろん、それはとても実験的で意欲的なことなのだとは思う。一人称のいない世界を第三者だけで動き回る。ところがとても不思議なのだが、一人称で呼ぶ人物のいない世界は、全ての人が消えてしまってもぬけのからのように見えてしまうのだ。そしてとてつもない空虚な感じが漂ってしまう。その感じには見覚えがある。それは自分以外の存在は全ての自分の脳の作り出した想像の産物ではないかと疑ってかかった時に感じるあれだ。

そういう小説があってもよいとは思うけれど、どうしても「何故」という疑問がつきまとう。青木淳悟、ますます遠のくような気がしてならない。

Posted by ブクログ

タイトルに対して抱くイメージと、書かれている内容にギャップがある。読み終わってみればなるほど確かに「私」がいないのだなとわかる。

読んだあとで何と書こうか考えあぐねてすぐにレビューが書けなかった。

留学生を迎えることになった高校の担任が綴った丁寧な日々の備忘録といった内容だ。参考にした記録があるようだ。おもしろくなくはないのだが、もし内容のまま「高校教師の備忘録」などといったタイトルにしてあったら手に取ったかどうか。どこまでアレンジしてあるのか知りたいような気がした。

Posted by ブクログ

この小説の仕掛けを味わうには、少なくとも二度読む必要があると感じる。一度目に感じた違和感をひきずりつつ、考えつつ、二度目を読むとおもしろさがだんだんわかってくる。ゆっくり歩くと仕掛けがわかってくる、だまし絵のなかに入り込んだような読み心地。「楽しませてもらう」のではなく、発見の楽しさがわかる読み手向け。

Posted by ブクログ

ええ、ほんとうに。

へんな小説。

なんかへん。…と思ったら、そう、主人公が見当たらない。語り手もいない?

何かに照準を当てるという感じも、あまりない。

出来事は起こるのだけれど、解決されたりこれといってされなかったり、発展するのかなと思うとしなかったり急に閉じたり。

そのくせ読み易いし、何かが気になるので、読んでしまう。

東京の高校にカナダから留学生がくるのだが、このナタリーは仏語圏のケベック州から来たので英語は苦手、ならば仏語かというとそうでもなく、彼女は実はブラジル系カナダ移民で、母語はポルトガル語と、まずはこの出だしの噛みあわなさ。

この彼女が何やら巻き起こすか、彼女を巡っての何かかというとそうでもなく、誰かの内面に添うかというとそうでもなく、ただ個々には魅力的なキャラもいて、決してつまらなくはないのだから厄介である。

不思議というか、不安定で不明。

なんだろう、これは。

Posted by ブクログ

特に何も起きない学園生活が淡々と綴られている。だけどどこか不穏。

タイトルの意味について考えて、何だかぞわぞわする感じ。

もう一度読み返したい。

Posted by ブクログ

カナダ人留学生がクラスに来てからの学校の日々を、主人公もストーリーもなく淡々と記録するかのように書かれた、タイトルどおり「私」が不在の小説。ある学校の教員が書いた学級日誌的な話を、フィクションに書き換えて創作したもののようだ。

主語にクラスの担任を置く文が多いものの、その主語はほぼ終始「担任」という第三者的呼称で統一されている。担任視点の文があったかと思えば、隣接する文でその担任を第三者的視点で描写したりしていて、頻繁に視点が揺らぐ変わった文章になっている。

ストーリーの観点から言えば、俗にいう起承転結の「起」あるいは「承」までしか描写されていない印象を受けた。クラス内での紛失事件や、他校の校長自殺事件が起きていることが描かれるが、それらは何の結果も生み出さない。これから何か起きるだろうという予感、これは伏線になっているんだろうという読みをことごとく裏切り、小説は唐突に終わる。

物語の展開がなく、日々の出来事が羅列されるだけという構成上、途中何度も挫折しそうになった。これほどの細部は不要なのではないかと思われる詳細な情報(クラスの時間割など)が多いが、それがないとノンフィクションを基にしている意味や効果が薄れてしまうんだろう。表面上書かれている記述は平易そのものだが、意図や目的を考えると難しい、揺蕩っているような小説だと感じた。

Posted by ブクログ

関節の外れたような捉えどころのない小説。いや、小説と読んでよいものかどうかさえ微妙である。実際の留学生受入体験記を下敷きに、フィクションとして改変を加えたと言うが、いったいどこをどう改変したのやら。

一応はクラスの担任の視点を中心に、三人称でひたすらディテールの積み重ねが語られていく。スジもなければヤマもなければオチもない。それらしきもの影さえ見当たらぬ。

強いて言えばなんだか不穏なものを読んでいるような気はしてくる。担任の粘着質的というか、ともすればストーカー的な行動のせいか。そういえばカメラが趣味の先生ってなんだか少しヤラシイ。でも、そんなの深読みだよという感じで何も起こらない。でも、何かがずれているのだ。それがフィクションたる部分なのだろうか。

Posted by ブクログ

主人公たる私がいないという意味なのか、「私のいない高校」は不思議な空気を持った小説、日記である。あえて言うなら留学生を気にしながら菊組担任の先生が日常を過ごしている。修学旅行というトピックスはあるが特に何ということもない。そして、読んでいる私がその菊組にいるような気にさせられる。そのクラスの一人としてそこにいるのが何の違和感も無く受け入れられる。、、、という変わった読書体験をした。

Posted by ブクログ

三島賞受賞と聞き、手にした一冊。

淡々とした地味な作品だが、教諭の使命や責任がヒシヒシと伝わってくる。

タイトル通り「私」と云う人物が不在。

退屈と面白さが同居する変な作品だ。

同時に自らの高校生活を思い返してしまう。男女比4:1の鴉のような教室だったけど(苦笑)

登場する修学旅行先も広島・山口は同様だったので、実に生々しい!

学童から学生と呼ばれる身になっても、学校生活や団体、協調性がどうにも苦手な生徒であった私にとっては、実に厭な汗が流れる作品であった。

嗚呼、当時の教諭方、めんどっちい生徒で申し訳ないッ!

作品世界にのめり込むより、反省を促されてしまった。

Posted by ブクログ

カナダから留学生を迎えた高校の1年を淡々と追う学年日誌のような小説。登場人物の感情は、一人として書かれず、それなりの事件も、学校行事もたんたんと記録されていく。そこが「私」という個人のいない「高校」という事か。

なかなかストーリーの中に入りにくかった。それでいて、読み続けさせる作者は、実はなかなかの力量なのか。次にも期待。

Posted by ブクログ

読む前にネタバレしておくことをオススメ(笑)ある高校で起こるエピソードが時系列順に淡々と、ほとんど同じウェイトで描かれていく。登場人物には徹底的に固有名詞が与えられ(巻末には人名一覧まである)、心情・情景描写も精巧なリアリティをもって書かれる。しかし、主観であると考えられるのは「担任」のはずなのに、それさえも3人称で書かれる。では、物語を俯瞰しているのに完全なる人名一覧に登場しない「私」はいったい、誰なんだろうか。フィクションでもドキュメンタリーでもないこの文章は、いったい何?ひたすら…不思議な本だった。

Posted by ブクログ

ケベックからの留学生を受け入れ奮闘する高校教師を中心に、一学期間のクラスの様子を描いたお話。半分ノンフィクションらしい。たんたんと描かれていて、ちょっと物足りなさもあった。

Posted by ブクログ

前から、単行本の装丁からくる素朴な印象とか阿部和重との対談を読んだりしたこともあって初めて読んだんだけど、精緻な文章で退屈さも感じつつ。

修学旅行の週の記録もエピソードを広げることなく、淡々とは進められていて、あえてまだ芽の出ていないエピソードに手をつけず膨らませない姿勢をとっているみたいだった。

また、その場所その場所の歴史や古典の説明を細かく織り交ぜるところはいかにも頭いい、って感じで逆に新鮮。

文体の中で明確な焦点となる人物はいなくて、あえて言うなら「学校」と「担任」なのだけど、その担任の方はと言うとカナダからの外国人留学生を常に気にかけている。その留学生と担任を含んだ学校全体を、担任が学生を見渡すときの視線と同じように作者が緩く見ている、という感じか。

Posted by ブクログ

留学生が日本の高校に留学すること以外はごく普通の高校という場所で起こる日々を淡々と書き綴った…これは小説?まぁでもその前に量子物理学の本をかじってた私には、目の前にあるものをただ受け入れるという視点が備わっているから大丈夫なのですが感想難しい。

Posted by ブクログ

初めての青木作品。

評判の良さを目にして読んだが、戸惑った。

物語性の高い設定ながら何という事件は起こらない。

題名から期待される何ものかも無い。

読む側が勝手に想像することを試されているようであった。

リアリズムというならシュールレアリズム。

緻密で具体的な詳細に「小説」という名付けがあると突然意味合いが変わる気がした。

Posted by ブクログ

留学生を受け入れた高校の数ヶ月を描いた作品。しかし、なんとそこには物語が一切無いのだ。

タイトルは主人公がいないという意味のようで、一応は担任の目線で、ただ学校の日常が淡々と記録されていく。何か事件が起こる予兆があっても、結局はすべて尻切れで終わり、物語に発展することはない。

それが延々と続いてもページをめくってしまうのは、僕の場合、覗き見な感覚を刺激されるからであります。

小説のあり方を覆す実験性と、物語無しでも読ませる筆力は凄いと思いましたが、でもやっぱ正直言うと「退屈」だったよ。

Posted by ブクログ

創作物についてひとつの意見を持っている。それは「創作物は発表された時点で作者の手を離れ受けてのものになる」というものだ。それに従うならばこの「私のいない高校」という小説は、発表されてもなお作者が作品を手放していないと感じる。

局アナがナレーションを付けたドキュメンタリーを見ているような感じだった。