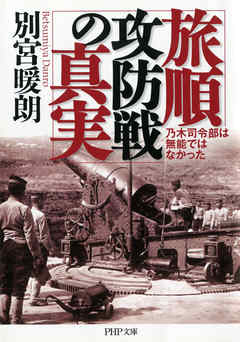

あらすじ

日露戦争の最終的な勝敗を大きく左右した“旅順要塞”をめぐる激闘――。第三軍司令官として、かつてない予想外の一大消耗戦を指揮した乃木将軍は、その陥落までに夥しい味方の犠牲を払ったことから、歴史的に非難されるケースが多い。だが、その評価は本当に正しいものだろうか?本書は、露土戦争や第一次世界大戦で起こった、ヨーロッパの要塞攻略戦・築城学をふまえながら、旅順攻防戦と乃木希典を再評価していく画期的な一冊。「旅順要塞はブリアルモン式要塞である」「歩兵の突撃だけが要塞を落とせる」「独創的な乃木司令部の突撃壕」「海軍がまた騒ぎはじめた」「重要なのはどこを攻めるかではなく、どれだけ敵を消耗できるか」「軍司令官の評価はどうあるべきか?」など、決戦場となった二〇三高地戦の真の狙いと、その後の戦いに大きな影響を与えた乃木司令部の“革新的戦術”を明らかにする!『「坂の上の雲」では分からない旅順攻防戦』を改題。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

既に5,6回読んでいますが、再読。

読めばすぐにわかりますが、本書の目的は司馬遼太郎による乃木評価への論駁です。目的というかそれがすべてと言っていい。

そのため、ある個所では明確に、ある個所では暗黙裡に司馬遼太郎の言葉(『坂の上の雲』や『殉死』など)を引用して、それに対する反論が述べられます。

司馬遼太郎に限らず、乃木への批判は旅順戦の当時からありました。戦中は乃木家に批判者が殺到したと聞きます(それがすぐに喝采に変わったという事実は、人間の「無責任さ」をよく表していますが)。

要塞陥落に1年近くを要したことも朝野に漠然とした敗北感と反感をもたらしたと思います。しかし乃木批判の最たる理由はその損害の規模でしょう。

旅順攻囲戦における日本軍(海軍を除く)の損害は、戦死者 15,500名、負傷者 44,000名、合計約 59,500名に上りました。日本にこれほどまでの損害を強いた戦闘は過去になく、その数字も恐慌をきたすものでした。

司馬遼太郎はこれを乃木とその参謀たちの「無能」に帰結させます。しかし著者は司馬氏の誤りを戦闘スキームの進化と絡めて説明します。

本書を読んでわかるのは、日露戦争、特に旅順戦は様々な意味で戦闘スキームの変遷に真っ先に直面した戦いだったということです。

両軍ともにボルトアクション小銃が集中的に運用され、機関銃も本格的に運用されました。要塞はそれまでの城塞都市型から独立堡塁を塹壕戦で連絡する近代的な容貌に変化しました。

これらがどういった結果をもたらすのかを当時正確に予測できた人間は誰もいませんでした。実際に戦った結果分かったのです。それは兵士の大量死でした。

本書ではこの旅順戦の特質を詳細にわたり解説しています。またその特質の一つ一つにフォーカスした個別事例(プレブナ攻防戦やプルゼミスル攻囲戦、ヴェルダン戦など)を具体的に紹介しているので大変わかりやすいし参考になります。

また同時に、当時の陸軍参謀本部及び海軍がいかに利己的な主張を行い、乃木第三軍に理不尽な重圧をかけ続けたのかもわかります。

個人的に、乃木将軍が無能だったかどうかはそれに続く近代戦の様相を見ればすぐに判断がつくと思います。

第一次世界大戦ではおよそ850万人にのぼる青壮年の生命が失われました。

ヴェルダン戦では独仏あわせて72万名(!)の死傷者を生み、ソンムの戦いでは英軍の約2万名の生命が「たった1日」で失われました。

これらの戦闘を指揮したペタンやファルケンハイン、ヘイグは無能どころか当時の各国軍のエリートであり、例外なく有能と評された人物たちでした。

一方で乃木は旅順戦が「一発本番」でありながら、随所で非凡な判断力を見ています。

著者は司馬遼太郎の独善的で狭量な物言いが不満だったのでしょう。

様相が類似する近代戦を参考とするのではなく、ナポレオン時代の築城法や日本戦国時代の戦法を持ち出して乃木を無能と評するのですから「一体どちらが無能か」と指弾したくもなります。

確かに乃木は損害を軽微にできるほど戦略的に天才ではなかったかもしれません。

3回におよぶ総攻撃の失敗にうろたえた気配もあり、勇気という点でも疑問が残ります。

しかし天才でなければ非難されるべきでしょうか。天才とは義務ではありません。

また自身が責任を負う6万もの将兵が傷つき、倒れる様を目の当たりにしてうろたえない人間が果たしているでしょうか。

私はどちらが正しいかを評価できる知識も資格もありませんが、本書の著者の方が(司馬氏よりも)乃木という人間やその置かれた立場をよっぽど理解してあげているし、真心がこもっていると感じます。

著者は冒頭で次のように言います。

「・・・いずれにせよ、現代日本人はこのような歴史はほとんど忘却した。・・・あるいは、忘却しても構わないかもしれない。だが忘却と軽蔑は別の話である。事実を観察せず、旅順攻防戦を過小なものとみなし、義務に従い勇気を持って戦った将兵を率いた乃木希典を軽蔑することが本当に正しいことなのか、もう一度考えて欲しいと思うのである。」

私はこれをその通りだと思います。