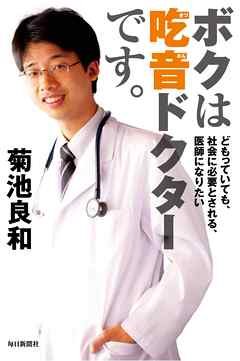

あらすじ

どもっていても、社会の役に立ちたい。幼少の頃から吃音に苦しみ、一人で抱え込み続けた心の傷と、信じ続けた未来。吃音外来医師として活躍する著者が、現在までを綴ったエッセイ。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

"日本人の吃音者のために書かれた最良の本"

【選書理由】

作家 重松清さん 絶賛!という帯に惹かれて。

【感想】

私が吃音に関する本を挙げるとするなら、

フレデリック.P.マレーの「吃音の克服」と、重松清の「きよしこ」である。

前者は言語聴覚士の書いた、後者は作家が実体験を元に書いた、

数少ない吃音に関する本である。

しかし、どちらも"分かち合える"本ではなかった。

「吃音の克服」はまず国が違うし、ちょっと小難しい。

「きよしこ」のような小説はストーリーを重視するため、

どうしても吃音者の内面・描写に物足りなさがあった。

でも、この本は吃音者の気持ち・思いをまっすぐに書いてある。

誰もが経験したことのある感情を書いている。

故に、"分かち合える"。分かち合うことで、少しだけ、楽になる。

吃音者の方、吃音者の内面を知りたい方、オススメです。

Posted by ブクログ

私も吃音症なので、過去の記憶が何度もフラッシュバックした。

オペラント学習とは?

子どもが汚い言葉を言う→親が反応する

A→Bの動作でさらに行動Aが強化されてしまうこと。

対策として、Bをしないことつまり反応しない。

前半とあとがきは再読する。

Posted by ブクログ

吃音に悩んでいた筆者が医者になった経験と、吃音に対する真摯な想い、同じ仲間の悩みに対する想いがしっかりと書かれている。

吃音という症状に対して、吃音を持っている人たちがどのように向き合い苦労しているか、吃音がない身としてはあまり気にしたことがなかったが、この本を読むとその一端がうかがえる。

社会が、コミュニケーション力をより求めるようになっている現代社会において、言葉が出にくいという状況は不利な状況だ。私も少しまえにNHKのドキュメンタリーで吃音の方の就職活動を観て、本人たちにとって深い問題であることを初めて知った。

そんななか筆者は、「どもってもいいんだよ」というシンプルなメッセージが吃音者を救う、自分を否定しないこと、肯定すること、自分が話せないことを明確に表現することが重要であること、話す内容が大事であること、悩みを分け合って苦しみを分担んすることが大事だという。

よくこのような本は、筆者のことが超人や偉人のように感じてしまうものだが、そのような印象は感じない。

等身大の人間が、我々と同じ目線で、語る。だからこそ心に響く。

この本にはそのような力があると思う。

Posted by ブクログ

筆者の吃音にまつわる自伝と、吃音である人やその周囲の人に向けてのメッセージが書かれた本。

私も吃音なので、この本に書いてあることはとても当てはまり、共感できます。吃音について詳細に記載されており、知識を深めることができました。

吃音である人へのメッセージが、とても的を得ています。自分が心がける点をまさに突つかれた感じです。

悩みが解決するかしないかは読む人それぞれだと思いますが、吃音に対する視野が広がる良い本だと思います。もっと若い時に読んでおきたかった!

Posted by ブクログ

吃音のあるお医者さんが書いた吃音の本。

吃音を治したい一心で医学部を受験し、医者になり、

その後臨床から研究に身を移し、今も吃音治療の研究をしている

著者の、苦悩とその克服。吃音の悩みを抱える人々へのメッセージで

つづられた著書です。

「どもる」人がどれほどそのことゆえに悩むのか、

読んでいて気の毒になるほど、辛い思いをしていることが分かります。

「どもり」を隠す為に大変な努力をしたり、「どもり」ゆえに

強い疎外感を感じたり、周囲が知らないところで大変な苦労をしていることが分かります。

また、自助グループとして「言友会」があり、吃音で悩む人たちの

大きな心の支えとなっていることも知りました。

また、「言語聴覚士」という国家資格者が吃音の治療を行うこと。

診断は、耳鼻咽喉科の医者が行うことなどを知りました。

今振り返って思うと、彼、彼女は吃音だったのか・・・と理解できる

こともあります。

障がい者という範疇には入れられていなくても、職業的にも

不利になっていることもあると思います。

吃音者には、無理に訂正を強制すべきでないとか、からかったり

非難したりせず、どもりも許容していく周囲の理解の大切さも知りました。

どもることを気にするよりも、言うべきことをしっかりと伝える、

その中身が大事だというコミュニケーションの基本を大切にしていくべき

という著者の言葉には、頷かされるものがあります。