あらすじ

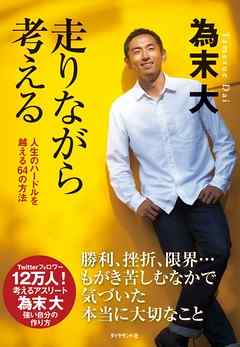

陸上トラック種目で日本人初2つのメダル獲得を成し遂げ、現在はTwitterフォロワー数12万を超え、「自ら考え、語る知的アスリート」としてその発言にも注目が集まる為末大の生き方、考え方。挫折や苦悩、恥など、心の中に立ちはだかるハードルをいかにして乗り越えるのか等、生き方のヒントとなる考えが満載。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

名前は知っていたが、とりわけ注目したこともないし、おそらく競技をしているところも見たことがない。

普通に書店で見たら間違いなく買わなかった本の一つ。

何かのレビューに乗っていたのだと思うが、予想をいい意味で裏切ってくれた。

成功しているスポーツ選手には、単に圧倒的な運動能力でやってきた人と、プラス頭を使っている人、運動能力はそこそこでアタマを使っている人の3種類がいると思うが、その3番目にあたる。

そういう人の話は素人にもわかる具体性があり、言語化しながらやってきていたと窺え、読んでいて面白い。

変に熱く、「あきらめなければ何でもできる」とか「夢を持って老い続けるのだ」とか言うのではなく、一見、無理なものは無理、人間には限界がある、と悲観論を述べているように見えるが、決してそこで立ち止まれと言っているのではない。

きっとすごく現実的なのだと思う。だから受け入れやすい。机上の空論でも超人の理想物語でもないから。

コーチを付けずにセルフプロデュースしてきたところも興味深い。

Posted by ブクログ

置かれた状況に関係なく、自分の全力を出しきっておくこと、そのことが後悔を整理することや、物事をきっぱり終わらせるためにもすごく重要な気がしている。

結果がうまくいったかどうかは別として、大事なのは切り開こうという意志。例えば誰かに殴られて、顔が横を向いてもその顔をフット正面に戻した瞬間、その記憶が保存されて、それが自分の自信の鍵になると僕は思っている。

若者が完璧を信じ、完璧を追い求めるのは、人生はまだまだ先が長いと思えるからだ。

挫折を早くに味わうことは、自分の「弱さ」を早く知るという利点もある。

自分は弱い。そのことを知らなければ本当の意味で強くはなれず、そのことから逃げれば、弱さを隠し、言い訳をして生きるしかなくなる。自分の弱さを受け入れるには、気力も体力も必要だ。若いうちに、早いうちに挫折を経験すれば、立ち直りも早くなる。

恐れずたじろがず、1日も早く挫折を味わってほしい。

長所も短所も相互関係。「この欠点さえなければ」とか、「自分のこんなところさえなければ」と、人はいろいろ思う。けれど、そこをなんとかなくそうと考え過ぎてしまうと、長所さえも削れてしまう。人間は本来「かたより」があって、でこぼこしていて、それが魅力になったり、個性になったりする。

自分の持てる力をすべて出してやった後は、悲しさや寂しさを超えて、「ダメなものはダメだったよね」といい清々しさがある。

「どうやったってダメだったよね」「でも、やれるだけやったよね」という感覚。

自分自身を思い残すことなく卒業させてあげるためにも、万全の準備とそのときの全力を尽くす。そこに、おおいに意味があるのだと思う。

夢を持つのは叶えるためじゃなく、一度どこかで破れるため。破れることがわかっていてもなお夢を持つこと、自分はこれになってみるんだという野心を持つこと、何かを乗り越えようと挑むことこそが大事なのだ。

身の丈を把握することと、モチベーションを保ち続けて挑戦し続けること、そして継続できることは実はすごく関係がある。

負けたり失敗したりしながら、そこには慣れず、うまくつき合いながら一番を目指して全力で生きていく人生は、決して悪くないと思う。

「自分はなぜ一番を目指すのか」を考えることは意外と奥深い。

がむしゃらに一番を目指す人もいるけれど、「一番になる」ことにちょっとした楽しさを見出している人も多い。苦行の末の一番というのもそれでありだけれど、クリエイティビティを保つために毎日「自分なりの面白さ」を追っていくのは、大事な気がする。

ここが限界というところには、どんどん動いてぶつかってみるのがいいけれど、「感覚」を磨くには観察しかない。観察することで、「感覚」はやがて実感となる。

人は毎日老いる。だったら、今日という日を一生懸命に生きることしかない。

大人になることと、自分の中の子どもの部分を殺すことは違うと思っている。

自分の中の子どもというのは、夢中とか無邪気のこと。子どもの無邪気さが発するエネルギーとひらめきには、ものすごいパワーが存在する。

残酷な現実は、「努力」は「夢中」に勝てず、「義務」は「無邪気」に勝てないということ。

どんな世界に生きている人でも、イノベーションのきっかけとなるような揺さぶりや小さな変化は、日々、必要だ。その機会を意識的に作り出している人は、次につながる大きな一歩を踏み出せる。

Posted by ブクログ

努力があるから挫折がある。

挫折は人生に起伏をもたらすもの。

人生は、穏やかな挫折を受け入れること。最後は負けで終わる。しかし負けと幸福感は別である。

ウサイン・ボルトは生まれつき脊柱側弯症である。

夢は持つべき。叶わなくても。できなくてもやる。挑むことが大事。

幸福は今しかない。夢は今を輝かせるために持つもの。

夢の実現を目指すと、我慢しなければならないことがある。他の選択肢をあきらめるという決断。

苦しさ、一生懸命、必死、でやっている人は、無我夢中、リラックスした集中、に勝てない。

負けや失敗は思っているよりも悪くない。勝ちには負けがつきもの。勝ち負けがあっても、それはすべてではない。

結果に依存しすぎると、人生は意味がなくなる。プロセスの中に喜びを見出すことが知恵。

毎日夢を求め、目を輝かせて生きていれば、叶っていなくてもすでに努力は報われている。

イメージできるものは実現できる。やってやるぞ、よりできてしまいそうだ、という感覚。

人は毎日老いる。だから今日という日を一生懸命生きることしかない。

Posted by ブクログ

為末さんの著書を読むのは2冊目。

前作同様、努力してもし尽くしても叶わない夢にどのように向き合うのか、気持ちをどのように整理するのか、それでもモチベーション高く持ち続けるにはどうすればよいか?など、人生を生きていくうえで、また子どもと接する上で大切なことがたくさん散りばめられていてとても勉強になった。

諦めること、冷静に、客観的に判断することも大切だけど、同時に諦めないことも大切。

自分が本当に諦めたくないとこは何か?と自分に向き合うことが大切。

特に印象に残ったのは「欠点」には存在理由がある、ということ。

すごくなるほどな、と感じた。

欠点を無くそうと、克服しようとすると実は良い部分を殺してしまうこともあるんだな、と。

そういう理由で短所を補おうとするよりも長所を伸ばすほうが理にかなってるんだな、と。

以外、読書メモ。

・失敗を「すべて」ではなく、成功への長い道のりの「一部」ととらえる

・立ち上がれたことが自信になる(勝利そのものは自信にならない)

・自分で選んだものは、失敗や反省も含めて、濃い(自分で選んだものは最初から最後まで自分の責任)

・自分自身の「臨界点」を知る(本気でやることで限界が見える)

・「他人軸」から「自分軸」へシフトする(他者評価でなく自分評価へ)

・残念ながら「やればできる」は幻

・残念ながらほとんどの人生は「負け」で終わる(「一番」は瞬間的な事実)

・挫折は早いうちに味わったほうがいい(自分の「弱さ」を早く知る)

・欠点には存在理由がある(全体のバランスで見始めると、欠点が欠点だけで存在しているのではなく、長所とセットになっていることがほとんど。必要な副作用。欠点も短所も悪い癖も飲み込んで、その中の伸びる部分を見つけ、そこに時間や労力を投下するという方法が効率的)

・夢を持ちなさい、たぶん叶わないけれど(輝きは、夢が叶う、叶わないに関係ない)

・長期で追いかける大目標があると、短期であきらめるものが出てくる

・人の真似をしている限りは、ずっと2番のままだ

・勝ちやすい「場」を探すのも手だ(どこなら勝てるか、その中でいかに勝てるか、を考える能力も必要)

・本当に強いのは、気づいたら努力していたという人(「苦しさ」や「一生懸命」「必死」でやっている人は、「無我夢中」「リラックスした集中」でやっている人にはどうしたって勝てない)

・「一番を目指す」を、モチベーションに使う(自分を鼓舞するためのツール)

・結果に依存し過ぎると、敗北感が強くなる(結果に依存しすぎていると、人生なんてほとんど意味がなくなってしまう。結果とは関係なくプロセスの中にいかに喜びを見出すかは大きな知恵だと思う。)

・一番を目指している。そのこと自体が幸せなのだ(すでに努力は報われている。)

・「考えた」ではなく「感じた」「思った」トークをしよう(判断、理屈、理論は脇へ置く)

・体感の先にあるものが、イメージ

・老いていくから毎日を一生懸命生きるしかない。「今自己ベスト」を突き詰める

・テンションが上がる原体験を思い出してみる(好きなものリスト。人生はワクワクしたものに変化する)

Posted by ブクログ

競技生活は人生の一つを生きているようなもの。そこを濃くもがきながら生きた為末氏の言葉は老成していて重い。

※失敗を「一部」として捉えられるか

※自分で選ぶ事は人生を濃くする

※悪い拘りは人生において学ぶ機会を減らす。

※他軸から自軸にシフトするのは難しい。何故なら時として「気にする事」を気にしない事も他軸で生きているという事だから。固定せずにいつでもフィードバック調整できる「柔らかさ」が必要。

→個人的に自分を客観視するのは勇気がいるし、為末氏の「柔らかさ」というのもピッタリくる。昔スポーツの自分の動画を見るのは生々しくて嫌いだったが「硬かった」なと思う。他人にも強制しない「柔らかさ」を持っていたい。

※結果に依存すると人生は意味がない。

※鬱になる人は「体感」が欠如している。根拠のない自信つまり何が自分に出来て出来ないのかをイメージ出来ない。

→昔自分は出来ない物については1発逆転を夢見る傾向があったが、ある時期からそれは危険な考えと悟った。あの時の自分はきっと「体感」が欠如していたのだろうと思う。

※終了ではなく完了。フィニッシュでなくコンプリート

※視野を広げるとは自分の動く範囲を広げる、もちろんそれも大事だが自分や自分の観点が小さく思えるような体験をする事。それにより一種の達観や良い意味での開き直りも出てくる