あらすじ

鎌倉幕府初代将軍源頼朝から第6代将軍宗尊親王まで。頼朝の天下取りの後、激しい権力争いの中で、次々と将軍の首が挿げ替えられてゆく。血で血を洗う内部抗争の始終を著す長大な歴史書をダイジェストに!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

子供の頃から軍記物が大好きでした。

もちろん現代語訳簡易版ではありますが、小学生の頃から、南総里見八犬伝、太平記、平家物語、義経記、三国志などなど夢中になっていました。

源平合戦物語も大好きだったのですが、吾妻鏡は読んだことありませんでした。そこで2022年大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に際して吾妻鏡を見てみることに。

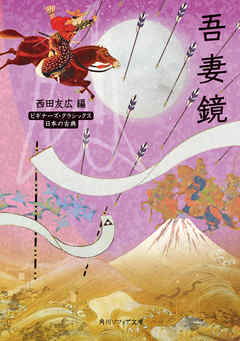

こちらのビギナーズクラシックシリーズは、古典作品の現代語訳、原文、解説が並んで書かれています。

改めて読んでみると…、私は子供の頃に軍記物に胸を躍らせたけど、やはり自分がこの時代のこの場所の人でなくてよかったな…と思う。病や災害も多く、戦になれば一族滅亡(-_-;)

吾妻鏡初期の頃はまだ平安時代ですもんね。「今昔物語」で、都には盗賊が跋扈し、地方侍は日常の遊びのように戦を行い(そのあと仲直りした!武士ってさっぱりしてる!と言われても、現代読者としてはスッキリしない(-_-;))という様相が描かれていますが、まさにその時代の延長と思えば、まあこれが日常か、そりゃー神仏への祈祷や夢のお告げが大事になるわ…。

しかしこの時代に生きた人たちはそんなことも言っていられないわけで、やはりその時代に書かれた書物からは、人間の生きている様相がいきいきと感じられます。

❏とりあえず基本として。

・吾妻鏡:鎌倉幕府内部により記された、公用記録書。以仁王の令旨が鎌倉の源頼朝のもとに届けられた1180年(治承4年)から、第6代将軍宗尊親王が京都に戻されるまでの1256年(文永3年)の将軍記となっている。途中で12年間分の欠落があるらしい。

・源氏:天皇の皇子が賜姓皇族して「源」氏となった子孫。そのなかでも栄えたのは、清和天皇の皇子が賜姓した清和源氏、村上天皇の皇子が賜姓した村上源氏など。

河内源氏(源家):清和源氏の中でも、河内国領主となった一族で、吾妻鏡に出てくる頼朝、義仲、行家たちはこの系統。「源家げんけ」とも呼ばれていた

平氏:天皇の皇子が賜姓皇族して「平」氏となった子孫。そのなかでも栄えたのは、桓武天皇の皇子が賜姓した桓武平氏。

・坂東平氏:桓武平氏の中で坂東を領地にした高望王の子孫の一族。吾妻鏡で出てくる坂東の御家人でも、上総介、三浦(一門の和田も)、北条、畠山(元は秩父党)、千葉、土肥、梶原、などなどなど。

・平家:桓武平氏の中でも、伊勢を領土にした一族を伊勢平氏と呼び、さらに朝廷での隆盛を極めた清盛一族は「平家一門」と呼ばれる。

・御曹司、公達:名門・名士で独立していない部屋住みの貴族の子息を御曹司、皇族や貴族の子弟・子女を公達と呼ぶ。源平合戦頃では「平家の公達、源氏の御曹司」

・冠者:元服した若者。蒲(かば)冠者⇒現在の静岡県浜松市生まれの源範頼。

❏書き方

吾妻鏡は鎌倉幕府の公式記録で、事実を淡々と書いている印象でした。

清盛や、頼朝が死んだ場面の記述も割とあっさりです。

しかし戦の場面はなかなか諸行無常感があります。乱を起こした和田義盛が、かわいがっていた嫡男討ち死した時に「お前達の世のために乱を起こしたのに、お前が死んでしまうとは希望も無くなった」とに泣き崩れるとか、この章の著者(歴史書なので、複数で書いていますよね?)義盛さん好きなんだろうかと思えました。

❏天気や火事の記載

・日記調のため当日の天気も書かれているのがなんだか日常的です。

建久6年(1195年)3月12日の頼朝が東大寺供養に参列した日は

<十二日。丁酉(ひのととり)。朝、雨。晴る(※旧字体)。午以後、雨頻りに(しきりに)降る。又、地震。今日、東大寺供養なり。/巻第十五>

と始まります。雨→晴れ→雨→地震、ってなんか不吉な日だなあ。

正嘉二年(1258年)の暴風雨の被害も甚大のようです。

<防風激しく拭き、甚雨(じんう)沃る(いる)が如し。昏黒、天顔快晴(てんがんかいせい)。諸国の田園、悉く以て(ことごとくもって)損亡すと云々>

凄まじい暴風雨の様子が目に浮かぶようです(-_-;)

・火事も多い(-_-;)

建久二年(1191年)の鎌倉大失火では、御家人たちの屋敷、頼朝の御所や鶴岡八幡宮まで燃えてしまった。火事、想像するだに恐ろしい(-_-;)

この時代文官たちの家では、行事やしきたりの記録はとても大事でこれをなくすことは家を続けることも困難だったので、火からの防御はかなりやっていた。それでも気の毒だったのが三善康信。大切な書庫が火事になってしまって大事な資料をことごとくなくしてしまって自失呆然となり、その用紙を気の毒がった人々がお見舞いに訪れたのだそうだ。公式記録である「吾妻鏡」に「みんなでお見舞いに行きました」って書かれるほどショックだったんだな…(-_-;)大河ドラマで三善康信は小林隆さんが演じてるのですが、この”がっかりしている様子”がものすごく目に浮かびます。。

❏名前、名乗り、正式名称

現在での時代劇や小説では便宜的に「源頼朝」「畠山重忠」「大江広元」などと書かれますが、当時は役職名で呼ばれたり、仮名(けみょう)で呼ばれます。領地や役職が変われば苗字や呼び名も変わります。

吾妻鏡では頼朝をその都度「先の武衛(武衛は兵衛府の唐名)」「二品(にほん。従二位のこと)」「将軍家」などなど呼んでいます。

今年の大河ドラマ主人公北条義時も「江間小四郎」「相州」「奥州」(所領が、相模守から陸奥守に変わったっぽいですね)「右京兆(うけいちょう。右京権大夫の唐名。なんかかっこいい)」などなど。

呼び名がその時の役職により変わるのって、同年代の人でないと分からなさそうだな…。まあ現在でも、20年前の田中さんは”総務部係長”で、1年前の田中さんは”代表取締役社長”になったりするのでそんなもんか。

御家人たちもその都度その都度名前表記が違います。

この時代は官職や住んでいる場所や領地を苗字として名乗っているので、現在も残っている地名と合わせて考えると面白いですね。私は埼玉県出身ですが、現在の比企郡の広さ考えると、これだけの領土持っていたのかーー凄いーーと思うし、上総介が生き残っていたら今は(千葉県ではなく)上総県になっていたのかなとか、頼朝の蜂起が失敗したら”源頼朝”ではなく”鎌倉頼朝”として名が残ったのかな、とか。

鎌倉御家人正式名称だとこんなかんじになります。

※以下記載は、他の本やwikiから参照しています。

●坂東武士は、土地の名前を名字として名乗った。

・三浦介平義澄⇒三浦という土地の、副国司の、平義澄。

・畠山庄司平次郎重忠⇒畠山の庄の、庄司を務める、平重忠(次郎は仮名−けみょう−)。

●親子兄弟でも名字が違ったり、領地が変わったら名字も変わる。

三浦義昭⇒息子 杉本義宗⇒息子 和田義盛⇒息子 朝夷奈義秀(朝夷奈義秀は勇猛果敢で、和田義盛の側室になった巴御前の息子ではあるまいか、という伝説がある。史実ではないとは証明されているけど)

●仮名(けみょう)は、生まれた順番。

・畠山重忠⇒次郎。父 重能の次男。

・北条義時⇒小四郎。父は「北条四郎時政」で時政はその父親の四男。さらに義時は父時政の四男。⇒四男の四男なので「小四郎」になる。他に長男の長男で和田"小太郎"義盛など。

・那須与一⇒十男以降は、与や余をつける。そのため那須与一は父親から見て11番目の息子。

・三浦平六義村、梶原平三(へいざ)景時⇒平の六郎、平の三郎を縮めて「平六/平三」になる。

※大河ドラマでは梶原景時は「へいぞう」と呼ばれていますが、正しくは「へいざ」??

・大姫、乙姫⇒頼朝と政子の二人の娘だが、個人名ではなく、長女・次女を表す言葉。この二人は本名は記されていない。

❏人物

・頼朝:武将として強いという印象はありませんでしたが、冒頭の石橋山の合戦時で「場上から弓矢を放てば百発百中」のように書かれていたのがちょっと意外でした。流人生活20年で本当にそんなに強いの?ヨイショ記事ですか(笑)?

・大江広元:頼朝からも北条からの信頼されている文官の中原広元(大江広元。大江家から中原家に養子に出てたが、家名存続のために大江に戻った)。御家人と将軍との中継ぎをしたり、頼朝や北条姉弟への進言をしたり(文官だがなかなか過激)、京都にお使いに行ったりと、有能ななんでも屋さんのようだ。御家人同士の戦においては「命がけの中立」(組み込まれそうになったら死ぬ覚悟)を守り、そのため活躍期間も長く、吾妻鏡での登場回数トップじゃないだろうか。

・三浦義村:大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では、2万の軍を動員し戦経験もあり家柄も良い上総介(佐藤浩市さん)が「俺がついた方が勝つ」と言っていましたが、現実に「この人がいた側が勝つ」になっていたのは、三浦義村でしょう。御家人同士の争いになってからは主要な合戦や粛清ほぼほぼ参戦してすべて勝っている。裏切り陰謀何でもあり。しかも本人は政治的野心はなかったようで絶妙なバランス感覚です。しかしあまりにも一人だけ遣り手過ぎちゃって子孫の代には目をつけられてしまったが…

・北条政子:頼朝が行きていた頃は、一豪族だった北条家だったが、ライバルたちを蹴落として北条執権となったのは、北条政子の力が大きいですね。吾妻鏡は鎌倉幕府の公式記録なので、北条家には厳しくは書かれていませんが、ところどころどうも歯切れが悪いというかあっさりし過ぎの箇所があります。北条家が「反乱」といっているいくつかの戦いが、北条側からのいちゃもんだったんだろうなーーと考えてしまいますね(^_^;)。

❏坂東武士の無骨さと教養

・坂東武士同士の争いも記されています。互いの名誉や所領のため、日常の少しのすれ違いなどが、互いの一族郎党同士での争いごとになります。力同士の闘いだけでなく、公式の場で座る位置の上座下座や公式記録の名前の順番なども非常に重大ですね。自分のほうが下に記されていることに納得がいかないと幕府に対して抗議します。

考えてみれば吾妻鏡の時代はまだ平安時代から鎌倉時代初期。今昔物語の「芋粥の話」「源充(みなもとのみつる)、平良文(たいらのよしふみ)の決闘」みたいなことが日常茶飯事だったんですね。

・田舎モン扱いの坂東御家人だが、正式行事ではビシッと決めています。神社仏閣での公式常時、将軍家のお祝いごとなどなど、御家人の誰がなんの役割を果たし、誰が何を上納したか、御家人たちがどのような装いで参列したのかなどが記載されています。

・頼朝が鎌倉を訪れた西行法師を歓待したり、実朝が後鳥羽上皇からいただいた歌合の巻を大事にしたり、今で言うと、人気作家や歌手のような感じですね。

・吾妻鏡は全体的に坦々としていますが、その坦々とした語りの中にも哀愁を感じた描写があります。

健保五年(1217年)に、実朝が宋人の元で唐船を造らせた。将軍実朝や御家人たちの参列して進水式が行われるはずだった。しかし船の構造が由比ヶ浜の地形に合わずにどうやっても海に浮かべることができず、結局船はそのまま浜辺に打ち捨てられた。その後浜辺でいたずらに朽ち果てるのだった…。

風流人の実朝がワクワクしながら造らせたであろう船が海に浮かばずがっかりして帰った様子が想像できます。それにしても地形と合わないというのは実益と乖離した見かけ重視だったのでしょうか。さらに日記調の吾妻鏡で<彼の船、徒に砂頭に朽ち損ずると云々>のように、数年先のこと書かれていることも珍しいですね。この箇所を編纂した人は記録係よりも作家の感性を持っていたのかな。

・宝治元年(1247年)の宝治合戦で三浦一門とその下に集った武家や賛同する御家人たち500余名が永福寺で滅ぼされます。もともと広大な領土と一族を持っていた三浦一族で、そのなかでも遣り手の三浦義村によりさらに力を増した三浦一族は他の御家人たちから危険視ライバル視されて潰されることになりました。

ここの記述は「太平記」の北条高時が東勝寺で283人の御家人たちと共に大自害した場面を思い浮かべました。現在感覚だとよく死ねるな…(-_-;)と思いますが、この当時は人の世は浮き沈みも多く理不尽なことも多く、生も死も自分の意思を超えた神仏の力によって動かされている感覚があったのかなと思います。

❏幕府の政策、行事

吾妻鏡は鎌倉幕府の公式記録のため、幕府の取り決めや行事も記されています。

守護地頭(頼朝)、御成敗式目(北条泰時)など、歴史教科書で習う政策のできた背景がわかります。

さらに親王将軍時代になってからは大きな合戦は行われなくなったため、どこのお寺に寄進したとか、誰と誰がどんな行事に出たとか、このような寺を建立したとかの記録が増えます。

御家人同士が殺し合うことはなくなったけれど、神仏や上っ面の公式行事が増えていったかんじで、読んでる側はちょっとつまらない(-_-;)

❏欠落箇所

吾妻鏡には年単位での欠落箇所があります。その年にけっこう大きな事件が起きているんだが、事故や火事などで紛失したのか、どこかに貸したら返ってこなくなったか、なんかまずい事(頼朝や北条家にとって)が書いてあってこっそり捨てたのか…(-_-;)

・寿永二年(1182年)治承・寿永の乱の年。平家軍と木曽義仲軍の戦いが起き、鎌倉では有力御家人だった上総介広常が粛清された。

・建久七年(1196年)〜十年 頼朝の朝廷との調停役だった九条兼実失脚により、朝廷との関係が悪くなった時期。後鳥羽天皇が退位して院政を敷く。

Posted by ブクログ

いつかは読みたいと思いながら、その根性も力量もないまま手付かずだった。こちらは現代語訳、書き下し文、解説などついていて、初心者にもずいぶんと敷居が低い。

しかしなあ、この時代、よく人が死ぬなあ。それも、兄弟で対決したり、一族をことごとく殺したり、血生臭いったらない。

政子強いなあ。

こういう歴史の上に、今日の自分たちはいるのだなあ。