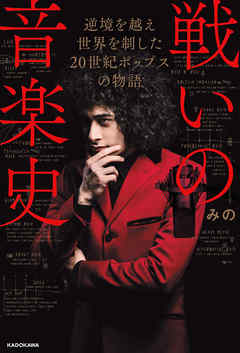

あらすじ

【村上隆氏、激賞】

「みの批評は脳内シナプスが繋がる快感スイッチです。」

******

YouTube「みのミュージック」で独自の音楽批評をおこない、多くの大人たちを魅了する著者。

本書は、20世紀ポップスの歴史にフォーカスし、世界そして日本の音楽がどのような発展を遂げてきたかを解説します。

アーティストというのは一見すると、あまり深く考えずノリで、自分たちの好きなことをやって、偶然スターになったと誤解されがちです。

しかし、20世紀のルーツミュージックからしっかりたどれば、彼らの活躍にれっきとした理由を感じ取ることができます。

経済変革、人種問題、紛争、技術革新、インターネット、産業構造の変化……、

社会の大きな流れと向き合い、「芸術」へと昇華させたことで、世界のリスナーたちを虜にしています。

地に足着けた、マーケティング術、リーダーシップ、リスク管理能力の高さも必見です。

あらゆる逆境を越えて世界を制した激熱エピソードの数々に、心が震えること間違いなし。

そんな思いを込めて、本書を『戦いの音楽史』と名づけました。

私たちは音楽に対して、好きなジャンルやアーティスト以外は食わず(聴かず)嫌いな一面を持っています。

「音楽を知る」というのは、誰かと出会って親交を深めていく過程と似ています。名前、出自、性格、などを知るうちに自分との共通点を見つけ、親近感がわいてくる――。

音楽も歴史背景を知ることで、いままで触れてこなかったジャンルも、意外な面白さや奥深さに気づく可能性があるのです。

さあ新しい音楽との出合いをもとめて、本書を手に取り、みのと一緒にタイムスリップしましょう。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

Jポップの定義、自分の音楽の趣向のルーツを知りたくて読んでみた

この本1冊では気になっていたことは分からなかったけど、音楽に無知な立場の自分にも近代音楽のルーツをなんとなく知ることができた

4.50年代の音楽が現在でも聞けることに感動した

激動の時代で自分の思想を啓蒙してきた音楽家ととに、それを形に残してきた人にも尊敬

こういう本他にもあったら読んでみたいけどあんまり無さそうでかなしい

Posted by ブクログ

今までふわっとしかイメージできていなかった音楽のジャンルと歴史について、その概要とその音楽の特徴、生まれたわけなどを知ることができた。

これからの音楽体験が楽しみになる一冊だった。

Posted by ブクログ

ロック・ポップス史入門としてオススメ。同時代の日本シーンとの比較が勉強になります。GSは早かったけどシンガーソングライターじゃなかった辺りがビートルズらと決定的に違うよね、みたいな。

Posted by ブクログ

音楽解説系YouTuberのみのさんはとにかく聞いてる曲の数や音楽の知識が半端ない。オレも昔はよく動画拝見してたけど、今年に入ってからは関ジャムには出るわ、AppleMusicでDJ始めるわと活躍ぶりがスゴい。

この本はブルースからロック、ヒップホップに繋がる歴史が簡潔にしかし要点を抑えて解説されていて、とてもわかりやすい。

なにより後書きの内容が素晴らしかった。

Posted by ブクログ

音楽史のことを知っていきたいという私にはピッタリの内容でした。

みのさんのYou Tubeは見ていますが、その内容が一冊にまとまっているので個人的にはとても助かります。

ブルースから始まってロック、ボップがどのように変化していったのか、その音楽があったときの時代背景まで分かりやすく簡潔に書かれています。

ロック、ボップに限らず、音楽は過去の音楽からの影響が何かしら詰まっているものだと思います。

そのルートをザックリひとまとめになっているので、ロック、ボップの音楽史、ルートを知りたい人にはおすすめです。

Posted by ブクログ

YouTubeチャンネル「みのミュージック」で幅広い音楽知識、アート、社会情勢、テクノロジーの発展から独自の音楽評論を展開し、さらに自らアーティストとして活躍しているみのさんの初書籍!20世紀初頭のブルース、ゴスペル、フォーク、カントリーから90年代のグランジ、ブリットポップまでザクッとコンパクトに解説した内容。巻頭のツリー図やページ下段の重要アーティスト解説も情報の整理や補完にとても役に立ちます!

特に1.英米ロック史の流れとの対比での邦楽ロック史解説、2.現代ポップスでは外せないヒップホップの70年代から80年代の歴史解説の2点は今まであまり無かったポイントで楽しめました!

自分の好きなアーティストのバックボーンの理解やその周辺の掘り下げのため、読んだ後いろいろ聴きたくなる本です❗️YouTube動画もお勧めです‼️

Posted by ブクログ

友達にオススメされて読んでみたけど速攻で読破するほど面白かった。みのミュージックはYouTube でいつも見てたから音楽の歴史を楽しみながら読めました。 最初の音楽史の年表見てるだけでも楽しい!音楽も色んなインスピレーションの派生で繁栄したと思うと感慨深い、、!

読んだ後は暫くエルヴィスにハマりました。

Posted by ブクログ

音楽の歴史を分かりやすくも、面白いエピソードとともに説明されていて読みやすい。

音楽リストが各章ごとに設置されるとなお良い。そのほつが読みながら全部の曲を調べながら読む手間が省ける

Posted by ブクログ

たとえばイーグルスは、なぜHotel Californiaで「1969年以来ロックの精神は死んだ」と歌ったのか

音楽は、時代の影響を受ける

というより時代が生み出したものなんだな

面白かった

もっと2倍くらいの量にしたら良かったのに

Posted by ブクログ

ロックの歴史を、社会的背景を丁寧に取り上げながら語った歴史書。音楽と社会のムーブメントとのつながりがよく理解できます。

何より日本の音楽シーンを併せて紹介しているのが素晴らしい!歌謡秩序(専業作家が自作自演の良さを取り込んでしまう)の概念はとても興味深いです。

Posted by ブクログ

80年代まではよくまとまっている。90年代がまだ評価が定まっていない感を受ける。

アメリカの黒人奴隷が歌っていた労働歌のジャンルのひとつ「フィールド・ハラー」が、個人的な感情や欲求を表現するものへ変化してブルースと呼ばれるようになった。一方、奴隷制が廃止されて黒人たちの教会がつくられると、 1920年代にゴスペルが誕生した。 1920年代以降、ブルースのミュージシャンたちがレコードを発売し始めたが、レイス・ミュージックとして差別された。 1941年にテレビ放送が開始されると、ラジオの空いたチャンネル枠で黒人音楽の番組が作られるようになり、 1949年に黒人音楽のヒットチャートができて、リズム&ブルースと改名された。 1950年代には、ゴスペルの歌詞の内容が世俗的なものに変えられたソウルが誕生。 1960年代半ばに、リズムをより強調したファンクが生まれ、 1970年代後半には4つ打ちリズムのディスコが爆発的なブームになった。また、ドラムのリズムだけになる部分をリプレイして再構築するブレイクビーツを特徴とするヒップホップが登場した。

アパラチア山脈地方に入植したヨーロッパからの移民が楽しんでいた音楽は、 1930年代にヒルビリー、1940年代にカントリーと呼ばれるようになった。

1940年代、ブルースにエレキギターを持ち込んでバンドスタイルに発展させたものがロックの源流の一つとなった。 1950年代初めにエルビス・プレスリーが登場し、白人のリスナーに向けて白人たちが好みそうな黒人のR&Bをかけるラジオ番組のタイトルにロックンロールという言葉が用いられ、ジャンル名として定着した。しかし、 1950年代の末に担い手のスターたちが相次いでいなくなって下火となった。

1962年にビートルズがデビューし、それ以降、メンバーが書いた曲を自ら歌うスタイルが主流になった。 1964年にビートルズがアメリカに進出すると、ローリングストーンズなどの多くのバンドがそれに続き、ブリティッシュ・インベージョンと呼ばれる現象となった。一方、社会の不公平や不正といった社会問題を告発したり、抗議したりするプロテストソングとしてフォークがリバイバルし、ボブ・ディランやピート・シーガーが活躍した。アメリカでビートルズ旋風が巻き起こり、ボブ・ディランがロックに転向した1965年頃から、ロックがジャンルとして定着した。

1960年代終わりから1970年代の初めにかけて、イギリスでエリック・クラプトン(クリームを結成)、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジ(レッドツェッペリンを結成)が登場し、ハードロックの礎が築かれた。また、ロックにクラシックやジャズの要素を取り入れたプログレッシブ・ロックも展開され、キング・クリムゾンやピンク・フロイドによるコンセプトアルバムが作られた。

日本では、明治時代に外国曲の旋律を採用して日本的な内容の歌詞をつける翻訳唱歌が生まれた。また、西洋音楽を勉強した日本人の作曲家が作曲した唱歌が学校の授業で用いられた。大正時代に、明治以降の西洋音楽への傾倒の反省から、詩人や作曲家による新民謡運動が起こり、プロの民謡歌手が生まれてレコードが発売され、流行歌としての民謡のジャンルができた。 1930年代後半のNHKラジオの番組で「歌謡」の冠のついた番組が生まれ、歌謡曲という言葉が定着することになった。

1920年代からジャズバンドが活躍していたが、戦後になると、進駐軍キャンプやナイトクラブで日本人のジャズバンドが演奏するようになった。 1950年代半ば、ロックンロールとヒルビリーが融合したロカビリーがアメリカから入ってきて、カバー曲が歌われた。 1960年代にはベンチャーズが人気を博し、エレキギターのブームを起こした。 1966年にビートルズが来日すると、グループサウンズというバンド形態の音楽が流行した。

Posted by ブクログ

ユーチューバーが書いた至極真っ当な現代ポップス百年史であり、とくにJポップスに至るまでの日本史が簡潔にまとまっている。中高生の副読本として音楽の授業で使ってほしい。

【付記】吉田拓郎がANN最後の放送で自らの音楽をサウンドはR&Bであり歌詞はディランの影響を受けているけれど、一方で昭和歌謡が染み付いているという「矛盾」について語っていたが、日本の音楽家たちが洋楽を取り込んで「歌謡化」してきた歴史があることを理解していないんだな、ということがこの本のおかげで分かる。

Posted by ブクログ

YouTuber/クリエイターであるみのミュージック様が独自の視点で音楽の歴史ざっくり分かりやすく解説してくれる良書。

ロックの情報を中心に知りたかったので自分の中で情報の点と点が繋がる感覚が多くとても助かった。

背景を知ることで音楽そのものをより深く楽しめるよね

Posted by ブクログ

特定のジャンルに特化した音楽史やディスクガイドはよく見るが、こういう「20世紀の各年代に登場したポピュラー音楽」の概観って、そういえば確かに新鮮だな

私はロックについてはある程度詳しいつもりでいるけれど、ヒップホップはよく知らない。そういう立場から読むと、ロックについての記述はそりゃ知ってるよということばかりなわけで、じゃあこれくらいのことを知っておけばヒップホップの基礎中の基礎は押さえられるのだな、と新たなジャンルへの扉を開かせてくれる役割をこの本は担ってくれた。

注文をつけるなら、米の音楽と日本のポップス双方に影響を与えている(はず)のラテン音楽について、私も学びたいので書いてくれたら嬉しいなぁと思ったりします。

Posted by ブクログ

みのさんはYouTubeで繰り返し日本のポップスを通史で語る必要があると言っている。この本を読むとその真意がわかると思う。文化を点でなく線と帯で捉えることの重要性がよくわかった。洋楽の歴史に同時代の日本の音楽をシンクロさせる意識が読み取れた。みのさんの研究の進展が日本のポップスのゲームチェンジャーになるんじゃないだろうか。そんな気さえした。

Posted by ブクログ

YouTubeでも音楽批評をして自身も音楽活動をしているみのによる20世紀ポップスの音楽史について。

洋邦問わず幅広く網羅してるのは面白いものの、自分が影響を受けたBOφWYやTKサウンドについてはほとんど触れられておらず残念。

Posted by ブクログ

現代の音楽を歴史的観点から西洋〜日本までをさらった内容。

音楽史の入門として読みやすい。

本書の分量に対し扱っている歴史が広いのでどの分野も触りを取り上げている感じなので、自分の好きなジャンルに対しての取り上げが少ないと感じるかも知れない。

作者の聞いてきた音楽の量もすごいなと思う。

現在はサブスク、CD、レコード、カセットテープと音楽を聞くフォーマットは様々あるので自分の好きなように楽しんで音楽を聴きたいという気持ちを改めて感じることができた。

Posted by ブクログ

4.0概略ではあるが、よく書けています。すごい知識量と分析力だと思う。浅いと書いている人もいるが、これだけ知っていれば天晴れと言うしかない。音楽の聞こえ方が変わる本。聴いてみよう思う音がたくさんある。

Posted by ブクログ

YouTube「みのミュージック」のみのさんが20世紀の世界(+日本)ポップスの歴史を解説した一冊。1940年代~2000年代まで、アメリカを中心にしたロック・ポップス・ヒップホップの歴史が超コンパクトにまとまっており、黒人差別やドラッグ・暴動など、歴史の裏側に隠された背景を交えて語られているので、あまり音楽に詳しくない方も楽しめると思う。全部通してみるとボブディラン~プレスリー~ビートルズ~ブリットポップ~ニルヴァーナまでが一本の糸でつながっているのがわかる。

Posted by ブクログ

100年をこの一冊でまとめるのだから、かなり色々と端折っているのは間違いない。でも、ざっくりは流れが理解できるし、何より古い音楽も聴いてみようという気が起こる。

ヴァン・ヘイレンのリスクマネジメントの話と、グレイトフルデットのマーケティングの妙が面白いエピソードであった。

ただ、90年代で終わってしまっているので、2000年以降も紹介されていると良かったなと思った。もう2021年なのだから。

Posted by ブクログ

ブルース、ロック、ジャズ、ポップス等のポピュラー音楽の歴史をその生い立ちから、どのように人々に普及していったのかの概略を、当時の社会情勢を交えながら、解説した本。

多くのジャンルの音楽の歴史がコンパクトにまとまっていて読みやすい。

著者自身はユーチューバーで、かつミュージシャンでもある。

著者の「はじめに」にも書いてあったが、音楽に対しての知識があると、その音楽についての理解がより深まるし、そこから派生してその音楽のルーツになる音楽や、その音楽に影響された音楽等にも興味が出るようになるので、音楽に対しての幅がとても広がることから、単に音楽を「聞く」のではなく、本書のような本から知識を得て音楽を「聴く」スタイルにしていった方が、より音楽を楽しめると思う。

ただ、ちょっと「?」に思ったのは、ハードロックの項でディープ・パープルについての掘り下げが浅い事。

特に彼らの熱心なファンではないが、DPからは止めたメンバーがまたそれぞれのバンドを作り、そしてそのそれぞれも人気を博し、それが後のヘビメタ隆盛にも一役買っていると認識しているので、ちょっとDPの扱いが軽いんじゃないかな~と感じた。

前に紹介した、音楽業界の金事情を経済学の観点から考察した「経済はロックに学べ」と併せて読むとポピュラー音楽全体についての深堀が出来てお勧めです。

Posted by ブクログ

何事も、背景を深掘りすれば楽しい。それは音楽も一緒。

この本は20世紀のポピュラー音楽史をまとめたもの。三角貿易でアメリカに連れてこられた黒人が労働歌を歌い出したところから解説は始まる。

よく名前は聞くけど何がすごいの?っていうアーティストや、どういう特徴があるの?っていうジャンルを、音楽の専門用語とかよくわからない素人でもわかる文章で解説してくれている。詳しい方には物足りないかもしれないが、この本を読んで、未知の音楽ジャンルに目を向けてくれたら嬉しいという著者の想いが伝わる。

あとは日本の音楽史もコラムという形ではあるが、年代ごとに解説しているのが嬉しい。日本の音楽史ってそういえば気にしたことがなかったので、これからそういう本も読んでいきたい。

ポップスの歴史をざっくり知りたいって人がいたら、問答無用にこの本押し付けるレベルでわかりやすい。おすすめ。

Posted by ブクログ

ミノタウロスのみの氏によるポピュラーミュージック史。日本でいう洋楽、アメリカとイギリスを中心としたポピュラーミュージックの歴史が、時代背景、ジャンル名、代表的ミュージシャンを元に述べられている。

各章では日本の状況も語られていて大きな流れをつかむことができ、氏の若さを考えると、よく調べてまとめたなと思う。

印象に残ったエピソードは、ストーンズとビートルズのどっちが優等生だったのか、セックスピストルズのツアーの最後のセリフ、ヴァンヘイレンのM&Mチョコの話。

Posted by ブクログ

YouTubeチャンネルをちょこちょこみてて、興味あったので購入。途中離脱したりしてたので全部読むのに足かけ1年くらいかかりました。

ただ運良くヒットしたわけじゃなくて、こういう世の中の流れがあったからこのアーティストがヒットしたとか、こういう音楽が好まれたっていう時代の流れはあるんだな〜と思った。

こんだけの知識を集めたみのさんがすごい。