あらすじ

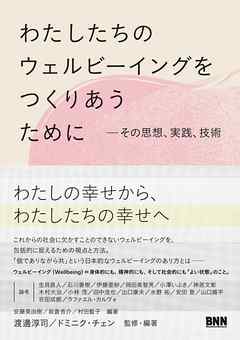

「ウェルビーイング(Wellbeing)」とは、身体的にも、精神的にも、そして社会的にも「よい状態」のこと。心身ともに満たされた状態であることを指す言葉です。情報技術が私たちの暮らしを便利にする一方で、利用者の心の状態への負の影響も指摘されている現在、ウェルビーイングに対する注目が高まっています。

本書は、ウェルビーイングとは何なのか、そしてそれをどのようにつくりあうことができるのかについて解説した書籍です。わかりあえなさのヴェールに包まれた他者同士が、根源的な関係性を築き上げ、共に生きていくための思想、実践、技術を照らし出します。

ユーザーに愛されるプロダクトやサービスの設計を目指すデザイナー、エンジニア、ビジネスパーソン、また、組織環境を良くしたい人事・総務担当者などにおすすめの一冊です。

「わたし」のウェルビーイングから、「わたしたちの」ウェルビーイングへ。「個でありながら共」という日本的なウェルビーイングのあり方を探求します。

論考:

伊藤亜紗/生貝直人/石川善樹/岡田美智男/小澤いぶき/神居文彰/木村大治/小林 茂/田中浩也/出口康夫/水野 祐/安田 登/山口揚平/吉田成朗/ラファエル・カルヴォ

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

日本の子どもたちの精神的ウェルビーイングがまずい!ということで、ウェルビーイングについて色々と調べる中で出会いました。各章の切り口が大変興味深かったです。

「絆」の息苦しさは、職業柄なかなか人に明かせずに苦しんでいた部分で少し胸が軽くなりました。

途中で出てきた「ウェルビーイング向上のために他者が介入する際の6つの留意点」は、学校教育における教師の関わりの留意点とほぼイコールだと思います。

Posted by ブクログ

東アジアに住むわたしたちのウェルビーイングは、個人としてだけでなく私達としてのウェルビーイングもあるよねという本。

ウェルビーイングを考えるにあたり、医療の面からだけでは足りないだろうなと感じていた。この本、執筆者が様々な領域から多彩な方々が書かれていてとても読んでいて楽しい。身近でもこうやってごちゃ混ぜでワイワイ考える機会があるといいなあ。

Posted by ブクログ

わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために

最近、仕事でウェルビーイングに関連する講師を行うことになったため、手に取ったが、どちらかというとウェルビーイングを通じて日本文化やコミュニティ論を掘り下げている印象であった。

ウェルビーイングにとって、他者との関係性が重要であるという前提のもと、西洋的な個人をベースとしたウェルビーイングではなく、他者との関係性やコミュニティを基盤とした東洋的な枠組みでウェルビーイングをとらえ直そうということが、本書の問題提起である。

そうした問題提起から、多くの人々と〇〇×ウェルビーイングというテーマでコラムのような文章が集合している。

前半に語られているウェルビーイングを促進するコミュニティの特徴も興味深い。左記のコミュニティの特徴は、存在論的安心、公共性、社会創造と書かれている。存在論的安心とは、社会学者・アンソニー・ギデンズが提唱した概念で、近代以降の社会は共同体的なつながりよりも機能的・経済的な価値を重視し、流動性が高まった「液状化」社会であるために、そんな社会状況が存在論的な不安を引き起こしやすいという前提のもと、その存在論的不安に対置するものである。カント的でもあるが、人を道具として扱うのではなく、その人の存在自身を目的とするコミュニティの在り方が、ウェルビーイング・コミュニティの第一の原則である。そして、そのような存在論的安心を与える公共の場があるということが第二の原則。そして、そのような存在論的安心と公共性をベストミックスした先に、自律性のあるコミュニティを自ら作り出すという社会創造がある。社会創造により、自己効力感や達成感を得る体験を増やすことで、ウェルビーイングにつながるのである。

このようなコミュニティとウェルビーイングの関係性を考えるに、個人的には「ギブの快」というものがあると感じた。資本主義社会では、利益を最大化するためには、売上-費用を最大化する必要がある。より高く売るか、より安く仕入れるかがポイントとなり、無償で何かを与えるということは利益の最大化の対極に位置づけられるであろう。しかしながら、ウェルビーイングを考えたときに、何かを与えることで得られる幸福や自己効力感というものを無視できない。社会に積極的に身を投じ、1人1人が高いコミットメントをもって、コミュニティに所属することが幸福であるのならば、資本主義とは矛盾するが、各々の「ギブの快」に向き合うべきであろう。

今回のコラムで個人的な好みであったものを取り上げると、山口揚平氏の「お金から食卓へ 貨幣とつながりの現在地」である。それぞれ、要旨と感想と後述する。

〇お金から食卓へ 貨幣とつながりの現在地

本コラムでは、貨幣のもつ文脈棄損という大きな問題を取り扱っている。貨幣は、信用の外部化であると社会的には定義されているが、一度貨幣により交換の俎上に乗せてしまうと、それまでの文脈が無化されてしまう。うまい棒を10円で買う時に、生産者がうまい棒にかけた想いと、消費者がうまい棒を買うに至ったストーリーは、資本主義的な観点だけでみると、全く無化される。しかしながら、人間とのつながりを生むのは文脈である。友人の友人、同じ場にいたことなど、人との出会いは大きなコンテキストの中で、語られることが多い。そして、出会った人とは、その後もコンテキストを紡ぐことで、お互いの信頼関係も増していく。貨幣は、この文脈を棄損することで、根本的な意味での孤独化を招く存在でもある。なぜ、貨幣が文脈棄損の効果があるかといえば、それが数字というレイヤーの低いコミュニケーションツールを使っているからという説明もできる。コミュニケーションメディアを考えたとき、数字は最も明白で、それまでの関係性を全く必要としないメディアである。ゆえに、ビジネスでは最も使われるのであるが、人間関係で使う場合、軽薄な印象を持たれることが多い。○○先輩を尊敬しているという時に、○○先輩には今まで累積12万3,450円おごってもらったので、その分尊敬していますとい後輩はいない。コミュニケーションのレイヤーにおいて数字の次に、高いのが言語である。言語は、同一言語話者では一般的だが、地域差があり、地域性というコンテキストを必要とする。そして、最も難しいコミュニケーションレイヤーが概念である。概念で通じ合うということはかなりハイレベルであるが、企業におけるカルチャーフィットという場合、これは企業理念や企業の存在意義という概念を通じて人々が通じ合っているとも言えるように、言葉を必要としない高度なコミュニケーションである。プレゼンをする場合、基本的には商品コンセプトのような概念を説明することが多い。その場合、まずは概念を言語で分解し、そして言語を数字で分解する。数字と言語によって、人々に概念を伝えるという一連の流れを想像すれば、コミュニケーションレイヤーを理解するのはたやすいであろう。

さて、こうして、数字(=貨幣)コミュニケーションに傾倒していくにつれて、他者との関係性は希薄化していく。そして、数字のみのコミュニケーションを続けた結果、人々は孤独化するのである。この様は、チャールズ・ディッケンズの『クリスマス・キャロル』を読んだ方が理解が簡単かもしれない。

では、そうした貨幣により文脈棄損に対抗するのが何かといえば、人格をそのまま受け入れるコミュニティの存在であり、シェアや貸し借りなど、信用を中心とした経済システムがまさしくそれである。コミュニティはし3種類あり、セーフティネット/インセンティブ/価値観のコミュニティである。セーフティネットは家族や夫婦、インセンティブは企業のような社会貢献や経済を目的とするもの、スケールメリットが働くために集まるもの、そしてもうひとつが価値観の共有。趣味などのコミュニティである。ここで、話題になっているのは、セーフティネットのコミュニティである。自分自身にとって、セーフティネットを多く作ることが、貨幣経済に対抗する手段であり、セーフティネットは人格をホールネス(全体として)でとらえるものであるために、多くのセーフティネットに属することで、その人個人の人格も多層的となる。そうした多層的な交流を通じた先に、自分自身のアイデンティティが社会に溶け込む感覚があり、自他の輪郭が淡くなっていく。この段階までくれば、コミュニティ的な人格の一種の完成形に近づいてきていると言える。

この文章の率直な感想として、非常に耳が痛い話であり、自分自身が感じていた問題意識と大きくリンクするものがあると感じた。問題意識とは、保険の存在意義である。保険の起源は、中世の職能団体のギルドであり、その出自はまさしくコミュニティにある。しかし、現代における保険とは、まさしく貨幣による数値化できる世界でしかない。個人的に、企業の福利厚生保険を専門としていることもあり、企業のコミュニティ性やセーフティネットとしての側面を重要視しているが、一方で本文にも合った通り、貨幣は関係性の終了をも意味する。例えば、自動車事故にあったときに、保険会社や、場合によっては裁判所が調停することで、賠償金を支払い、決着するのだが、この動作はまさしく関係性の終了を目的とするものである。保険は、その保険会社の契約者という内向きのコミュニティに対してはセーフティネットとなるが、他保険会社との関係性においては、専ら関係性の終了を業務としている。また、本来のコミュニティとは、やはり金銭を介さない集団であり、保険契約を通じて、保険金をお支払いすることが、そのコミュニティの文脈を棄損する効果があることは認めざるを得ない。しかしながら、文脈だけでは飯は食えないとも思う。今、私は団体就業不能保険というものを扱っており、従業員がけがや病気で働けなくなった場合のリスクを企業側が設定するという制度の導入を推し進めている。本来のコミュニティの在り方であれば、けがや病気で働けなくなった従業員については、他の従業員の家に間借りさせたり、食事をシェアすることでまかなうのであろうが、やはりそうした対応にも限界があるとも思う。

Posted by ブクログ

わたしではなく、あいだの関係や、わたしを超越したわたしたちのウェルビーングを考える。それは日本的なウェルビーング、「和」としても見れる。

わたしではなく、わたしたち。弱さを引き出したり失敗を認める環境を作ったり、ネットワークをつくったり、目指すためのさまざまなアプローチは参考になる。特に弱いロボットは示唆がある

Posted by ブクログ

ウェルビーイングはすでに使われて久しい概念だが、あくまで個人差がありながら、その個人のためにどういう働きかけが必要かというところに重点が置かれてきた。一方で、アジアの儒教的な、禅の概念、神道の概念などからすれば、個人の幸せ=すべてではないということから、他人との関わり合い、つまりわたしたちが享受する個人としてのウェルビーイングに焦点を当てている点が新しいと言えよう。個人の努力で成功を掴むイメージしかない欧米に対して、中国や日本では福という単語を使う通りラッキーなもの、つまりは行いが良かったから引き寄せられたものと捉える。ウェルビーイングを身体的にも精神的にも、そして社会的にもよい状態を指すという定義で見たら、より深く人間を理解することができる。子どもが絵を描くのが好きだったとして、その子どもに絵を描いたらご褒美をあげるというと、途端に絵を描くことをやめてしまうという。つまり、何かの報酬を見合いにした段階で、目的から手段に変わってしまうのでゾーンに入って、ただその行為の為だけに集中するというウェルビーイングな状態ではなくなってしまう。会社でもそういう側面があるはずで、自分自身が報酬の為だけにやっているわけでもない部分が大きいのが日本企業の特徴で、ジョブディスクリプションに入っていないことでも、社会的な意義や会社全体に意義があれば喜んで時間を使うはずだ。

よって、社会に目を向けてみると、シェアなどを前提としたコミュニティを中心とした一つの生活圏ができ、その中でお互いを助け合いながらウェルビーイングを保つ仕組みができていきそうだとしている。確かに、能や日本の芸能は、ある種ひとりでは完成しない、他人との関わり合いで作品を作っていくものが多い。ウェルビーイングを相対的にロジックとして捉えること、私にとってのウェルビーイングとは何かをワークショップ的に考えることでより可視化できるのは間違いなさそうだ。

Posted by ブクログ

社会的動物らしくしようよってことかな

徒党を組んでも幸せになれないじゃないか!なら私個人が!ってなってしまう原因(資本主義システムと経済停滞、ICTの盲目的利用など)にもメスを入れる必要がある気がする。「わたしたち」でいたとして、それでも旨みが回ってこない層へのケアをもう少し考えてみたいと思った。

まあ何にせよウェルビーイングがバズワード化し、それ自体が注意経済・資本主義に組み込まれないことを願うばかりです。

Posted by ブクログ

近年、社会的な注目を集めつつある”ウェルビーイング”。この概念の発祥地である西欧の個人偏重型とも異なり、個人間の関係性を重視するような日本特有の”ウェルビーイング”について考察しつつ、その実践をさまざまな観点からの考察をもとにまとめた多面的な論考集が本書である。

実践のためのアプローチは、IT・情報技術、人と人とのつながり、法律・社会制度など多岐にわたっており、特にIT・情報技術を用いていかに人々に対して自己効力感などを自然に与えるか、というような介入の研究アプローチは、自身が知らないものもあり、面白く感じた。

また、ラストは実際に著者らが行なっている”ウェルビーイング”を考え、そのためにアクションを起こすためのワークショップの方法論やワークシートが取りまとめられており、こちらも”ウェルビーイング”を市民社会で実践するための一手法として有意義であるように思う。

Posted by ブクログ

自分がウェルビーイング(幸福感)を感じる瞬間を3つあげよ!

と冒頭にあって、私は、

①風呂上がりに、アイスを食べながら扇風機にあたっているとき

②ゴルフでナイスショットがでたとき

③読書について仲間と見解を深めているとき

とあげました。

仕事がでてこない・・・。仕事は自分的には超やりがいのある、最高の仕事だと思っています。ですが当たり前すぎちゃって浮かばなかったのか、”瞬間”というキーワードに引っ張られて浮かばかなったのか・・・。何故だ!!!

さておき、上げた3つは、「個人」、「個人」、「仲間」の組み合わせ。

仲間が幸せであればその組織が幸せになるし、その組織が幸せであれば、自分自身も幸せになる。

つまりは、目の前の人を全力で幸せにすることができれば、自分自身が幸せになる、ということ。

アドラーがいうところの「貢献」にも繋がりますね。

↓備忘録

ウェルビーイング・・・幸福感

フロー・・・チクセントミハイ、何かに熱中するあまり忘我の感覚となること。能力に対して、レベルが釣り合っているとでやすい

情報技術により幸せから遠ざけられている。人間を幸せにする、を意識せずに設計された結果

インターネットにより、何でも手に入る状態は、必ずしも幸せには結びつかない

注意経済(アテンション・エコノミー)。ユーザーの注意をひきつけ、表示回数と滞在時間をいかに伸ばすかがKPI

ユーザーが無自覚で自らの嗜好性のなかに閉じこもってしまう、フィルターバブル

FBによるフィルターバブル。SNSに没頭する若者は幸福度が低下している

盛る文化により、他人より自分は幸せではない、と思ってしまう

☆情動伝染、友人が幸福かどうか、幸福な人が近くに住んでいるか。

ネガティブな感情も伝染する

ウェルビーイングには、自律性が必要。自らの意志で行動すること。

LINEやメッセンジャーは、「使っている」と思っていたので、「使われている」。

自覚的に使いこなすことが必要。組織も一緒

ウェルビーイングに配慮しない企業や自治体など考えられない社会がくる

悲しいから泣くのではなく、涙を流すことで悲しくなる

笑顔はポジティブな感情を作り出す

弱いロボット、人から助けてもらえるとうれしいが、誰かの手助けになることも嬉しい

「自分で、自分で!」と言いつつ、まわりに支えられてきたことを、自らの身体が知っている。強さをアピールするだけでなく、もっと周囲に委ねた、ちょっとだけ降りた生き方もいい

子供など、みんな心配しすぎて、失敗しないようにしている。そうすると成功体験がないので、またやろう、という気にならない。

ティール組織、ホールネスという考え方。人格すべてを受け入れよう、昔は個人を機能と捉えていたが、オンオフ全てを受け入れる

サービスや製品、ユーザーの自律性が大事。幸福感を生む

☆祈り、は重要な宗教的振る舞い。動作としての祈りがウェルビーイングに重要。祈りを自分が一歩踏み出すためのスタート地点をする。

ものさしとしてのウェルビーイング。効率性や経済性で解決できる問題は少なくなっている

☆自分や他の参加者のウェルビーイングを知り、協働しながら問題解決を図る