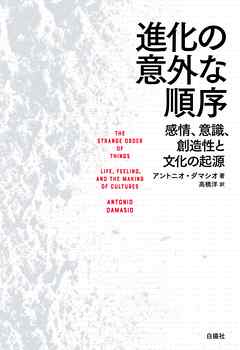

あらすじ

太古の単細胞生物から、神経系の構築、感情や意識の出現、そして創造性へ――

「ソマティック・マーカー仮説」をはじめ、脳と心の理解を主導してきた世界的神経科学者が、その理論をさらに深化させ、文化の誕生に至る進化を読み解く独創的な論考。

創造的な知性を生み出した進化の意外な順序とは?

ホメオスタシスなどの生命活動や感情が果たす役割は?

芸術やAIにまで視野を広げ、斬新な視点から生命と文化の関係を考察するダマシオの集大成的な最新作。世界21カ国で刊行!

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

神経科学が専門

本書では細胞生物学から脳科学、文化、社会に至るまでを扱う

■第二 文化的な心の構築

5章 心の起源

人間の心の誕生には神経系と身体の連携が必要であること、また、心は独立した生物ではなく、社会的環境の一部をなす生物に生じたことを念頭に置く必要がある。

p91

感情と主観性は太古の時代から存在する能力であり、その出現は、脊椎動物や、まして人間が備える高度な大脳皮質には依存していなかった。

Posted by ブクログ

本書はアントニオ・ダマシオの新作である。

ダマシオは、「なぜ、そしていかに情動が生じるのか?私たちはどのようにそれを感じ、感情をもとに自己を築き上げるのか?感情はいかに最善の意図を支援したり阻害したりするのか?なぜ、そしていかに脳は身体と相互作用し、その機能を支援するのか?」という問いの答えを求めて、「多大な時間を費やしてきた」という。そして、「今や、以上の問いをめぐる新たな事実や解釈を手にした」と言う。本書は、その内容を解説するものである。すでに御年75歳となる。これまでの研究や思索の集大成を意識して書かれたものだと言える。

正直に言うと、その内容をきちんと理解できたかという、できていませんと言わざるをえない。鍵となる情動や感情についてのダマシオのこれまでの研究の背景を理解していないということもあるだろうし、全体を通して重要となるホメオスタシスという概念についての理解も生半可なレベルでとどまっているし、ヴェイレンスやアフェクトといった新しい概念になるとその理解はかなり怪しくなる。また本書のスコープが、心や意識の問題に関連して、生命の起源まで遡及して考察し、かつ神経系に関しても脳だけでなく腸管神経系まで含む身体の神経系の構造までその議論を敷衍し、さらにそこから、社会、文化まで射程に据えて、とにかくとても広い。一方、多くの論説が仮説なのか結論なのかわからないような文体にも理解を妨げている理由があるだろう。翻訳者が、「本書は気軽に読めるたぐいの本ではない。そもそも英文そのものが読みやすいとはとても言えず、また、生物学的な知見をベースにしているとはいえ、ときに観念的かつ晦渋な記述に陥る傾向が見られることは否定できない」とまで言うのだから、その通りなのだろう。

しかしながら、この分野の第一人者である著者の集大成である本書が言わんとすることを何とか理解しようとする試みはきっと大いなる謎の少しでも正確な理解に役に立つことだろう。

本書のタイトルの「意外な順序(Strange Order)」とは、心や文化がバクテリアのような単細胞生物が備えていた簡素な装置にその起源を持つ、という知見のことである。翻訳者の力を借りるとその順序は次のようになる。

■ホメオスタシス

→■全身体システム

→■全身体システムの内分泌系、免疫系、循環系、神経系への分化

→■神経系によるイメージ(表象)形成能力の獲得

→■感情

→■主観性

→■意識

→■文化

何が、意外なのかこれからだとわからないかもしれないが、ダマシオ自身によると、この意外な順序は、二つの事実に基づいているという。

「本書のタイトル『進化の意外な順序』は、次の二つの事実に基づく。一つは、早くも一億年前には、数種の昆虫が、人間の社会と比べても文化的と呼べるような行動、実践、道具を発達させていたという事実である。もう一つは、さらに時をさかのぼった数十億年前には、単細胞生物でさえ、人間sの社会文化的な行動に概略が一致するような社会的行動を見せていたという事実である」

「本書で取り上げた社会的特徴は、生命の歴史の初期の頃にすでに出現し、生物圏において豊かに存在していたのえあり、そのために人類の登場を待つ必要はなかった。この順序が奇妙なもの、少なくとも意外なものであることに間違いはなかろう」

「この意外な出現順序は、ホメオスタシスの底知れぬ力を明らかにする。ホメオスタシスの絶対的な規則は、生命活動の管理をめぐって生じる数々の問題に対する、利用可能な最善の行動ソリューションを試行錯誤で選択する」

すべての元となるのは、「ホメオスタシス」である。「感情とはホメオスタシスの心的な表現であり、感情の庇護のもとで作用するホメオスタシスは、初期の生物を、身体と神経系の並外れた協調関係へと導く機能的な糸と見なすことができる。この協調関係は意識の出現をもたらし、かくして生まれた感じる心は、人間性のもっとも顕著な現れである文化や文明をもたらした。このように感情は本書の中心的なテーマをなすが、その力はホメオスタシスに由来するのである」

どれほど「ホメオスタシス」が重要なのかは次の文章から読み取ることができる - 「ホメオスタシスは、生命の根幹にかかわる一連の基本的な作用を指し、初期の生化学によって生命が誕生した、生命の消失点をなす原書の時代から今日に至るまで続いてきた。それは思考も言葉もない強力な規制であり、大小あらゆる生物が、その力に依拠して他ならぬ生命の維持と繁栄を成就してきた」

本書の中で「ホメオスタシス」という言葉は何度も何度も繰り返し出てくることになるが、いくつか「ホメオスタシス」が何であるのかを表現したものをいくつか挙げてみることでこの重要な概念の理解の助けになるのではないだろうか。曰く、

・「ホメオスタシスは自然選択の背後にある価値基準であり、自然選択はもっとも革新的で効率的なホメオスタシスをコードする遺伝子と、それを持つ生物を選好する」

・「何があっても生存し未来に向かおうとする、思考や意思を欠いた欲求を実現するために必要な、連携しながら作用するもろもろのプロセスの集合を、ホメオスタシスと呼ぶ」

・「「ホメオスタシス」という用語は一般に、主観や熟慮なしに自動的に作用する非意識的な形態での生理的コントロールを意味する」

・「原初の生物で生じたホメオスタシスの規則のほうが遺伝物質より先にあったのであり、その逆ではない」

・「最近や植物や単純な動物に見られる自動的なホメオスタシスは、のちに感情や意識を備えることになる心の発達に先立つ。このような発達を通じて、心は既存のホメオスタシスメカニズムに意図的に介入する機会を手にし、さらにのちになるとホメオスタシスを社会的な領域へと拡張する創造的で知的な発明が可能になった」

・「神経系は、その生物全体のホメオスタシスに使える召使として働いてきた」

・「自然選択と遺伝がカギであるという答えはまったく正しいが、十分ではない。私たちは、選択的な圧力の一因として、有益に用いられたか否かにかかわらず、ホメオスタシスの規則の存在を考慮に入れる必要がある」

「思考や意思を欠いた欲求」という表現がホメオスタシスの本質をよく表現しているように思われる。

次にくる「神経系」については次のような記述がある。

・「神経系は、それのみによってではなく、それ以外の組織との連携を通して心を形成する」

・「身体と神経系の関係をめぐるストーリーは、書き換えられなければならない」

・「ホメオスタシスの規則を充足する機能が付加されてきた背景には、神経系の出現という重大なできごとが存在する。神経系は、ものごとの構造に関する「類似した」表象を立てるためのイメージングとマッピングに至る道を開いた」

・「神経系の個々の部位も、脳全体も心的現象の唯一の製造者でもなければ供給者でもないという考えだ。...とどのつまり脳と身体はともに、心の存在を可能にしている同じスープに浸されているのである」

また、これまでの著作でもその議論を深めてきた「感情」の分析についても大きな部分を占めている。「感情」が脳だけで生成されるものではなく、身体との相互作用によって生まれることは、これまでのダマシオの著作でも強調されていた点である。「感情」が持つ役割を語った文を挙げてみる。

・「感情は、脳が単独で作り出したものではなく、体内をめぐる化学物質と神経回路を介して相互作用する身体と脳の協調の産物である」

・「感情は、問題への対処を促す動機として、そしてその対処の成功、失敗を追跡する監視役として機能する」

・「感情はホメオスタシスの心的な代理である」

同じく「心」についても次のように説明される。

・「心は、生命の効率的な運営の支援を生体内で請け負う神経系の存在と、神経系と身体の頻繁なやりとりに依存する。身体がなければ、心は決して始まらない」

・「心の基本単位をなすのはイメージである。細かく言えば特定の事象のイメージ、特定の事象が実行することのイメージ、それが感じさせることに関するイメージ、それをどう考えるのかのイメージ、そしてこれらすべてを翻訳する言葉のイメージである」

・「イメージを形成する能力は、生物が周囲の世界、すなわち存在し得るあらゆる物体や他の生物が含まれる世界を表象する道を開いた。また、それと同様に重要なことに、自己の内部の世界を表象することを可能にした」

・「生物は、神経系を取り巻く世界の独自の内的な表象を形成することができるようになったのだ」

そして、感情や心が生まれてくる過程を次のようにまとめる。ここで重要なことは、心は身体があってこそ生まれてくるものだというダマシオが強くこだわるテーゼである。

「まず自然は、生体内の最古の構成要素、すなわち主に内臓や血液循環によって実行される代謝の化学作用と、それが生み出す動作に由来するイメージを用いて、徐々に感情を形成していった。次に、生体内のそれほど古くない構成要素、すなわち骨格やそれに付着した筋肉に由来するイメージを用いて、生命の外郭、つまり生命が宿る家の正確な表象を作り出した。やがてこれら二セットの表象が結び付けられることで、意識に至る道が開けた。そして最後に、自然は、それとイメージ形成装置とイメージに内在する力、すなわち何か他の物を表し、象徴化する力を用いて、言葉を発達させた」

また、記憶と心の機能については次のようにホメオスタシスが大きく絡むことを示す。

「私たちは自己の生の一部を、現在ではなく、予期される未来において生きているともいえよう。おそらくこれは、つねに現在の瞬間を超えて自己を未来に託し、次に何が来るのかを探索しているホメオスタシスの本質のもう一つの現れだともみなせる」

そして、アフェクトやヴェイレンスという概念につなげていくのである。

「アフェクトとはあらゆる感情のみならず、それらを生み出す(すなわち、その経験が感情になる行動を生み出す原因になる)状況や仕組みをも包み込む大きなテントを意味する」

「ヴェイレンスとは、経験の固有の質を意味し、快、不快、あるいはその中間段階として捉えられる」

「感情の経験は、生命活動の見通しを評価する自然なプロセスである。ヴェイレンスは、その瞬間における身体の状態の効率性を「判定」し、感情はその判定を身体の所有者に伝える」

ダマシオは、ここまでの準備を元に、よく知られた問題にも解を与えていく。

まずはチャーマーズが提起したハードプロブレムについて:

「チャーマーズの問いに対する答えは、「心的状態が何ものかとしてごく自然に感じられる理由は、感情によって評価された心的状態を持つことがその生物にとって有利に作用するからである」というものになる。感情によって評価されることを通じてのみ、心的状態はホメオスタシスにもっとも合った行動をその生物にとらせるよう導くことができるのである」

「ハードプロブレムは、心が有機的な組織から生じるのなら、心的状態として感じられる心的経験がいかにして生じるのかを説明することは極めて困難、もしくは不可能だという事実に関する問題である。視点と感情を織り交ぜることで心的経験が生じるというのが、それに対する私の答えだ」

次は、最近ユヴァル・ノア・ハラリが『ホモ・デウス』の中で提起したポストヒューマニズムの新しい人間観について:

「生物は人間を含め、アルゴリズムに従って構築され、それを使って遺伝装置を操作する。しかしアルゴリズム自体ではない」

「生命活動の基盤をなすのは、ある種の組織化された化学作用であり、熱力学の法則やホメオスタシスの規則に従う。人間の本性を説明する際には、素材を考慮に入れなければならない」

「感情とは、この作用の質と未来における生存可能性の反映なのである」

「自然な感情は進化の過程を経て生じ、幸いにもそれを持つことができた生物の生死の運命に寄与してきたがゆえに存在し続けているのである」

もちろん、ハラリもAIが意識を持つことを自明としていないのだが、「生物がアルゴリズムである」というテーゼに対して、反論しているのである。そこには重要な論点が含まれているように思われる。

終盤にきて、繰り返しになっているところも多いが、本書の考察のまとめとなっているものを抜きだしておきたい。

「高度な能力が意外な順序で出現した最も典型的な例は、感情や意識の誕生に見出すことができる。感情と呼ばれる洗練された心的現象が、人間に限られるとは言わないにしても、もっとも大きな進化を遂げた生物にのみ出現するという見方は、ばかげてはいないが、単純に正しくない。同じことは意識にも当てはまる。意識を特徴づける主観性は、自己の心的経験を所有し、それに個人的な視点を与える能力を指す。現在でも、主観性は高度な発達を遂げた人間以外の生物には生じないとする考えが流布している。さらには、感情や意識のような洗練されたプロセスは、最高度の進化を遂げた中枢神経系の構造、すなわち輝かしき大脳皮質の作用に身から生じると、間違って想定されている。...感情や主観が生じるかどうかは、それに先だって、中央処理装置を持つ神経系が出現するかどうかに依存すると考えられるが、その仕事をするのが大脳皮質でなければならないといういかなる理由もない。それどころか、大脳皮質の下に位置する脳幹や終脳の神経核は、感情、さらには意識を理解するうえで欠かせないクオリアを支える重要な構造として機能する。意識という点になると、ここまで取り上げてきた重要なプロセスのうちの二つ、すなわち仮想身体による視点の構築と経験の統合のプロセスのみが、主に大脳皮質に依存すると考えられる。さらに言えば、感情と主観性の出現は最近の出来事などではなく、ましてや人間だけに見られるものでもない」

ダマシオは、最後にまとめて次のように語っている。

「人間の本性の特異性は、次のような組み合わせに由来する。一方では、私たちの手では変えようのない生命現象(例えばニーズ、リスク、さらには痛み、快、欲望、性欲などの激しい衝動)は、知性を書き、自らが置かれた状況を十分に把握する能力を持たない先祖の動物に由来する。...他方では、人間は次第に拡張して言った認知能力のおかげで、自分が経験した快い感情や不快な感情を引き起こした状況を評価する能力を高め、遺伝子には記述されていない、前代未聞の多様かつ創造的な方法で目下の状況に対応できるようになった。それらの多様かつ創造的な方法は、文化的、歴史的、非遺伝子的な媒体によって、直接的な伝達が可能であり、遺伝子に適用されるものにも匹敵するほど強力な選択の力に服する」

「感じられることのない生命は、救済を必要としないだろう。感じられながら知性によって吟味されることのない生命は、救済し得ないだろう。感情は、無数の知性の船を出帆させ、その舵取りをしてきたのである」

こうして抜き出しを中心にまとめてみても、果たして自分がダマシオの言わんとしていることを少しでも理解することができたのか答えるのは難しい。しかしながら、その仕組みは精妙で複雑ではあるが、われわれがありありと感じとる感情や主観性がどうやって「ホメオスタシス」の規制の下に生まれてきたのかを、その理由と過程を垣間見ることができたように思う。そして、次世代にこの議論が引き継がれていくことを強く望むのである。