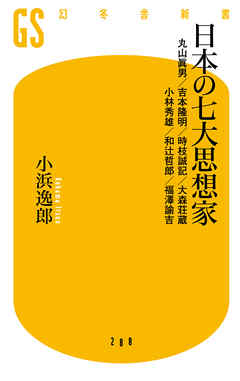

あらすじ

第二次大戦における敗北は、日本の近代化の行く先に必然的に用意されていた、日本史上最大の事件だった。そして日本はその後遺症を抱えたまま、近代化の極たるグローバリゼーションに翻弄され、「第二の敗戦」を経験しつつある。我々は精神の構えをどう立て直し、やくざ化した世界と伍していくべきなのか。本書では、敗戦をまたいで現われ、西欧近代とひとり格闘し、創造的思考に到達した七人の足跡を是々非々で批評。西欧思考の限界を超え、日本から発信する文明的普遍性の可能性を探った野心的論考。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「敗戦体験を軸にして、その前後(日本近代)で、西欧的思考とひとりで格闘した創造的な思想家を選」(p.18)んで、それらの思想家の論について批判、批評を加えるもの。選ばれている思想家とは、丸山眞男(政治思想)、吉本隆明(文学思想)、時枝誠記(言語思想)、大森荘蔵(哲学思想)、小林秀雄(実存思想)、和辻哲郎(倫理思想)、福澤諭吉(社会思想)の七名。

まったくおれの勉強不足で、名前だけ知っている、という人たちばかりなので、論についていくのがやっとという感じで、難しかった。思想の内容について解説されるだけでなく、そこからさらに突っ込んで批評する部分がメインであるので、おれが消化不良を起こしてしまった。

その中でも面白いと思った部分をいくつか記しておく。吉本隆明の親鸞の「悪人正機説」に対する誤解について。「善人なをもて往生をとぐ。いわんや悪人をや」というのが「逆説は逆説でありうる限りで成り立つ」(p.127)というのはたしかに、と思った。それを悪いことしてもいいよ、というように解釈した人がいたとして、そのロジックを騙されずに否定する力がおれにあったのだろうかと思う。時枝誠記の詞と辞、というのは知っていたが、それ以上は何も知らなかった。生成文法とは違って、膠着語には膠着語としての分析の仕方を提示しているのが面白い。「入れ子」型構造、つまり「『辞』がその上の『詞』を包み込んで統括しつつ、次に進んでいく」(p.187)ということらしい。ただそこで、辻褄を合わせるための「零記号」という思考過程を経なければならなかったというのも面白かった。そして、大森が遂に抜け出せなかったという「独我論的思考様式」(p.269)への批判、つまりデカルトの「我思う~」に対する批判、というのも新鮮だった。高校では教えてくれないことだった。確かに、言葉にしている時点でもう共同体が存在していることも疑いえない事実であるというのもその通りだと思ってしまった。さらに、この本では色んな思想家がメタメタに批判されているが、和辻と福澤だけはおおかた持ちあげられている。そして、和辻がすでにこのデカルト的な思考を批判していたという事実も面白い。高校倫理では、和辻と言えば『風土』がメインで、あとは人間(ジンカン)、間柄的存在といった用語をオマケ的に覚えておけばいい程度だと思っていたが、ハイデガーの思想とリンクさせたことや、明快な善悪の規定(「共同性から個人へ、個人から共同性へと展開しゆく人間存在の本来的な運動過程を『停滞』させることが、絶対的な『悪』である(p.384))とか、和辻の著書を読んでみたいと思った。ところで、ハイデガーの「自己欺瞞の装置」三つとは、「空談と好奇心と曖昧性である」(p.396)というのもなるほどと思う。最後に福澤の「徳の大切さを真に活かすためにこそ、それに智が加わらなくてはならない」(p.454)も、大いに賛成できる。

という感じで、おれ自身がまったく批評的に読めず、ただただ書いてある内容をなぞってやっと読めた、という感じだった。七大思想家について知るための本、というよりは、おれもこういう思考力というか分析力を身に付けないとだめだな、と思わされた一冊だった。(15/01/08)