あらすじ

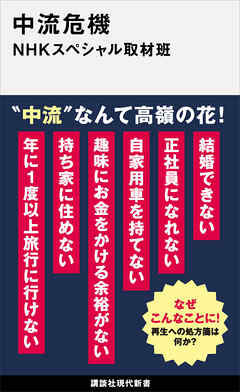

かつて「一億総中流社会」と言われた日本。戦後、日本の経済成長を支えたのは、企業で猛烈に働き、消費意欲も旺盛な中間層の人たちだった。しかし、バブル崩壊から30年が経ったいま、その形は大きく崩れている。

2022年7月内閣府が発表したデータでは、1994年に日本の所得中間層の505万円だった中央値が2019年には374万円と、25年間で実に約130万円も減少した。もはや日本はかつてのような「豊かな国」ではなく先進国の平均以下の国になってしまった。なぜ日本の中流階層は急激に貧しくなってしまったのか。「中流危機」ともいえる閉塞環境を打ち破るために、国、企業、労働者は何ができるのか。その処方箋を探った。

【プロローグ】稼げなくなった中間層

第1部 中流危機の衝撃

第1章 幻想だった中流の生活

第2章 夢を失い始めた若者たち

第3章 追い詰められる日本企業

第4章 非正規雇用 負のスパイラルはなぜ始まったのか

第2部 中流再生のための処方箋

第5章 デジタルイノベーションを生み出せ

第6章 リスキリングのすすめ

第7章 リスキリング先進国ドイツに学ぶ

第8章 試行錯誤 日本のリスキリング最新事情

第9章 同一労働同一賃金 オランダパートタイム経済に学ぶ

【エピローグ】ミドルクラス 150年の課題

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

日本の全世帯の所得分布の中央値は、1994年には505万円だったものが、25年後の2019年には374万円に約130万円減っている。所得の比較的低い非正規労働者の増加や、高齢世帯の増加が一因とも言われているが、「正社員」の推定生涯所得そのものも、1993年には男性3.24億円だったものが、2019年には2.88億円に、また女性の場合、1997年に2.78億円だったものが2019年には2.4億円に減っている。日本の1人当たりGDPはかつては世界最高レベルであったものが、今では先進国中で最低レベルと言われている。また、現代の若者たちは親の世代よりも豊かではなくなりつつある、それが現在の「中流危機」である。

本書では、その一因を、バブル崩壊以降のデフレスパイラル、【消費者がお金を使わなくなる】→【値下げ競争が激化】→【企業が稼げなくなる】→【給与が減る】→【消費者がお金を使わなくなる】に求めている。それは、直感的にはその通りだと思う。バブル崩壊後、「過剰設備」「過剰負債」「過剰雇用」といったことが言われ、企業はスリム化・コスト削減に生き残りの道を求めた。雇用について言えば、1990年代の半ば以降、非正規雇用を増やすことにより労務費の削減を図っただけではなく、「成果主義賃金」や「ベアゼロ」等により、正社員の賃金水準も上がらない仕組みをつくってきた。また、投資を控えることによりコストダウンを実現できたのは良いが、企業の稼ぐ力自体も削ぐこととなってしまった。

本書では、日本企業が競争力を失った原因のもう一つのものとして、日本的な雇用慣行を挙げている。終身雇用的な日本的雇用慣行により、企業は雇用を守ることにプライオリティを置き、そのためにコストダウンに走った。また、欧米のように、レイオフで一つの企業で雇用を失った人たちが結果的に、成長率の高い産業や企業に吸収されていくというようなダイナミズムが日本では生まれなかったとしている。

本書では、こういった状況を反転させるために、コストダウンばかりを繰り返し、すっかりと稼ぐ力を失った企業の、グローバルな競争力を取り戻すこと、すなわち、中流の所得の源泉を増やすことが大事であるとしている。そして、そのための方策を示すキーワードとして、①デジタルイノベーション②リスキリング③同一労働同一賃金、の3つを挙げている。企業の稼ぐ力を取り戻すことが重要というのは、その通りだと思う。そのための方策としての3つのキーワードについては、それが切り札になり得るかどうかは、正直なところよく分からなかった。

バブルの時代、日本企業は世界の時価総額企業ランキングで上位を独占していたが、現在は上位に入っている企業はない。日本企業がバブルの後始末でコストダウンに奔走している間に、例えばGAFAと呼ばれるデジタルプラットフォーマーたちは、巨額の時価総額を誇る企業に育っていった。彼らは、それまで存在しなかった革新的なビジネスモデルを創造し、文字通りグローバルにビジネスを展開することにより、巨大企業となっていった。それらの企業と競争するには、日本企業に①革新的なビジネスモデルを創造する力②それをグローバルに、地球規模でマーケティングする力、が必要である。本書が解決の手段として挙げている①デジタルイノベーション②リスキリング③同一労働同一賃金は重要なこととは思うが、どちらかと言えば、企業を「運営するスキル」を上げていくものであり、今までにない創造的な何かを生み出すための方策としては弱いかな、と感じた。

全体としては説得力のある、とても面白い本だった。

Posted by ブクログ

読んでるだけで気分が暗くなるが、目を背けては改善もなかろう。しかしデジタルリノベーションとリスキリング、賃金の同一化が為されるとはとても思えない。今の高校生世代から授業で情報I、IIが入っている。AIがあるからプログラミング不要などと嘯いても最低限のリテラシーが無いと高校生を遥かに下回る老害となり中流とやらが更に遠のくと思われる。

リスキリングも20年は遅かった。もはや手遅れの感もあるが団塊の世代から団塊ジュニア世代が全て消えた時に初めて改革できるやもしれない。

Posted by ブクログ

面白かった。

日本企業がなぜ稼げなくなり、日本人の給料が上がらないのか。本書を読むことを通じて自分なりの仮説を持つことがてきたので、それだけでも良い読書体験ができたと思う。

以下完全自分の用のメモのため駄文散文ご容赦ください。

2022年の9月に放送された2回のNスペ放送内容がまとまっており、テレビ放送に入らなかった部分や放送後の後追い取材内容等が入った本となっている放送内容から大きな変更はない。

日本人がこれまで高度経済成長期からバブル崩壊後数年までで「普通の事」と定義してきていた中流階級の暮らし(定義といっても非常に淡い)が徐々に当たり前のことでなくなってきている。

年功序列で賃金が上がる事はないし、物価は高くなる、加えて税負担率が上がり手取り収入はどんどん減る一方である。

そんな中で希望的観測を持てなくなっている日本人の生活が、実際に、具体的にどのような構造になっているのかを、労働者側と企業側から映し出し(ここに、国側の視点がないのが残念)ているのが第一部。

第二部はそんな状況でもどのようにすれば賃金上昇を実現し、中流階級で当たり前とされてきた暮らしが実現できるのかそのヒントとなる事を他国での事例を持ち出しながら解説している。

なぜこのようなデフレになり、日本人の給料は上がらないのか。

またどのようにすればそこから脱する事ができるのか、そのことについて自分なりの考察をして意見を持つ事をゴールに本著に目を通していこうと思う。

本の構成としては以下の通り

【プロローグ】稼げなくなった中間層

第1部 中流危機の衝撃

第1章 幻想だった中流の生活

第2章 夢を失い始めた若者たち

第3章 追い詰められる日本企業

第4章 非正規雇用 負のスパイラルはなぜ始まったのか

第2部 中流再生のための処方箋

第5章 デジタルイノベーションを生み出せ

第6章 リスキリングのすすめ

第7章 リスキリング先進国ドイツに学ぶ

第8章 試行錯誤 日本のリスキリング最新事情

第9章 同一労働同一賃金 オランダパートタイム経済に学ぶ

【エピローグ】ミドルクラス 150年の課題

バブルの崩壊とインターネットの普及、グローバル化の波が同じようなタイミングできてこの状況を一気に復活の狼煙を上げるチャンスとするか衰退への一途をたどる危機となるか、日本にとって後者になってしまった。

高度経済成長を遂げた日本的経営、良いものを安く作る事にこだわるメーカー的発想から脱する事ができなかった。

良いものを安く作る、とよく言うがその良いもの、の定義に問題がある。

その場合の良いものとは今の市場で認知されていてある程度売上もある人気品を改良したものだと、当時の日本人は思っていたのではないかと感じる。

良いもの、はよいものではあるが、米国企業等は定義が違う。

彼らの考える良いものとは今までの既存の概念や常識、市場をぶち壊すほどの破壊的なイノベーションを起こすものであり、すべての日本にとっての良いものがリプレイスメントされてしまうような事態に陥ってしまい、日本企業の売上、利益が伸びていかなかったんだと思う。

日本人の給料が上がらない

⇒上げるためには利益が必要

⇒利益はある??内部留保はたまっているようだが

そもそも給与に反映できるだけの利益が出せていないから給与が上がらないのでは。

⇒しかも利益はあくまで絶対額ではなく、ドメスティックに実質的に見て、またインターナショナルに見て相対的に上がっているかどうかを見る必要がある。

高度経済成長期の良いものを安く提供するんだという考えかたから抜け出す事ができなかったのが一番大きなここまでの中流危機の課題、問題ではないだろうか。

デービッドアトキンソンさんも動画で言っていた、ラグジュアリーホテルのサービス不足の話と通じると思う。

おそらく多くの日本人における良いものと、グローバルな市場が求めている良いものに乖離がある。

SONYや任天堂等の一部のメーカーはその良いものの定義がグローバル市場から見た定義と合っていたのだろう。だから生き残る事が出来た。

これからはとても良いものを高く販売する、これが日本人の所得を上げる事につながるのではないだろうか。

以下面白かった箇所のメモ

1990年代以降日本企業がデジタル技術を生かしたイノベーションの波から乗り遅れた理由は企業丸抱え体制が原因か

高度経済成長期、日本は世界の工場としてモノづくりで経済成長を果たした。

だがバブルが崩壊し、その後デジタル技術が発展していく際に、

日本は依然のものづくり体制で築いてきた(築いてしまった)工場設備と大量の人員を抱えている事になっていた。

その人員たちがかかわる既存のビジネスをいかに回るかという事ばかりに目が向いてしまって、既存のビジネス自体を疑うような破壊的なイノベーションが起こす事なんて考えもしていなかったそうだ(JVCケンウッド)。

⇒この事例、仮説は確かにおもろい

そのためその時の時流であったデジタル化の波を活かして、イノベーティブな商品をマーケットイン的発送で生み出す事が出来なかった。

JVCケンウッドはそこから、ものづくりではなくサービスを販売しようと切り替えているし、日立製作所は2008年度で8000億円もの史上最大の赤字金額を計上したことをきっかけに、サービスを販売する会社へと変貌を遂げて業績改善を果たしている

リスキリングを行い、企業内の人員を成長率の高いビジネスで使う

国の目線で言えば、国内のできる限り多くの労働者が成長率の高い産業で働くようになれば、1人当たりの生産性が高い状況を今よりも作ることが出来る。

そのような末端の施策で経済成長ができるかどうかはわからないが、少なくとも今よりも「まし」になるのは間違いないのだろう。

Posted by ブクログ

日本の中流層の危機として「給与所得の目減り」(40歳代家族4人の可処分所得)が1990年で576万円だったものが2020年で463万円、2割も減ったのは社会保障や税金が増額された為とある。(大和総研での数値は2012年で639万円、2024年で626万円とあり額的にー12.2%という目減りを示している)デフレと景気低迷、低賃金での悪環境は継続しており、その要因は日本の雇用システム(新卒一括採用、年功序列、終身雇用)、また企業はコスト削減での収益確保、「派遣法改正」で非正規雇用の拡大で、継続的に賃金低迷となっている。更なる要因は新たな産業を起こす為のリスキングが乏しく、引導するイノベーションが無いことだ。また日本式スキルアップ、オールラウンド式配置転換などの繰り返しと、学歴重視がネックとなっている、とも言う。

日本はこれか先、若者によって「夢を追う」国になれるだろうか。現状、今の政治政策では知恵足らずで余計で無駄な経費を他に多く課していることでは逆に「若者の国外移住」が始まっても不思議ではない。本書にある若者への地ごとの価値観に関してのアンケートで20代、30代は「所得に拘らず、負担の軽い仕事を選び続け、なるべく働かず、投資などの不労所得で生活していく」がそれぞれ34%も達していることだ。

Posted by ブクログ

日本の中流層がなくなっている実際の事例とともに説明。リストラや生活保護者の体験者の話がありリアリティがある。最後はリスキリングによる成功例がありスキルを身につける重要性を実感。特にホワイトカラーはスキルのシフトは常に考えておかないといけないなと感じる。

いつも思うのは本当にリスキリングが必要な人ほど本なんて読まないんだろうなと。

Posted by ブクログ

前半は正規職員なのにクルマが持てない、持ち家に住めないという今の日本人のいわゆる中流家庭の取材があります。失われた30年による出口の見えない日本の貧困化がみえます。見ていてとても悲しいです。なぜこのような社会構造になってしまったのか、非正規雇用についても歴史が紹介されます。

後半はドイツや広島県でのリスキリング、非正規雇用でも同一賃金のオランダから見えてくるものを紹介していますがミクロな視点です。あくまで個人の話にとどまり日本全体がリスキリングだけで良くなるとは到底考えられません。

問題点についてはよくわかりましたが、日本社会の明るい未来は見えてきませんでした。もっとマクロの視点で海外への進出や新しいアイディアによる会社などが出てこないと社会そのものを豊かにすることはできないと思います。

Posted by ブクログ

中流が減っているのは非正規雇用者の問題だけではなく年々上がる増税、社会保険料の値上げによることも考慮すべきではないかと思った。

オランダの事例はまさに日本が真似すべき社内だと思うが、まだまだ実現可能性としては低いだろうと思う…こんなにダメになった日本を見て悲しくなった。

Posted by ブクログ

二極化した日本社会を俯瞰した一冊。原因は非正規雇用でそれを探っていくと会社依存社会の固着化にいきついている。

主張はオーソドックスなので、映像が無いとちょっと物足りなく感じてしまうかな。

Posted by ブクログ

生々しく聞いてられないレベルの中流危機の具体例から始まり、政府や企業が率先して今必要なスキル学習を展開する人材育成「リスキリング」についてわかりやすく説明してくれてる。

少なくても企業レベルに対しての働きかけだったので、個人でもできることを提示して欲しかった気持ちもある。

多国語やITスキルは今後さらに必須だし、学ばなけばいけないと改めて感じた。

Posted by ブクログ

「一億総中流社会」と呼ばれた日本が現在どのようになっているのか。

また、よりより未来を目指すためにどのようにするべきかをまとめた本。

日本の現状、他国での取り組み事例、将来に向けての3つの解決策で構成されている。

所得分布の中央値が25年間で505万/年→374万/年と130万も減少。

思っていた以上に危険な状態になっていた。

内容は具体的な数値等はあったものの、新聞や書籍等から得られる情報と大きく乖離はなく、特別に目新しいものではありませんでした。

”正論よりもまず目の前の現実に向き合う”

企業の存続を前提としたある中小企業の社長の取組がとても重く感じられました。

企業存続のためには粗利が0でも、大手の仕事を取ってくる必要がある。

また、正規雇用を守るためにも年功序列から成果報酬への給与体系の変換や非正規雇用の採用も行う。

下請けの企業は、大企業からの値下げ圧力に対してなかなか対抗できず、値下げ受注をすれば社員の給与を上げられない。

今回の事例では粗利0での値下げをしても、受注とはなっていませんでした。

難しい問題だと思います。

中流復活のための3つの方策

1・デジタルイノベーション

2・リスキニング

3・同一労働同一賃金

デジタル化成功の秘訣

まずはスモールステップ、「一人の業務を楽にする」ことから始める。

実戦経験はリスキニング成功の8割を占める。

他に影響の少ない、まずは個人の小さな業務でデジタル化を進める。

そのことによりデジタル化の手法が身につき、また「次はこれもできそう」というアイデアにもつながる。

Posted by ブクログ

所得の中央値が130万も減少。4人世帯の可処分所得は113万減少。

若者の間で投資が増えている。

終身雇用を維持するために、使い勝手のいい非正規にたよる。

企業依存型雇用システムの限界。正社員を守るために、非正規を増やす。

派遣労働のポジティブリストからネガティブリスト化へ。原則OKが国際的な常識。違法派遣の問題もあって、規制緩和した。派遣は当初高級だった。専門職に限ったため。

ILOも派遣労働の自由化を容認。181号契約が採択された。

正社員の絞り込み=中流階級の落ち込みへ。

政府による職業能力評価基準、ジョブカードなどの人材育成機能は機能していない。=最初から企業は当てにしていない。

中流復活に向けて国家の人材育成が必要。

価格の引き下げ、利益減、投資減、イノベーション難、賃金減、の循環。

多くの設備と人材を自前で抱えることが強みから弱みに変わった。

リスキリングの例=日立製作所など。

リスキリングの先進国ドイツ。インダストリー4.0を目指す。失業保険ではなく、労働保険=失業の前からリスキリングを行う。

派遣会社もリスキリングを行って、企業のニーズに答える。国民経済が上向く。

リスキリングは企業が主体となって行う。

RPA=おもちゃのような感覚で使い始める。定型業務を自動化。実践の場をつくること、ひとりひとりの業務を楽にすること。専任の担当者をつける。

オランダの奇跡=ワッセナー合意=ワークシェアと減税。女性の社会進出。組合も自らの人数を増やすためにパートタイマーも入れる。有意義な時間を過ごせれば業績もアップする。

ギグワーカーの増加は新しい社会問題。

イトーヨーカドーの同一労働同一賃金。パートタイマーのまま管理職になれる制度。転勤がないことで正社員と同じ給料にはならない。

中流危機は150年前にもあった。幕藩体制の解体。

Posted by ブクログ

感想は、それはそうだよなに尽きる。30年も経てば社会の状況も違うし、人々の考え方だって変わる。三十年前の中流が今の中流と同じとは限らない。ただ、何もせずにいたら自分が苦しくなるだけ、昔とは違うと感じて行動を起こさないといけない。

Posted by ブクログ

負のスパイラルにより世帯所得が25年前と比べ130万円下落した日本。結婚し、子供を育て、自宅を購入する、そんな中間層では当たり前だった生活が送れない人が増えているという。企業依存をやめ、リスキリングをすると同時に政府はオランダを見習いパートタイムに対しても同一労働同一賃金の法体系を整備すべしという主張。

Posted by ブクログ

学校の成績で見合った高校に振り分けられて、見合う仕事の量がある程度あって、技術の進歩が就業人生とほぼ同じくらいのサイクルだった時代は、就職しさえすれば何とかなる時代だったのかな。脱サラ、という生き方は異端で、定年まで辛抱すれば年金が貰えて次世代も同じ様な生き方をすると信じて思考停止出来ていた時代だったんだろうか。

技術スピードが桁違いになった今では、自分をバージョンアップさせなければ適応出来ないって事なんだろうけど、ドイツや大企業に比べて取り残されている人が多過ぎると感じます。自分が持ってるスキルの棚卸しと取得すべきスキルの相談に乗ってくれる様な場所が、出来てくるのかな。(もうあるのか?私が知らないだけ?)

Posted by ブクログ

この本を読んでいたら中流と思っていてもすぐそこにリスクがあることがわかります。

資産もなす、給与も中央値で満足していては家族をリスクにさらすかもしれません。

Posted by ブクログ

中流危機と言うセンシティブな題名で煽ってるなと思って読んでみたが、本当にまずい状況になってきているんだと認識を改めさせてくれる本。処方箋として、デジタルイノベーションやリスキリング、同一労働同一賃金をあげているが、果たしてそれだけで上手くいくのか?あまり納得感が得られなかった。子供達が安心して生活出来る日本社会になる事を切に願う。

Posted by ブクログ

NHKスペシャル「”中流危機”を越えて」をまとめた新書。所得中間層について、失われた20年+αの間にほとんど賃金や生涯年収が伸びていない(むしろ減っている)ことを問題意識として、最終的には日本の労働法や労働環境の問題に言及している。つまり、本書は所得中間層に対して不安を煽り、リスキリングを促すようなものに留まらず、日本が停滞期から脱却するために、国・企業・労働者(組合)の3者が何をするべきかを提言しているように思われた。

厚生労働省の幹部は「企業のなかだけの議論では『雇用か賃金か』の二者択一になってしまって賃金が上がってこなかった。だからこそ企業の外で転職などをしてキャリアを重ねる外部労働市場を作り、正社員だけのキャリアだけではなく、外部でもキャリアアップをしていく、また内部と行き来するという形にしないと賃金は上がらない。

外部労働市場に資するようなキャリアアップの仕組み作るため厚労省としてはこうしたパーツ(ジョブ・カードなど)は作ってきてはいるが、結局、外部労働市場そのものができていないとパーツがうまくはめ込まれることなくそのままきてしまっていて、なかなか浸透しない。外部労働市場が健全に働くモデルが令和の労働市場として目指すものだと思う」と打ち明けている。 (p.107)

中小企業でのリスキリング 成功の秘訣

①具体的な業務のデジタル化から”スモールスタート”で始めること

「一人の業務を楽にする」ことから始める

スキル習得のために必要なのは、基礎学習2割、実践8割。つまり”実践こそリスキリング”なのだ。

②新たにデジタル分野に取り組む専門チームを作ること

チームといっても何もおおがかりなものを作る必要はない。2人のチームから始めればよい。

③リスキリング対象者を思い切って異動・配置転換させること

④リスキリングによる成果を昇給・昇格制度などで評価する

(p.186~191)