あらすじ

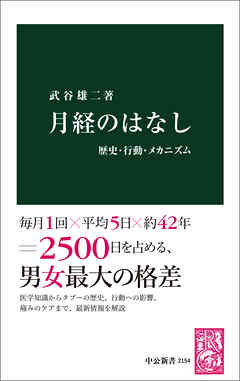

毎月一回、女性に訪れる月経。この生理現象が彼女たちの体・心・行動に与える影響は大きい。だが、男性は実際の様子をほとんど知らず、女性もその深い実態を理解しないまま、毎日を過ごしている。本書は、苦痛のやわらげ方や病気との関連といった基礎知識から、魔女狩りをはじめとするタブーの歴史、犯罪や自殺との関連といった文化面までを取り上げる。産婦人科学の第一人者がやさしく語る、この身近な“神秘”の世界。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

こういう専門書大好き。

医学的な話だけじゃなくて、民族学的な話や歴史なんかもそれぞれたっぷり話があって、相当面白かった。

さて今回は、まだ読み終えていない本のお話。

積読、乱読、読み散らかし、ほったらかし、という決してよいとは言えない読みかたをしている私。

それでも今まで生きてきて、本ぼろぼろにするようなことはしませんでした。

しかし、人生初、やってしまいました。

この本、洗濯機で洗ってしまいました。

普段からお風呂に本を持って入る習慣があります。

その流れで洗濯機に本が入ってしまったのでしょう。

気づかずに洗ってしまったようです。

洗濯機で本は洗わないほうがいいです。

服が全部活字になります。

いくらなんでも、そこまでの活字中毒ではないです。

本を洗ってしまったことに気づいた時には、笑うしかなかったですね。

服についた本のかすをとりながら、まだ読み終えてないこの本の残骸を見て、「あ~、続きが読みたかったな」とつぶやいてしまった自分に、さらに笑えてきました。

Posted by ブクログ

女性の体のしくみについて、理解するべく手にとった一冊。日本においても、月経が不浄なものとして、20世紀に入っても誤った見方をされていたことに驚く。一例として、月経中の女性が植物に触れると枯れてしまうとか。これって男性ならではの勝手な解釈だなぁと感じた。男性優位の社会を反映しているようにも思えた。そういえば、今も相撲の土俵には女性か上がれないけど、その名残なのか。

ともあれ、現代社会ではそのような偏見も見直され、女性の体についての理解、制度も整いつつあるのは良い傾向だ。

月のリズムと月経のリズムにも密接な関係かあるとの内容は興味を惹かれた。

Posted by ブクログ

あまり類書をみないのでついつい手にとった。

月経に関するタブーが数多く紹介されている。特に、月経中の女性に接触すると、動植物が病気にかかったり枯れたりするという言い伝えは世界各地にある。

「タブー」の語源がネイティブ・インディアンのtabuで、さらに外科医で社会人類学者のロバート・ブリフォルトによるとtabuの語源はポリネシア人の使用していたtupuaで月経を意味していたらしい。他にも、メソポタミアの女神ニンフルサグは、粘土に月経をぬりつけて人間を創造した。旧約聖書で人類の祖先となるアダムとイブのアダムは、Adamahに由来し、その意味は「赤い土」であり、メソポタミアの神話と共通している。

旧約聖書の「レビ記」では、月経血のことをflowerと呼んでいる。花を意味するflowerは、流れるの意味のflowから変化し、flowは月経血が流れるという意味もあった。月経は生命の源であるので花を指す言葉になったという解釈がある。

また、古代バビロニアの聖典に出てくる女神イシュタルは、満月に月経を迎えている月の女神という見方があり、女神の月経の日(つまり満月の日)をsabuttuと呼び、不吉な日でありいかなる仕事、食事、旅行をしてはいけないとされた。sabuttuはユダヤ教やキリスト教においては休止を意味するsabbathとなり、ユダヤ教では土曜日、キリスト教の日曜日、イスラム教の金曜日となった。三大宗教の休息日は、バビロニア時代の女神の月経の日が転じたものだった。そこから、サバスの習慣は農業に適用され、7年につき1年を休耕とした。現在でも、ユダヤ社会やそれ以外の国々で研究者や聖職者の自己研鑚のための有給休暇システムとして制定されている。

ヒポクラテスは、月経を有害な体液の排出ととらえた。この考えは、悪い血を抜き取るという「瀉血(しゃけつ)」という伝統療法につながっていった(効果は実際は殆どない)。中国医学の「瘀血(おけつ)」の概念にも類似している。ジョージ・ワシントン米初代大統領は、瀉血による出血死とも言われている。

また、発展途上国では近代的な避妊用具を利用できない為、授乳による生理的な避妊法が推奨されている。授乳間隔を日中は4時間、夜間は6時間以内にすると、98%以上妊娠しない。

中流以上の階級の女性で特に月経があることを周囲にもらすことがはばかられているという記述があるが、それはエソロジカルには当然のことだろう。

Posted by ブクログ

女性として月経の事を知ってる様であまり深く知っていない事を教えてくれる一冊。

自分の体を知って、もっと大切にしたいと思えたし、男性陣にも読んで頂きたいと思えた。

となりにいる彼女の生態が少しでもわかる事で、理解しやすくなるし、接し方も変わると思いました。

私の隣の人はどうかしら…

Posted by ブクログ

しくみはもちろん、今までどのように扱われてきたのかについても書かれていたところが高評価。人類学的な視点があっておもしろかった。

いかに心や能率に影響を及ぼすかが分かるので、自分の心身の状態を整えるのに役立つ。バイオリズムをつかめれば、もっと余裕をもって暮らせるだろうなあ。