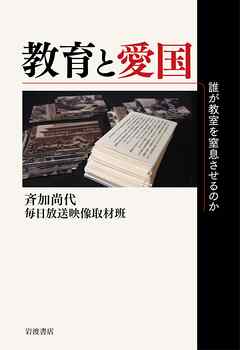

あらすじ

「反日教科書の採用を即刻中止せよ」.学校に押し寄せる抗議ハガキ.道徳や歴史教育をめぐり,ときにソフトに,あからさまに,現場に圧力がかかっている.2017年度ギャラクシー賞大賞受賞番組(毎日放送)に,地元・大阪の教育行政の変質などを盛り込み書籍化.揺れ動く2000年代日本の貴重な記録.

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

大阪で今起きている学校統廃合問題の原点を理解することができます。

橋下徹がどのように大阪の学校・教師・教育を破壊する道筋を作ったのかがわかります。

れいわ新選組・衆議院議員・大石あきこさんを始め市民団体が大阪の教育に関して何を問題にしてるのかが私は理解不足でしたが、

これはとても重要な問題だとはっきりました。

Posted by ブクログ

教科書の話は他の方に譲るとして、私は大阪府立の高校を卒業しているので、昭和50年代末の私の高校時代のことを少し書き、大阪の公教育の話から入るのを許してほしい。

ある年の5月1日の社会科の授業。いつまでたっても先生が教室に来なかった。各自思い思いに自習していたけれど、何があったのか誰も知らず、そのまま1時限が無駄に流れた。

後日、ある生徒がその先生に、なぜ教室にこなかったのかと質問した。すると先生は平然と「メーデーだったから」と言った。別の生徒が「それならなぜ前もって知らせてくれなかったのですか?」と聞くと、その先生は驚くことを言った。「メーデーだから労働者が休むのは当たり前でしょ?」と。

そして別の日、私が赤点を取ってしまい、おそるおそる職員室に行くと、その教科担当の先生は私を無言でにらみつけた。そして煙草に火をつけると(当時は校内で煙草を吸うのが禁止されていなかった)、突然、未成年の私に向かって煙草のけむりを吹きかけてきたのだ。

…ここまで読んだいまの若い人たちは、なぜそのときに抗議しなかったのか、すぐに抗議しない方が悪いんじゃないの?と思うかもしれない。でも私が抗議したら、先生はこう言っただろう。「内申(書)に響いてもいいの?」と。今の感覚では理解できないだろうが、当時の先生は本当に何かあると、内申書を伝家の宝刀のように生徒にふりかざしてきたのだ。

以上でわかるとおり、私は大阪府立高校の先生に対してまったく良い印象をもっていない。

つまり、府立高校の教師なんて、少なくとも私の周囲にはロクなのがいなかったのだ。先生という立場に胡坐をかき、生徒を見下し、自分が絶対的に正しいと頑なに信じて他人に耳を貸そうとしない人たちの魔窟が府立高校だったのだ。

何が言いたいかと言うと、この本に登場する橋下徹氏は私とほぼ同世代なので、もしかしたら、私と同じように、橋下氏は府立高校生だったときに先生から理不尽で不愉快な思いをさせられたのではないか?

本書P112で府教育委員長から「大阪の公立校は、とてもいいものです。特色も持っているし」と言われた橋下氏は、即座に「公立のどこがいいんですか。私学にいけない人が仕方なく公立に行っているんです」と反論している。この本で書かれた橋下氏の強権的な態度に私はまったく共感できなかったが、橋下氏のこの発言だけは、まさに我が意を得た思いだった。

となると、私はこう思う。橋下氏の思想を形成した要因は、結局、府立高校の先生自身にあったのではないだろうか?それがブーメランのように返ってきただけなのではないか?

それと、特定の教科書を否定し、一部の教科書を強く推す人たちも、ほとんどは日本の高校に通ったはず。そのときにそれらの人たちに対する歴史や道徳の教育がうまく機能していれば、保守反動的な思考にたどりつく可能性はぐんと減っていたのではないだろうか?つまり、愛国的な思考は、当時の先生の指導力不足にも遠因があると推定できないか?

でも、私もこの本に書かれた、教育の枠組みを根底から覆すかのような政治やその他の勢力からの“圧力”には承服できない。一番の理由は、教育改革の成果が顕在化するのは数年、いや数十年先という長いスパンによるものだが、政治家たちはそんな先のことまで責任を負わないからだ。

橋下氏が強く推進した「校庭芝生化」を思い出せば、わかりやすいと思う。当時、大々的に予算が投入されて小学校の校庭に芝生が張られた。でも今、大阪の小学校に行ってグラウンドを見てほしい。芝生なんてほとんど残っていない。

施策のインパクトだけでなく、費用対効果や現場の負担などをきちんと考慮した上でなされたとは思えない。だけど橋下氏をはじめ芝生化推進者は、その責任を目に見える形でとったのだろうか。政治に100%の成果を出させることは幻想だと私も理解するが、教育はもっと慎重にならなければならない。

しかし、私の悲観的な書き方の一方で、この本には絶対に揺るがない「信念」をもつ先生が多く登場する。それは収穫であり、救いだ。

例えば、「学び舎」の教科書に優位性を認め、「この教科書への批判はすべて的外れなもの」と頑として批判を跳ね除ける、関西の有名私立中学校校長。

ほかに大阪府内の公立中学校の社会科の授業で、慰安婦を取り上げたためにバッシングにさらされた女性教諭は、本書と同名の映画では、子どもに歴史を教えることの重さと大切さを十分理解しているゆえの慰安婦の授業であって、特定のイデオロギーによるなどの偏狭さのかけらもないことが、うかがえた。

最後に、この本の終章のタイトルにも使われている「大阪らしい教育」って、実際のところ何なのだろう?冒頭でも触れたが私は経験上、そんなものはまやかしだと今でも思っている。

では本当の教育とは何なのか?私は「信念」という言葉にこそ、その鍵があると思い至った。

統計的にも実態的にも、大阪には信念をもつ教員が多いなんてことは誰も言えないだろう。ゆえに「大阪らしい教育」なんてまやかしなのだ。そんなまやかしにいつまでも囚われているから、愛国的な勢力に突っ込まれるのだ。

「大阪的」と「愛国的」。どちらの教育もいらない。ただ1本筋のとおった信念をもつ教員が増えればいい。そうなれば右も左も肩身が狭くなって大人しくなるだろう。

Posted by ブクログ

教育と道徳に手を突っ込んでくる政治はロクなもんじゃないと言うか,究極に「ヤバい」って言う感覚は元から持っていたし,その思いは昨今強くなるばかりだから,こう言う書籍,その元になったドキュメンタリーは,民主主義の大切な砦だと思う…しかし,あまりに手薄で,あまりに脆く,頼りないのが現状.

ダメなものはダメ,って言えるメディア,もっと増やさないと,と思う.

書籍に限らず,テレビあんまりみなくなったけど,こう言う番組は努めて見るようにしたい.

Posted by ブクログ

日本書籍は2004年倒産。新しい歴史教科書をつくる会 の動きの中で、シェアを大きく落として倒産。歴史修正主義の流れの中で、教育の政治的自立性を確保するかが大きな課題。

Posted by ブクログ

背筋が寒くなるような現実が書いてある本だった。在阪テレビ局で教育現場に関する番組を長く手がけてきた著者が最近の大阪を中心とした教育現場の異常さを書いている。

大阪の教育現場といえば、森本学園が大いに話題になっ(てトカゲの尻尾切りでうやむやになっ)たけど、それ以上に橋下大阪府知事・大阪市長になってからの変わりよう……といっても、そこは何とかくい止める人たちのおかげで遅々とした進み具合なのだが、でもそれが、それ以前に戻ることなく確実に前進している様子がおそろしい。

教員って、公務員と同じく楽して稼いでるイメージが世のなかにあるけど、それを利用し叩ける人たちを叩くことでガス抜きを謀っているようにすら思う。そう、ちょうどいま嫌韓・韓国叩きが花盛りなように。

しかも、こういうケースって叩かれる側は正論でしか抗しようがないのもつらい。対して責める側は論理や対話といったものを無視し、(理解力ないからか?)聞く耳もたずなんだもん。

教育はすぐに成果が現れない。だからこそ、一時の勢いで手をつけていいものじゃないのだが、すぐに成果が現れないからこそすぐに責を問われずにすむから、政治家たちは手をつけこねくり回したがるのだろうなあ。そして、子どもという未完成の対象に影響を与えられるということも魅力なのだろうなあ。だからこそ、二重にも三重にも大切に守られなければならないのに、読みながら、じりじりと日本がポイント・オブ・ノーリターンを過ぎ、戻れない域に足を突っ込み、ダメになっていくのを追っているような感じがした。