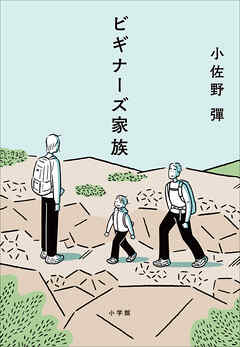

あらすじ

令和の家族小説はここからはじまる。

セレブ一家に生まれた秋は、同性パートナーの哲大と静かな日々を送っていた。しかし、急逝した実父に2歳の異母弟、蓮がいたことが判明した。蓮の後見人となって哲大とともに「家族」をはじめることを決意。三人は名門私立小学校への受験を試みる。それは世間の偏見とのたたかいでもあった――。

血縁も地縁も希薄になりつつある現代――。

家族とは何か? つながりとは何なのか?

「母からは、俺たち三人は“家族ごっこ”だって言われた。だから、養子縁組もしたんだけどね。でも家族ってなんだろ、って思うよ」

――秋たちの切なる問いは、私たちの当たり前を優しく揺り動かす。

短歌、純文学ほか、フィールドを越境し続ける小佐野彈による初のエンタメ長編小説!

当事者だけが知る”最高お受験”のカラクリ。それに挑むゲイ・カップルが清々しくけなげだ――林真理子さん

愛することや認めることだけではなく、離れることや嫌うことも家族の形なのだと気付き、名実ともに彼らが「家族」となっていく様子を、ぜひ見届けてほしい――スケザネさん

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

同棲カップルが子供を育てる苦悩と喜びを描いた素敵な作品です。

熾烈な小学校受験の話は、信じられないですが現実にもある話かしら?知らない世界を垣間見ることができ新鮮です。

Posted by ブクログ

小佐野彈さんの名前をはじめて見たのは、「たわわ台湾」という朝日新聞のコラムで。

私は気に入った新聞記事をスクラップ(いまどきアナクロですな…)する癖があるが、2021年12月23日の記事はこうだ。

――台湾在住の小佐野さんがたまに帰国すると、友人たちはあえて中華料理ではないイタリアンなどで会食をセットしてくれる。でも本音を言えば、彼が日本で真っ先に食べたいのはそれらではなく「『日本の』中華料理」だ。台湾では大陸を含めた各地の中華料理が食べられ、たしかにそれらは本格的でおいしい。だが日本のまちなかにある中華料理の味が恋しい。実際、彼は帰国後に都心のチェーン中華料理店で中華丼を注文し、「肉と野菜がたっぷり入ったとろとろの餡にお酢をたっぷりかけ、レンゲで一気に頬張った瞬間、思わず「うま!」と小さく叫んだ」らしい(笑)。――

小佐野さんの文章は気さくで若々しくて、それでいて私のように、上でも下でもない中の生活を送る読者にも、普段は味わえないハイソサエティーな感覚をほんの少しもたらしてくれる。私は一気にファンになった。でもこの本を読むまでは、彼の来歴のほか彼の家柄のことも、そして彼が愛する性別のことも知らなかった。「ああ、そうだったんだ」という気づきが、この本を読む出発点となった。

ではこの本の内容に進もう。まず「ビギナーズ家族」というネーミングセンスがいい。ありふれた単語をつなげながらも、この物語の中心となるアキ、テツ、レンの3人の男性が“手さぐり”で家族としてまとまっていくまでの歩みが、タイトルに凝縮されている。

それと、著者自身がモデルと思われる、同性愛者の秋(アキ)の感情の描写は繊細かつ丁寧で、読者も猫の目のように移り変わるアキの感情を見失わずに追いやすい。でもその細やかな描写を読み進めるうちに、あることに気がついた。アキはいわゆる「よく気づく人」だ。他人の視線や声色で、他人の心のうちを先読みしてしまう。ゆえに読み過ぎて不必要に傷つくこともあるし、余計なことを気にしすぎることにもなる。その証拠にアキの受け答えは、どんなシチュエーションであっても折り目正しく社交的にも欠点はない。しかしそれは彼は自分が「特別な」人間という自覚があって、自分自身を守るための巧妙な防御策でもあるのだ。なぜ私がそう思うかというと、私もその点では同じだから。相手と会話しながらいろんなことを頭の中でシミュレーションしてしまう。そしてそれが他人との人間関係でプラスになることもあれば、疲労感などの大きなマイナスになることもある。私は残念ながら同性愛者ではないし資産家の系統にもないが、アキとは近いと思った。小佐野さんがそのような“繊細さ”を小説にして可視化してくれたことを感謝したい。

それと、アキのパートナーの哲大(テツ)に関しても特筆したいことがある。それは彼が話す大阪弁の若者言葉が自然で違和感がないこと。小佐野さんは大阪に所縁はないと思っていたが、極めて近くに大阪弁を話す、テツのモデルのような人がいるのだろうか?私を含めて多くの大阪人が今まで散々「そんなしゃべり方普通せんで」という大阪弁に辟易した経験があるなかで、この作品でテツが話す大阪弁の若者言葉は、一部で芸能人がしゃべるような“よそ行き”の話し言葉が見られるものの、95点あげてもいい。十分及第点。今までヘタな大阪弁を書いてきた連中は、大阪出身でないのにここまで正しい大阪弁を書いた小佐野さんの作家魂を見習ってほしい(笑)

((ここだけ大阪弁で書く。)けれど、1つだけ苦情言わせてもらうわ。テツの実家でアキもいっしょにすき焼きを食べるシーン。テツの親が大阪式で作るんやけど、砂糖を入れるタイミングが間違ってるんとちゃうかな。正しい大阪式のすき焼きは、まず鉄の鍋で牛肉を焼く。その途中で砂糖をまぶしたらあかん。せっかくの焼けた肉の香ばしさが台無しになってまうやん。砂糖を入れるんは、肉の味付けのためとちゃう。肉を十分に焼いたあと、焼いた肉から出た肉汁に混ぜて、その次に入れる野菜や豆腐などに味付けするためや。だから大阪人は肉の香ばしさを台無しにしてまう関東式の割り下が嫌いやねん。)

まあ、それを引いても、この本での不器用ながらも家族として成長していく2人の親+1人の子のビギナーズ家族としての姿は、私+妻+子の歩みにも多くの部分で重なっていたように思う。つまり子どもの成長の喜びと同時並行する数多くのトラブルや、子育てに関するパートナー同士の衝突やその克服、そして実家の両親との関係などがこの本では嬉しくなるくらい細やかに描かれていて、それらは基本的に私たちと同じだ。同性愛とか異性愛とかはあまり関係ないのだ。したがってこの本は、これから小さな子どもを育てていこうとする、すべての男親+女親のペア、そして男親+男親のペア、さらに女親+女親のペアにとって、子育てと、パートナー同士の結びつきと、家族としての絆に関するバイブルともなりうる。

また、最近朝日新聞で、大阪の放送局の男性ディレクターが悩みに悩んだ末に両親や会社の同僚に自分が同性愛者であることをカムアウトしたという記事が掲載され、その記事の中で、当時の首相秘書官による同性愛者についての「隣に住んでいるのもちょっと嫌だ」という発言が、同性愛について思い詰めている人を追い込む可能性について言及されていた。しかしこの本では、隣どころか、これから社会に次々と新しいタイプの家族の形態として彼ら彼女らが出現する可能性が示唆されている。今は私も正直なところそういう家族に出会うと、戸惑いとか、目が泳ぐなどの不安を示す言動(アキはそれをすぐ見ぬく能力がある)をしてしまうかもしれない。だが、姿かたちからは見えにくいが彼ら彼女らが本来有している、私たちとの同質性と親和性とを見つけるためのヒントが、小佐野さんの軽快な文章によって、私たちの日常にくっきりと姿を見せて近づいてきたような気がする。つまり、不安がることは何もないのだ。

Posted by ブクログ

とんでもないお金持ちの家に生まれ恵まれた環境で育ったと思われる主人公が、30ぐらい歳の離れた異母弟を養子に迎えて同性パートナーと子育てする話

パートナーとの出会いから始まったので、2人の話かと思ったらお受験がメインだった

登場人物の育った環境にもお受験戦争にもピンとこなくて感情移入は難しそうだが、だからこそ淡々と俯瞰的に読み進めることができた

主人公は恵まれた環境を享受しながら、飄々と世間を渡り歩いているが、その実自身も強さもなく、気持ちも浮き沈みしがちだ

そんな中で子育てとお受験を通して自身の弱さや醜さと向き合い、傷付き涙しながら成長していく話であり、セクシャルマイノリティの現実の話であり、お受験戦争の激しさ醜さ必死さ愛情の深さの話であり、意思を持って家族を作っていく話だ

余談だが、普段あまり見られない古典的な?文学的な?表現や言い回しが勉強になった

そして第4章から急に誤植やてにをはが気になる文章が散見されるのはなぜ…