感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2008年6月福島沖、太平洋上で碇泊中に突然沈没した第58寿和丸。

この謎を追った記者のドキュメンタリー。

私は勝手にこの記者を男と思い込んでいた。

それを、ん?と違和感を持ったのは、証言を引き出すための手紙に、

海の記念切手を貼って、、というくだり。この気遣いはもしや女性?と思って、

表紙に帰って「理江」という名前を見て、自分の思い込みに気づく。いかんな。

それはそれとして、、、

3年後、国の調査結果が出る。波による沈没と。

助かった乗組員3人の証言からしてそれはありえない。

ちなみに17人は船とともに海底に沈むが、引き上げもしない。

遺体4名は油まみれだったが、国の発表は油漏れはわずか、。。

記者は関係者への聞き込みを続ける。専門家にも。

「記憶がない」に終始する人もいれば、丁寧に教えてくれる人もいる。

記者が導き出した仮説は「潜水艦の浮上と旧潜水」

生存者の「2回音がした」ということと符合する。

ではどの潜水艦が?

記者は日米中韓ロの可能性を示し、一つ一つ潰していく。

最後に残ったのはアメリカだ。

私もそう思う。国の反応からして、アメリカににらまれ隠ぺいした、

と考えるのが自然。陰謀論ではなく。

アメリカの属国日本。なんとかならんものか。

なぜ政府官僚はアメリカを正とするのか?

偏差値エリートの弊害か?

足元の国民を見ようとしない。

この船の持ち主はこの後東日本大震災にも合う。

今度は汚染水の放出だ。

いったいこの国はどこを見ているのか。

どうすればいいのか。

Posted by ブクログ

衝撃的なノンフィクション作品。ノンフィクションとしての醍醐味が存分につまっている作品だと思う。そもそもテーマとなっている漁船事故についてほとんど知らなかった。多くの人はその記憶がないといってもいいのではないだろうか。だからこそ、うやむやになった経緯、その背後に渦巻く謎がより引き立てられているのかもしれない。

まるで良質なミステリーを読んでいるかのような感覚になる本書。素人が読んだだけでも、著者の執念の取材には圧倒される。テーマ、粘り強い取材、手に汗握る展開と面白いノンフィクションの要素が全て揃っている。普段ノンフィクションを読まない人にも進められる作品だと思う。

Posted by ブクログ

2008年6月23日午後1時過ぎ、小名浜の漁船第58寿和丸は、2度の度重なる衝撃のあと、わずか1〜2分程度で転覆し1時間足らずで沈没した。大量の油が漂う中、3名は何とか助かったが、4名が死亡、行方不明者は13名の大惨事となった。

その後事故調査委員会によって原因調査が出されるが、救助された乗組員や救助に向かった他の船員の証言とは、大きく乖離した結論であった。

しかも出された時期は、本来なら1年の間だが、3年ほど経過した東北大震災のあとで、注目を敢えて外すかのようなタイミングだった。

本書は、その調査結果に疑問を持ったジャーナリストの伊澤さんが、証言者を含めた関係者だけでなく、海難事故に詳しい人、また元自衛隊の潜水艦艦隊司令官、元外交官などから、各々の立場での意見を集め、真の原因にアプローチしたドキュメンタリーだ。

事故調査委員会の報告からは、直接の原因は大波によるもので、海に流れ出た油は少量の約15〜23L、漁具などの積み方が不適切で船体が最初から右に傾き、放水口が機能していなかったという他の要因も挙げられた。

乗組員側の主張は、波はむしろ穏やかで、大量の油が流出したのは、何かと衝突したためと考えられると言うものだった。

当初の調査担当の海難審判庁は、実際に海を熟知する船員経験者らが構成員だったが、組織統合によって船舶の運航に携わった経験のない運輸官僚たちで構成する国交省海事局が担当することになったと言う。

当初から、大きな衝撃があった直後に転覆していると言う事実から、潜水艦との衝突が可能性として出されたが、当該部署が担当になってからは、それも闇に葬られるが如く取り上げられず、出来レースのように波が原因とされる。

沈んだ船(5800mの海底に沈んだとされる)を調査して欲しいとの嘆願書が提出されたが、予算や技術的な難しさがあると、否認されている。

ちなみに事故の解析を国土交通省所管の「海上技術安全研究所」に120万円で委託しているが、17名の人が行方不明あるいは死亡ということは、一人頭にすると7万円程度。たったそれだけの調査で事故原因を片付けられているのだ。(政府は全く調査をしようとしていない)

また、「しょこたん」の愛称で知られるタレントの中川翔子が、TV番組で調査船「しんかい6500」に乗船。岩手県沖で5351mの深海まで潜水している。

伊澤さんだけでなく多くの関係者が、潜水艦の可能性(状況的に米国、しかも過去何度も隠避していることが分かっている)が高いと考えているが、外交問題になりかねない話題に対しては、運輸安全委員会という官僚組織がリスクを取るとは考えられない。そして秘密保持を盾に出しても黒塗りの議事録プリントのみ。

未だに政府・官僚の隠蔽体質は変わっていない。政治家も官僚も、かつては志を高く持った人だったに違いないのだが、その世界に入ると、人の命の大きさも考えない輩となってしまうのね。

ニッポン、本来にこの先大丈夫なのかね。

その後の震災に伴う、汚染水の問題も取り上げられているが、地域に土着することでしか生きていけない小名浜の漁師たち、彼らと同じ立場の福島の漁師たち、東北の漁師たち。

他方で、第58寿和丸の事故調査や原発事故に携わった官僚ら「国」側の人々は数年ごとに次々と異動して(昇格しながら)職責を替えていった。

「国」とはいったい誰のことなのか?

深く深く考えさせられた。

Posted by ブクログ

いつも聴いているpodcastの番組に著者の伊澤理江さんがゲスト出演していて、本書についてお話ししていました。

漁船沈没事故発生から11年後の2019年、別の取材で訪れた小名浜港(福島県いわき市)での事故関係者たちの会話をきっかけに、その不自然さを奇異に思った伊澤さんが、事故の真相を粘り強い調査・取材で顕かにして行きます。

伊澤さんの真実を追及しようとの熱意の溢れる本書、まさに “渾身の力作” です。

Posted by ブクログ

2008年の漁船沈没事故について描いた本。

すでに国の方で調査を完了しているうえ、15年以上前の出来事。結果的に新事実を暴くところまでは至ってないが、潜水艦説が濃厚ではないかと個人的に思う。

筆者の真摯に真実に迫る取材内容に感服した。

是非頑張って頂きたいジャーナリストです。

事件の遺族をいたずらに追い回すマスゴミにも読んで欲しいです。

Posted by ブクログ

伊澤氏の真摯に事故に向かい合う姿勢に感服します。

事故に対して客観的であろうと、様々な視点から検証と証言を集める手間と労力に、読者は著者の言わんとする事に強く共感してゆく。

生存者の証言を無視した結果ありきの国による結論への懐疑、それに対する調査報道の難しさ。国の判断した事故原因に抗う困難や軋轢を思うと、この本を上梓された伊澤氏と出版社に賞賛を送りたい。

Posted by ブクログ

真実を真剣に調査もしてもらえていない。

軽んじられた人命。読んでいてとても恐ろしくなりました。このように揉み消された事件は他にもたくさんあるのかもしれません。

Posted by ブクログ

2008年6月、千葉県犬吠埼沖350㎞に碇泊していた福島県いわき市の漁業会社所属の底引き網漁船『第58寿和丸』が、突然"転覆沈没"。この謎の事故原因を追ったルポルタージュ。国の調査機関は自然災害として処理したが、生存者や救助者の証言から"事故"の可能性を考えた著者の、真実を探る過程がとてもスリリング。いま現在(2023年12月)未解決ではあるが、真実が解き明かされると良いと思った。

Posted by ブクログ

我が故郷の漁船が千葉沖で沈没。

もっと知ってもらいたい。

どこかの国の潜水艦がぶつかった?

・・・結論は「波」、17人もが犠牲になった大事故が・・・

果たして真実は?

Posted by ブクログ

多分、テレビで見かけて。

2008年、岩手県の漁船「第58寿和丸」が千葉沖で転覆し、

乗組員四人が亡くなった。

2019年、ネットメディアの取材で福島を訪れた著者は、

偶然この事故のことを知る。

そこから、事故の原因を調べ始める。

著者の緻密な根気強い取材にも感心したが、

その取材の賜物である事件直後の関係者の行動の記述には心を打たれた。

必死に生き延びようとした乗組員たち、

異変に気付いてすぐ救助を決意した僚船の船長、

船の会社の社長の妻は事故を聞いて、

コンビニでおにぎりとお茶を大量に買い込んだ。

集まった社長と漁業関係者は、

乗組員家族とマスコミを鉢合わせしないようにと心配り、

生存者には行方不明の家族が「父ちゃんの分もがんばれ」と声をかける。

そして、2011年東日本大震災。

2023年の今も原発事故の処理水放出で、福島の漁業は風評被害を受け、

事故原因究明のための公文書開示を求めた裁判は続いている。

Posted by ブクログ

第58寿和丸転覆事故については新聞記事も含めて全然知らなかった。

この謎の事故の動揺な事件が世界各地に起きているとの記録に驚愕した。

潜水艦とのへ衝突事故ではないか?との記述を読み進めるにつれて、韓国のセマウル号事件を思い出し、日航123号便の墜落事故を思い出し、様々な表に出ない事故が変数多くあることを思い知らされた。

先日木村くんと話をしていて、hey弁護士をしている息子が事務所を開設したと言う話の時、1番悪いのは国だよねと言っていると言う話を思い出した。

Posted by ブクログ

福島県で謎の事故として沈没した第58寿和丸の事件について取材をした本

単なる波による転覆と報告書は出ているが、筆者は潜水艦との衝突だと考えている

軍事機密の問題もあり、取材が大変な中よくまとめられている

内容も読みやすく面白かった

Posted by ブクログ

本書を読んでいる最中時折、離島への連絡フェリーで遭遇した恐怖の感覚を思い出した。

何度か利用している航路だったが、この時は波が高く二社あるフェリー会社のうち一社は波を越えられない船種であることで欠航になっていた。

行きは特別何のことはなかったものの帰路は大揺れで終始ジェットコースターの急降下が繰り返されるような状態であった。

それだけでも落ち着かないのだが私の恐怖を助長したのは、視界に飛び込んできた船周辺の大波である。それは大きく盛り上がった丘のような山のような水の壁であった。穏やかであれば遠くまで見渡せる海原がほんの数十メートル先の水の壁で視界を遮られその先が全く見えない。波にのまれるのではないかという恐怖が沸き起こった。

それでもパニックにまで至らなかったのは、たまたま隣の席に居合わせた漁師さんのお蔭である。おしゃべりな人で出発港へ戻るおよそ30分、この後どこへ行くの?に始まって気さくにいろいろ話をしてくれたのだがその間、大揺れの船を微塵も気にする様子がなく、それゆえ海のプロが平然としているならこんな揺れでも転覆なんてない、大丈夫なのだろうなと思ったのだった。

とはいえ山のように盛り上がった波に囲まれた中にいたときの恐怖は今も鮮明で忘れることができない。しかしその恐怖は起きていないことの想像の恐怖である。突然の沈没で現実に海に投げ出された人たちの恐怖はいかばかりだったか想像を絶している。

本書には生存者が命を繋ぐまでの様子が細かく記されているが、終始死と隣り合わせの状態でギリギリ生側へ傾いたことが分かる。海の上で人は二本足で立てる場所、船がなければただただ無力なのだということを痛感する。

本書を読み進めるうちに胸に迫ってきたことは、もし当事者の立場だったとしたら、私は何を考えて何を思いどんな行動をするのだろうかということだった。それは、生存者、遺族、船主、国の調査機関などそれぞれの立場のときである。

死の恐怖、仲間を失う体験して再び海に出ることができるのだろうか。身内を失って且つ納得のいかないうやむやな調査にどんな気持ちを抱えそれをどう癒すのか。船主のように乗組員を思いどんなに理不尽な思いをしても心を折ることなく出来る限りのことをやり尽くせるのか。

そして本書が指摘をしている矛盾を問われる立場ならどんな回答をするのだろうか。事故の検証を通じて船主に協力していた人物が『国とのあつれきが生まれる』という理由で周囲から圧力受けてもなお将来の事故を防ぎたいという強い思いで国の調査方針に異を唱えることを止めなかったという箇所を読んだとき、私は圧力に屈することなく意思を貫けるだろうかと思わず考えた。

そして自分自身の考えを明確に持っているか日々志をもって行動しているのかを思った。冷静に考えればこれらのことはカタチも中身も規模も全く違ったとしても自分自身の身近で起きる出来事に置き換えられる場面が多々ある。

そのとき私はどのような行動をしていただろう。ブレない芯ある考えをもって行動していただろうか。本書は人として自分はどのような考えをもって行動をするのかを問われている側面もあるように感じる。

著者が情報を集め少しずつ真の原因と思われる事柄に近づきつつ同時に国の機関の問題点にも迫っていくその行動は本当に敬服する。その原動力となっている記録を残す価値のあるものを書くという信念。著者もまた芯をもって行動ができる人物なのだ。一滴の雫が大きな波紋になっていくように本書の出版がそのきっかけになり、どうか実になる結果へと繋がってほしいと思う。

タイトルの“黒い海”は率直に船が沈没した場所で大量に広がった油を指していると思うのだが、本書を読んだ今はそれだけの表現ではないのではないかと思う。失われた命が理不尽な扱いをされ被害者が納得できない内容で結論付けられている深い闇をも意味しているのではないか。

機密という見えない世界、それゆえに事実をゆがめざる得なくなってしまう世界。そのような意味もあるように思った。

Posted by ブクログ

一気に読み終えた。最後はモヤモヤが残ってしまうが、読み応えのある1冊。

こうやって闇に埋もれてしまう事件がたくさんあるんだろう。生存者がいなかったらと思うとゾッとする。

Posted by ブクログ

2019年。「日々の新聞」編集長に紹介された福島漁連の会長。そこから取材は始まる。20名の船員が乗る漁船の転覆。3名のみが生還。運輸安全委員会の結論は関係者の証言を無視したもの。事故発生は2008年。311の地震よりも以前。様々な専門家たちの見解。守秘義務の壁。何かが隠されたのか?調査制度の問題か?歴史に埋もれかねない真相。追求は今も続く。…第三者がニュースに求めるべき事とは?断片的な速報でも安易な決めつけでもない。遅くても真実に迫る詳報。結論は急がなくてもいい。あいまいさを受け入れる寛容性を持ちたい。

Posted by ブクログ

お役所仕事を数こなしていると、その裏に一人一人の人生があることをと失念しただのタスクに見えてくる。そんな「仕事」をしてしまったのか、外交的な裏事情があったのか…。

著者の取材力とその粘りに脱帽した。いつか必ず事故原因が見えてくることを祈ってる。

Posted by ブクログ

未だ真実は何も明らかにはなっていない。

しかしながら、その追究で、現代日本社会に積み重なる「隠蔽」主義の澱の存在と、それに立ち向かう姿の尊さだけは、対比的に明らかになった。

Posted by ブクログ

2008年6月に千葉県犬吠埼から東へ350キロほど離れた太平洋で起きた海難事故。突然の衝撃から数分で船は沈没した。流出した重油が海面を分厚く覆い、海は黒く変わった。20人が乗り込んだ漁船は瞬く間に姿を消し、4名が遺体で発見され13名は行方不明となった。生存者は3名だけだった。

取材を基に再現された冒頭の数章だけで心を持っていかれた。国の調査では当事者の証言は黙殺され、波が原因とされた。船体は深海に沈み、3年をかけた取材でも確かなことは何もわからなかった。

だが、この国が何かを隠そうとしているという疑惑は深まるばかりだ。

Posted by ブクログ

2008年に太平洋上で碇泊していた漁船が突如沈没し、17名もの死者行方不明者を出した海難事故があった。原因は大波を被ったとされているが、生存者の証言や現場の海況などを鑑みると不自然な点が数多く浮かび上がってくる。

本作はミステリー仕立てのようであるが、その実はノンフィクションであり謎はむしろ事故処理のプロセスにある。多くの犠牲者が出た重大海難事故について、潜水調査などの現場検証も十分に行なわれず、報道や捜査機関の挙動もあまり目立っていないのはなぜなのか。

四方を海に囲まれた海洋国家である日本で、国民の生命を脅かす様々なファクターがあまりにもブラックボックス化し、捜査や原因究明のプロセスが開示されず、大本営発表をそのまま垂れ流すだけのマスコミといった今現在も変わらない状況が見え隠れする。

蛇足だが、小名浜漁港や著者の縁があった中板橋といった地名は少なからず見知った地域でもあり、あーあの塾か!とあとがきを読んで親近感を持った。

Posted by ブクログ

千葉県銚子沖で、碇泊していた船が突然沈んだ。あまり考えられない状況だが、国の調査機関は波の影響で船が破損したと結論づける。疑問を持った著者が、その疑問に立ち向かうフィクション。

著者にジャーナリズムを見る。国の機関等多くの壁にぶつかりながらも、おかしいことを確認し、正そうとする姿勢に心打たれる。調査機関の仕事の取り組み方にがっかりし、声を上げないとこう言うものも正されないのだろうと思う。

Posted by ブクログ

知らなかった。

著者の当時の経過をたどり、疑問や事実と誠実に向き合い取材していく様子に引き込まれた。

(ジャーナリストってすごい!)

この事件(これは事故ではなく事件と言って良いと思う)を偶然知り取材をはじめた著者と、取材対象者との奇縁をあとがきで知り、鳥肌がたった。

もう手は尽くしたのではないか?と読者の私はあきらめてしまっていたが、著者がこの沈没事故から15年経った今も真実を探ろうと活動していると知り、頭がさがる思いだった。こんな事件があったこと、またその真相を解明しようと今も奮闘している方がいること、忘れずに注目していきたいと思う。

事実とその後の取材内容、関係者とのやりとり等々、構成が絶妙と感じた。うまく説明できないのだけれど、とにかくひきこまれるのだ。

20231011

Posted by ブクログ

全く異なる取材の場で、たまたま聞き及んだ第58寿和丸沈没事故。その船の所有会社社長らの話から、彼らが国の出した事故原因(船の積荷のバランスが悪いところに三角波を受け排水機能も良くなかった為に転覆沈没)に対して納得がいってなく、潜水艦の当て逃げを疑っている様子から著者自身も関心を持ち、社長、3名の生存者、犠牲者(17名)の家族、漁業関係者、から国の運輸安全委員会の当事者、軍事関係者、防衛関係者まで、事実を知る為に時間を掛けて取材を重ねていく。著者自身、それ迄漁業や船舶、軍事など専門外であったのに、被害者の気持ちに寄り添い乍ら客観的に調査を続けるそのジャーナリスト魂が素晴らしい。

調査から浮かんで来る原因は他国の潜水艦による当て逃げとしか考えられない中、国の出す「波による事故」という結論に対する腹立たしさは、「やさしい猫」を読んで感じた入国管理官など国や組織の論理の不条理さに通ずるものがある。

Posted by ブクログ

突然という程の僅かな時間で沈んだ漁船【寿和丸】の事故原因を探ったノンフィクション。

再現の場面は鬼気迫る物があり、事故の恐怖がリアルに迫ってきた。

国の対応に怒りを覚えるとともに、著者の粘り強い取材や当事者に寄り添うような姿勢に尊敬の念を覚えた。

個人的なことだが、難民問題を扱った【ボーダー】を読んだ直後だったこともあり、この国はどこかおかしいとやはり思わざるを得ない。

Posted by ブクログ

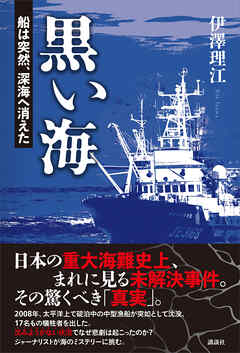

黒い海

船は突然、深海へ消えた

著者:伊澤理江

発行:2022年12月23日

講談社

初出:調査報道専門ウェブサイト「SlowNews」2021年2-4月(大幅加筆・修正)

第45回 講談社 本田靖春ノンフィクション賞

第54回 大宅壮一ノンフィクション賞

第71回 日本エッセイスト・クラブ賞

日隅一雄・情報流通促進賞2023 大賞

2008年6月23日、千葉県犬吠埼の東沖合約350キロに、福島県の会社が所有する漁船・第58寿和(すわ)丸が漂泊していた。宮城県塩釜港を出て約3週間、休みなく操業が続き、20人の乗組員に疲れが見えてきたため、この日は休むことを決めた。ちょうど梅雨前線が通過する。小雨が段々荒れてくる。しかし、ベテランたちには大した時化ではなく、休漁は意外だった。パラシュートアンカーを下ろす、最も安全と言われる漂泊方法だった。風向きに対して常に船首が向く。

全員、朝食を食べ、それぞれくつろぎ始めた。パラ泊を決めた午前8時と比べ、段々と海の状況は良くなってきた。みんなのんびりしていた午後1時10分ごろ、右舷前方からドスンという衝撃。その7-8秒後、ドスッとバキッという音が重なって聞こえた。これまで1度も耳にしたことのない音。最初の衝撃で船体は少し右に傾き、2度目でそれが増した。ベテラン乗員たちは危険を察知し、若手を起こすなどした。

それから僅か1~2分後、傾きが一気に増したかと思うと、それから数秒で船は転覆し、海に投げ出された者、船内に残された者が出る。

なんと、40分後の午後1時50分、船首から沈んだ。5600メートルの海底へ。乗組員20人のうち、なんとか生きのびたのは、たったの3人。4人の死亡が確認され、13人は行方不明。

こんな大惨事があったことを、僕はこの本を読むまで知らなかった(ニュースで知ったかも知れないが全く記憶になかった)。ジャーナリストである著者も、知ったのは11年後の2019年だった。それも偶然に。

運輸安全委員会による事故調査では、波を受けて沈んだとされた。通常なら1年後に出される報告書の公表だが、なぜか3年後、東日本大震災による福島原発事故直後の、どさくさに紛れた時期だった。

考えられない内容だった。

・135トン、48.3メートルもある、大きな漁船が、横から波を受けただけで転覆するとは考えられない

・事故直後の風速は10メートル、波の高さは2メートル程度で、気象庁の基準では風速13.9メートル以上で最も下のランクである「海上風警報」が出る

・新造されて10年、まだ新しい船の部類に入る

・近辺で漂泊していた僚船や他の船たちは、なんともなかった

・海に投げ出された3人のうち1人が、250メートル先にある、本船と繋がっているレッコボート(作業用小型ボート、全長9メートル)にたどり着き、あとの2人を救出した際、2人は海に浮かんだ大量の重油で全身油まみれ。駆けつけた他の船も大量の油で黒くなった海を目撃していた。しかし、報告書では漏れた油は16-23リットル、わずか一斗缶一つ分とされ、船の傾きで漏れ出たとされた

どれを取ってもおかしい。それほどの大量重油は船体に穴が開かない限り漏れない。波が当たったぐらいで、船体に穴が開くはずがない。何かが衝突したとしか考えられない。著者は、当事者はもちろん、専門家にもあたり、衝突の可能性を探っていく。クジラではあり得ないことも判明する。

残る可能性は、潜水艦だった。調べていくと、驚くべき事実が分かってきた。船と潜水艦との衝突は、世界中で数々起きていたのだった。我々の記憶に残っているのは、やはり2001年2月にハワイ近海で起きた愛媛県立宇和島水産高校の漁業実習船「えひめ丸」と、米海軍原子力潜水艦「グリーンビル」の衝突だろう。えひめ丸の乗組員8人が死亡、1人が行方不明になった大惨事であり、事故報告を受けた森喜朗首相がプレー中のゴルフを辞めずに続けたことが、首相辞任へと繋がった、あの事故である。

グリーンビルには、政府や財界幹部などの招待客が16人乗っており、海軍にとってはいわばスポンサーとなる彼らに、高速操縦のデモンストレーションをしていて、スリルを味わえる訓練として、緊急浮上を行い、招待客に上昇レバーを握らせて浮上、それが衝突を起こし、大勢の命を奪ったことが、後の報告で判明している。

著者が報告書を読みこなすと、沈没に至る状況が第58寿和丸とそっくりであることが分かる。当事者が、何度も運輸安全委員会に船体調査をお願いしているが、はねつけられる。6000メートル近い深度にある船体を調べるためには「しんかい」を使わなければいけない、お金がかかる、優先度が低い案件だ、漁網にかかったら故障する、などが理由だった。一方で、しんかいには、バラエティ番組でタレントが体験乗船をしていた。

運輸安全委員会の調査官がこういったこともあった。署名を持って東京まで出向いた時だった。

「1番は旅客の事故、2番は商船、3番目に漁船の事故」という優先順位がある、と。17人もの命が奪われても、優先順位は一番低い。

では、潜水艦事故だとしたら、一体、どこの潜水艦なのか?著者は、事故当時、海上自衛隊の潜水艦隊司令官にして海将だった小林正男をはじめ、専門家や関係者に取材。共通する意見として、日本の潜水艦はまずありえないという。日本ならば、潜水艦が事故をして少し傷んだだけでも報告をせねばならず、明らかになるはずだという。あとは、中国かアメリカが濃厚で、この時代だとロシアは可能性が低いようだ。著者は現在も取材を続けており、この点に関しては最重要点でもある。この本が書かれた時点での可能性としては、アメリカの可能性が高いように感じられた。

えひめ丸の事故では、潜水艦が浮上を試みている時、海上に船がいたため、急速潜航の命令を出した。それが、潜水艦の後部にあるしっぽのような舵「垂直舵(縦舵)」が船体にぶつかり、えひめ丸を切り裂いた。第58寿和丸においても、似たようなことは考えられる。最初が潜水艦の胴体、2回目の衝撃が垂直舵?

運輸安全委員会の報告書では、転覆の原因の一つが、重量2トンもの漁具をブリッジの上に積み上げていて、それがバランスを崩したと指摘していた。これは生存者や会社の社長らを大いに憤慨させた。ブリッジの上部にわざわざ2トンもの漁具を持ち上げるなど、あまりに非現実的だった。

では、どうして運輸安全委員会は、ことの真相を覆い隠そうとするのか。著者は、現在のところ、2つの要素をあげる。

一つは、運輸省(国土交通省)の役人たちによる主導権争い。この事故は、船舶事故の調査を担ってきた海難審判庁の役割が運輸安全委員会に統合さる直前に起きた。海難審判庁には、船舶会社出身者や海上保安庁出身の職員がポストを問わず混在していた。だが、組織改編後は運輸省(国土交通省)の役人が主導権を握り、幹部ポストを占めようとしていた点。当時、運輸安全委員会の事務局長(事務方トップ)だった柚木浩一は、現在、つくばエクスプレスを運営する首都圏年鉄道株式会社の社長に君臨している。

もう一つは、政治的な思惑のようだ。この事故の4ヶ月前の2月、千葉県沖で自衛隊のイージス艦「あたご」が漁船と衝突する事故を起こし、2人が行方不明となっていた。そんな事故が起きたばかりで、また潜水艦などとの事故でも起きていたとしたら、自民党政治はもうもたない。自然現象のせいにするのが一番だった。

この本の段階では、どうやら潜水艦との衝突であることが分かって隠蔽しているという雰囲気ではない。それ以上、深く調べるとそういうことが分かってきそうだからやめとこう、ということのようだ。17人もの命が奪われたというのに、あまりにも残酷なやり口である。

気の毒なのは、第58寿和丸を操業していた会社「酢屋商店」である。新造10年の船を失い、一回り小さな中古船を買う。すると、なぜか銀行が次々と離れていった。もうこの会社はだめだろうと見切ったのだろうか。なんとか踏ん張って会社を維持し、雇用を守ろうとしていたところに、今度は東日本大震災、原発事故汚染。会社のある福島県は漁業どころではない。

酢屋商店の社長の名前は、野崎哲。最近、ニュースでも耳にした名前である。福島県漁連の会長を務めている。彼は、一貫して処理水の放出に反対してきた。事故に関しても、署名を集めるなどして、必死に解明を求めてきたが、はねつけられてきた。

今回の処理水放出についても、実際のところは反対に決まっているだろうが、表面的に「見守る」と言わざるを得なかった彼の心境をおもんぱかるに、その苦しさは計り知れない。きっと、裏で様々な条件や脅しを突きつけられ、あれしかないという思いで発言したのだろう。

2008年、黒い海が広がったこの国。2023年の現在も。まったくもって暗黒の国である。

Posted by ブクログ

こういう事故/事件があったんですね。東日本大震災のことばかりで、この事件の関心が低かったのでしょうか。ルポというのは、こんいうものなんですね。よくここまで調べられますね。インタビューもエネルギー要るはず。2/3までは疑惑が膨らみ、さてどうなるか?と思いましたが、やはりそこはノンフィクション。そう簡単な話ではありませんね。続きが出ることがあれば読んでみたいと思います。

Posted by ブクログ

2008年、千葉沖で漁船が転覆、そして直ぐに沈没した。近くにいた仲間の船も異変に気づき、急いで救助に向かった。しかし結果は、救助された方は3名。収容された遺体は4名分のみ。あとの13名は行方不明で、現在も海の底に第58寿和丸と共に留まっているとされている。

どうしてこの惨事が起こったのか?救助された3人の証言で、2度の、種類の異なる、何かがぶつかり、破壊されるような大きな音がしたということと、多量の油が漏れ出て黒い海と化していたという2点の重要な事実がわかる。風も波も比較的安定していて、転覆原因とは考えにくかった。しかし、事故から3年経ってやっと公表された報告書には、原因は「波」であると記されていた。

フリージャーナリストと伊澤理江さんは、たまたま知ったこの事件が気になり、次第にのめり込んで情報収集に奔走する。その取材は、事故関係者を思う執念の長期にわたる調査で、僅かながらに知り得た情報や専門家の意見により、報告書とは別の原因を探り当てる。

この本において、一番心に残ったのは、沈没した漁船の福島にある会社、酢屋商店の社長、野崎哲さんの人柄や生きる姿勢だった。事故にあった自分の会社の大切な漁師やその家族を心から思う姿勢に心打たれた。この転覆事故から3年、次は東日本大震災が襲う。漁業を営む野崎社長にとって、度重なる試練だ。会社を立て直そうとなんとか踏ん張っていた中の更なる被害に、徒労感、絶望感は想像を絶するものだったと思う。もう心が折れてしまって当然だ。それでも、福島の漁業会長でもある野崎社長は、福島の漁師たちのために立ち向かった。

野崎社長が心を動かされた、石牟礼道子さんの詩を紹介する「花を奉る」の章は特に心に残った。

心に残った文

決定的な真実がなければ、第58寿和丸にまつわる事柄は、書くに値しないのかといえば、そうではないはずだ。たとえ公的な記録から外れていたとしても、関係者の声に耳を傾け、事実を丹念に拾っていけば、記録に残す価値があるものは、はっきりとした輪郭を伴って浮かび上がってくる。

大きな絶対的な力に何もできないとただ屈するのではなく、信念をもって立ち向かうジャーナリストと、度重なる不条理にも腐れず、「どろどろの中でも立つ」野崎社長の姿に、大いに励まされた。

そして、事故の原因を、証言に真摯に向き合い明らかにしようとするこの本が、多くの人の目に届くことが、事故に遭われた漁師さん達にとって、大いに力になると感じた。

ちょっと繰り返しの情報も多く、途中読むのが辛かったが、それも執念の取材の証ということだろう。

黒い海

福島漁連の会長として現在苦労されている方が本書のある一面の主人公であることに感慨深いものです。被害者が誰の責任か分からないなか苦悩するのは読んでいて辛いですが、誰かを非難するだけでは解決にならないと悩む姿にただ一緒に悩むことしか出来ない現状に隔靴掻痒しかないです。遭難事件も原発も何とか最適な解答が出せることを願う本書を読んだ者が居ることを野崎社長に伝えたいと思います。

Posted by ブクログ

2008年にこの船舶事故があった

のもこの本を読んで知った。

詳しく事故の生存者3人の証言を

再現した内容は、言葉にならない程

恐ろしく真っ黒な海に沈んで行く

寿和丸を目の前で見ている様だ。

国を相手に戦う事がいかに壁が高く

秘密保持と言う国の方針を変える

事は本当に雲を掴む様な話だ。

事故からまた震災と酢屋商店の社長

の苦悩もまた、どちらも国を相手に

また高い壁を登らなければ、壁の

向こうにある真相には辿り着けない。

この寿和丸の事故をより多くの人々が

知り1日でも早く新たな真実が分かる

事を祈り、亡くなった方々の無念が

晴れる様祈るばかりだ。

Posted by ブクログ

意義はあると思うが、やはり新しい事実がわかるわけではないので、事件ノンフィクションとしては…

潜水艦との衝突を匂わせるが、その過程で、日本も実は、海外の脅威に、身近に晒されているんだなと思わせるのはよい

Posted by ブクログ

東日本大震災の3年前、2008年に福島県の沖合で中型漁船が沈没し、乗務員17名が犠牲となった。結果的に3名の生存者しか残らなかったこの事故は、国の調査などによって「波による転覆」と結論付けられ、東日本大震災の発生もあり、人々の記憶からは薄れつつあった。

しかし、生存者らの証言や当時の気候条件などを踏まえると「波による転覆」というのは極めて考えにくく、別の原因があった

はずではないかーそのような仮説から、調査報道的なアプローチでその真因を辿ったルポルタージュ。

結論を先に言ってしまえば、本書が提起する仮説とは「どこかの国家の潜水艦が衝突して、漁船は沈没した」というものである。その機密性の高さ、そして海外の潜水艦であった場合の外交問題リスクから、潜水艦との衝突という真因は闇に隠され、当たり障りのない波による転覆、という結論に落ち着いたのではないか、それがその仮説に立った場合の真相ではないか、という論理で本書は展開される。

ただし、本書でのその仮説の検証具合は一般的な調査報道と比べてもかなり曖昧さが残るものである、というのも事実であり、実際、本書ではその仮説を裏付けるような断定的な事実は一切見つけられていない。あくまで、

・波による転覆というのは明らかに不自然である

・潜水艦による沈没事故というのは一定数が実際に発生しており、その際の損傷の仕方が本沈没事故でも類似している

というような状況証拠的な形で、その仮説が提起されるに留まっている。

もっとも、こうした事故が明るみに出るケースは極めて少なく、その点で調査に限度がある、というのも致し方のない事実ではある。あくまで一種の可能性論にすぎないが、それでも外堀を埋めていくかのように、緻密にファクトを集めて論証を進めていくノンフィクションとしての面白さは十分にある一冊である。