あらすじ

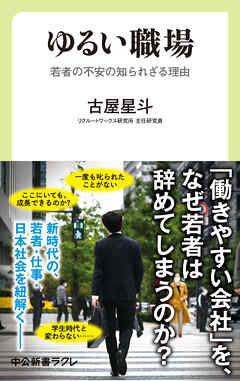

「今の職場、“ゆるい”んです」「ここにいても、成長できるのか」。そんな不安をこぼす若者たちがいる。2010年代後半から進んだ職場運営法改革により、日本企業の労働環境は「働きやすい」ものへと変わりつつある。しかし一方で、若手社員の離職率はむしろ上がっており、当の若者たちからは、不安の声が聞かれるようになった――。本書では、企業や日本社会が抱えるこの課題と解決策について、データと実例を示しながら解説する。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

昔から「今の若いものんは」と先輩達が嘆いていたが、今も昔も「今の若者」の対応と育成には苦慮する。社会背景や生活歴の違いも大きく関与するだろうが、2020年代の若者の特徴を、リクルートワークス研究所主任研究員の古屋星斗氏が、統計資料等も含めて検証する。氏が指摘するのは、労働法制の変化も要因とする。2015年に「若者雇用促進法」が施行され、採用活動の際に自社の残業平均時間や有休取得率、早期離職率などを公表することが義務づけされた。2019年には働き方改革関連法による労働時間の上限規制が大企業を対象に施行された。他にも2010年代後半から現在に至るまで、非常に多くの職場に関する法令が改正された事が要因の背景にあると指摘する。確かに、長時間過密労働などのブラック企業を問題視し、国会で追及した吉良よし子参議院議員の国会質疑は秀逸であった。一方で、若者の早期退職は後を絶たず、これまでの終身雇用制度から、ジョブ型雇用など、転職によるスキルアップこそが金科玉条のごとく、テレビCMも垂れ流される。若者退職の原因は、長時間過密労働などの労働負荷ではなく、スキルアップに関する焦り=焦燥感が一面としてあると指摘する。SNSの普及と共に、友人や知人が「大きなプロジェクトを任され達成した」「起業して成功せいている」などの情報より自分のスキルに不安を覚えての転職も少なくないと指摘する。

若者をどう育てるか、大きなプロジェクトで一気にそだてるのではなく、「スモールステップ」による小刻みな育成の重要性を指摘する。また、学生時代からのインターンシップの期間を長くするなど、学生と企業との距離を縮めて、採用につなげることも重要だと指摘する。一方で、ハラスメント問題により管理職が適切な指導を忌避する傾向が強まり、若手職員への指導が不十分になっていることも指摘する。録音して訴えられるのではないかと脅える上司は指導にも気を使う。しかし、管理職が「勇気を持ってしっかりと自分の意見を若手に伝える」事が重要だと指摘する。従来の様に一杯飲みに行って「不満を聞いてガス抜きしたら終わり」といった単純な時代でないことに留意して、若手職員の育成とキャリアアップ、帰属意識を持たせる意識を醸成するには様々な創意工夫が必要だ。

Posted by ブクログ

非常に勉強になりました!

現代の転職は不満ではなく不安にあるという著者の仮説の元、企業側はどうやって対策するかという話の他、私たち若者がどうすべきかまで書いており全方位でスキのない1冊だと思います。

Posted by ブクログ

今の若者は、ブラック企業だからやめる、のではない。

そういう企業は2010年代後半に淘汰されつつある。

今の若者は、ホワイト企業だからやめる、というのだ。

これを読んで、転職5回61歳現役ライン管理職の私、思い出した。

22歳、大手印刷会社のシステム部門に配属になって2年くらいたって、

急に不安になったことを。

最初の一念は見慣れぬPC、IBM5550と格闘していて無我夢中、ある意味楽しかった。

それがある程度落ち着き、同じ作業の繰り返しになってきたあたりで、

「この部、この会社の外に出たら通用しないのではないか」

と、この新書に書かれている若者同様、不安になったのだ。

父親が自営業者だったことも影響しているのかもしれないが、

成長実感のない仕事に失望したことを今も覚えている。

と言って今のように気楽に転職できる時代ではない。

もともと志向のあったコンサルめざし、中小企業診断士の資格を取ろうと勉強し始めた。

そこから勉強癖がついたような気がする。税理士、問題解決、論理的思考、、、

今の若者はそれを会社の環境に求め、転職するのだろうか。

「コスパ」「タイパ」ではないが、一番お手軽に自分が成長する方法を探すのだろうか。

この新書からそんなことが垣間見えたような。

しかしそんなものなかろう。そもそも自分が何になりたいかだって、

60過ぎた今もなお模索しているほどだ。

別のブログに書いたが、父に早死にされ相続で苦労し税理士を目指し、

挫折したがJSOX開始で監査法人に拾われ、ブームが去り捨てられ、

内部監査で転職し、、、

22歳当時には全然想像もしていなかった仕事に今は就いている。

それでいいのだ。

ただ、ひたすら自分を磨いていれば。そしてそれは会社に求めるものではなく、

自分であがいて探すものだ。

今の若い人はそれがないのだろうか。与えてくれるのを待っているのだろうか。

だから「ゆるい職場」と言って退職する。

緩ければその時間を利用して自分で勉強すればいいのに。

・・・それはそうといま私はもうすぐ40歳の部下を毎日

Posted by ブクログ

■仕事の量的負荷は成長時間には関係がなく、質的負荷が高まると成長実感も高まり、関係負荷が高いと成長実感が低くなる。

・関係負荷(理不尽さ)をかけずに質的負荷をかけるアプローチが必要になる

・現状では質的負荷と関係負荷の間には強い正の相関が存在しており、切り離すのが難しい

■入社前の社会的経験は入社後の成長にプラスに効果がある

■企業が直面する若手育成上の難問は次の2点に集約される。

①仕事の関係負荷なく質的負荷だけをどう上げるか。通常質的負荷を上げようとすると関係負荷も上がってしまうが、どのように切り離すのか。

②(入社前から社会的な経験を持ち)自律的な姿勢を身に着けている若手の方が離職率が高い。この問題をどう解決するか。

■社会人になってから時間がたつほど自律的でなくなっていく傾向が日本の若手にはある。「会社人間になって会社に言われることだけ言われたとおりにこなす社会人になる」ことの魔力に抗うことがいかに難しいことか。「ゆるい職場」が多くの若者にとって「自律なき自由」になることを懸念する。

Posted by ブクログ

「会社で若者を育てるから、

若者が会社を使って育つ時代になった」

これは、どの立場の人たちも、肝に銘じる言葉だし、離職の距離感にグラデーションをつけ、

大きな器で、未来を担う若者を共に育てていきましょうよ。そんな社会にしましょうよ!

そんな、志高いメッセージを受け取りました。

Posted by ブクログ

2冊目、事実は少なめ。でもたくさん、なるほど、それじゃあこうすればいいのでは?を考えられる本。昔のノリができなくて、働くスタンスも変わる中、なんかおかしいぞと思っていたけど、少ない時間で業務を教える、それには組織側の努力も必要だけど、若手側の努力も必要。それを理解してもらえるか、大手企業でない場合、その努力のモチベをどう持ってもらえるのかを考えた本でした。

Posted by ブクログ

若手社員をとりまく状況が変化したのは若者のせいというよりかは2015年の若者雇用促進法以降の法整備が日本の全会社に影響したことによって発生したもの、というのは今から振り返ってみると確かに…と実感するところがあった。

「ゆるい職場」化と引き換えに不条理さは減ったものの、「自主的に動いて大きく成長できる人」と「何もせず以前よりも成長できない人」の差が開きつつある(双方それぞれの不安は抱えているが)。

「不満」から「不安」への変化、新卒時点での新入社員のスキル差の拡大などもタイムリーな話だなと思う。自分もこの本で話題の範囲内に入るJTC大企業にいるけれど、本当に今の会社は昔より人を育成する体力が落ちている。マネジメントも今までとは違って「ローコストで外部引力も含めて部下を育成できる力」が求められているし、若手(プレイヤーも含めだが)は「会社を使って自律的にキャリアプランを立て、成長する力」を身につけることが大事になっている。(個人的にはギリギリ会社が若手を育てる体力があった最後の時代にある程度鍛えてもらえて良かったなという思いはある。ゼロから手探りで身につけるのほんとに大変だし…)

「ゆるい職場」のある社会以前に戻ることはない、という条件下では、無数の状況よりは少数でも行動することに利がある。いろいろ早いうちからキャリア形成のために動くことも大事になる。

いや、わかっちゃいるけどけっこう茨の道だよね。もうロールモデルいないよって言われてるようなもんだし。

でもその分一つの会社に縛られずとも生きる術がある社会になってきている。いろいろ模索しながらいい感じに生きていこう。

Posted by ブクログ

若者雇用促進法(2015)により企業による積極的な情報開示(残業時間や平均勤続年数、早期離職状況、有給取得日数など)が努力義務となり環境改善の誘因が生まれた。

確かに自分の頃(2011年卒)は企業でのインターンシップなんて大手私立大の意識高い系wだけが行くものだという感じで、せいぜいOB訪問くらいだったけど、今の大学生では別に珍しくもなんともないんだな。

ただ「ゆるい学校」「ゆるい友達みたいな親」に育てられた「打たれ弱い若者」が、「自分が育てられたようにしか育てられない」上司に「理不尽なこと」を言われたことがない、っていうのもなんか矛盾しているような気も。やっぱり「録音やパワハラ告発が怖くて厳しい

Posted by ブクログ

不満でやめる時代から不安でやめる時代に。

こういう本を読む度、自分は恵まれた職場にいることに気づく。

関係負荷が少なくストレッチな仕事が出来ていると感じる。

Posted by ブクログ

近年、労働時間の縮減など労働環境が急速に改善し、働きやすくなっているのにもかかわらず、若手社員が不安を抱え、その離職率が上昇しているという問題について、著者が所属するリクルートワークス研究所による調査データを中心とする分析により解き明かし、今後、職場でどのように若手社員と関係し、育成していくかの展望を示す。

「ゆるい職場」の問題という観点や、データを基に示される「「ありのままで」、でも「なにものか」になりたい」という近年の若者の感覚など、参考になることが多かった。関係負荷を少なく仕事の質的負荷を与えるということ、また、キャリア形成の鍵はスモールステップであるということなど、著者の示す今後の若手育成の方向性の指摘についても納得感があった。

Posted by ブクログ

働き方改革により、残業規制やハラスメント対策の強化などが進み、労働環境は改善されてるはずなのに、なぜ若手が、特に優秀なほど辞めていってしまうのか、についてさまざまなデータをもとに分析し考察されている内容でした

自分の職場でも同じようなことが起こっており、参考になるかもと思い手に取りました

期待通りの内容で、とても勉強になりました

自分が若手だった頃に比べると、とてもラクになってるはずなのに、なんで?という部分

今の若手が置かれた環境から、不安を感じやすくなっていること、入社してくる若手が色んな意味で多様化していることなど、育成していくうえで、会社だけでは不足していて、育成内容、方法も一本足だと不成立、昔のやり方も当然通用しない、など、課題は山積していることが認識できました

ただ、悲観する必要はなく、どんどん社外や所属部署外、業務外の世界の経験も本人が希望するなら認めてあげて経験させてあげるほうが、得策であるという考え方など、新しい視点、提言がありとても参考になりました

今まさに、若手育成中のため、早速実践していきたいと思います

Posted by ブクログ

「働くということ」に何を求めるのか。

あくまで「働くということ」は手段だとしたら、手段を改善するのは当たり前。自分のために働くという価値観が共通化されていないのでは?

大学で勉強だけしてれば良い訳では無く、社会的経験を重視するという話があったが、そもそも大学とは何なのだろうか?

こういうことを踏まえて、教育も変容する必要がある。

Posted by ブクログ

2010年代後半の働き方改革により、今までとは全く新しい「ゆるい職場」が生まれてしまったことや、それに伴う若者の変化が分かりやすく述べられていた。ただ問題を述べるだけではなく、それに対する解決策も論じられているので、読んでいてタメになる

Posted by ブクログ

12/30完了

・現代の若者が特殊なのではなく、現代の職場環境の変化が大きい要因

・コンプライアンスの順守が若者の経験の場を減らしている

→ホワイト企業の優秀な若者ほど物足りなさや焦り

・外の環境を見たほうが満足度は高いが離職率も上がる

・この社会状況では情報を開示するしかない

Posted by ブクログ

書き方が悪いのか、理屈っぽいのか…あまり頭に入ってこない文章とかありましたけれども(!)まあ、概ね? 今時の職場の様態を表しているんじゃないでしょうか…? 社畜死ね!!

ヽ(・ω・)/ズコー

確かに怒る人いなくなりましたよねぇ…? なんだかこう言ってはナンですけれども、逆に? 寂しくなるような…怒られるのはまあ、嫌ですけれども、なんか僕に対して? 真剣に? 向き合ってくれているような気がし、そして、そんな人を僕はまだ覚えているんだなぁ…(´∀`*)ウフフ 社畜死ね!!

ヽ(・ω・)/ズコー

今は、この本にもあるように上司側も若手への向き合い方、分からない人が多いんじゃないでしょうか…? 下手したらパワハラ! とか言われかねない…だから、テキトーになってきているんじゃないかなぁ…? 社畜死ね!!

ヽ(・ω・)/ズコー

いやー、色々と難しい時代になりましたね! と言ったところでしょうか…僕はと言えばまあ、長い物には巻かれろ的な感じで(!)仕事とはそういった面が多々占める、と思っているフシがあるので、従来型の、昭和型の、上から言われたことを淡々とやる感じのが好きですねぇ…。 ←え?? 社畜死ね!!

ヽ(・ω・)/ズコー

さようなら…。

Posted by ブクログ

【きっかけ・目的】

50歳の壁の後にこの本を読み終わったのは偶然ではない。今、職場で中途入社なれど若手の教育する立場になった。50歳前後で色々思うところもありつつ、変化に見舞われたわけだ。10年以上、職場で若手に接することもなく来たのだが、そもそも今の職場の特徴とは、20代を受け入れるときの注意とは何かを気にしたのがきっかけだ。

【感想】

勉強するつもりで読んだが、新人教育のヒントは、得られなかった。現状分析とそこから導かれる職場の特性から何故、若手が退職してしまうのかをアカデミックに展開する内容からはやはり中小企業と大企業の職場では求められるものがだいぶ違うことを痛感した。

確かに労働法制が改正されいわゆるブラック企業対策が進んだ。それによりコンプライアンス順守とハラスメントへの厳しい目が大きく職場を変えたのだろう。それは中小企業も同じだ。しかし、賃金が伸び悩む中小企業にあっては求める新入社員を獲得することがまず大きな問題である。また教育もOJTに依ってしまうのは背に腹は代えられない事情があるからだ。

採用にもコストがかかる。コストは長期間の投資だが、いずれ回収をするし長い目で見て育てるけれども一年ごとに結果が伴い戦力として育っていくことが求められる。石の上にも三年。それは待とう。しかしその先はどうあるべきか。この本は、大企業での調査がメインだ。内部留保があり余裕のある組織とそうでない組織における個人のキャリアプランなどもっと分析が必要と思った。

後は自分の職場の若い子に強く思うことは働くことへの意欲だ。自律的に考えて行動できるかどうか。その辺は本書でも書いてあったが若者の特性の一つと指摘するのではなくそれらの若者の意欲をどうかきたてるのかぐらいは踏み込んでもらいたかった。試行錯誤してもなかなか、いい手が見つからない。フィールドワークをしていれば事例ぐらいはあげられたのではないだろうか。それは自分の欲だろうか。

【終わりに】

この本を読んでより強くわかったことは、「とどのつまりゆるい職場になったけど今の若者に寄り添うだけの体力のない職場はどうすればいいのか。」という別角度からの問題提起だ。段々時代の波に翻弄されつつある職場の中で会社が泥舟にならないための努力を積み重ねたい。

とは言え、一つの現実を目の当たりにできたのはありがたいことである。勉強になる。

Posted by ブクログ

優秀な若者がどんどん退職していく状況で、人材育成のやり方に悩んでいるマネージャーの方々に読んでいただきたい本。以下、気になったポイントを3点紹介しておく。

①目立ちたくはないけれども「なにものか」になりたい若者

出る杭を打とうとする古臭い考え方は良くないのだが、「目立ちたくない」というのは甘えだと思う。ただし、後悔しない充実した生き方を求めるのであれば、一つの会社(日本企業)に長く居続けることに、ワクワク感を見いだせないのかも知れない。大きな組織で出世して肩書だけを求めるサラリーマンも多いのではないか。そのような生き方が空しいことを、多くの若者が気づいているのだろう。

②入社時点で、もはや「白い紙」ではない若者。

社会人になったばかりの私も「白い紙」だった。素直で従順、かつ体育会系で根性のある人が、OJTで徹底的に仕事の流儀を叩き込む教育体系には向いていると思われ、伝統的な大企業で採用されてきたのだろう。学校教育の在り方が多様化して、インターンシップやボランティアなど様々な活動に従事する学生が増えれば、彼らは既に「白い紙」ではなくなっているわけである。純粋無垢というより、既に人生が彩られているという表現が向いているのかも知れない。

③「量的負荷」「質的負荷」「関係負荷」のうち、「質的負荷」だけが上がる環境を整えること。質的負荷が上がるジョブアサインメントは、成長を実感できる職場ということで選ばれる。確かに、昔ながらのOJT方法だと、最初に量的負荷(長時間労働)があり、その結果、関係負荷(人間関係の変化)があって、後から質的負荷(やりがい)にたどり着くものであった。私自身も、質的負荷を待ちながら、直接関係のなさそうな我慢を強いられるOJTに反対である。かといって、質的負荷を度外視して、単に「やさしい・ゆるい」職場を作っても意味が無い。人事待遇の制度とか、ホワイト上司との1on1など、叱られない・厳しくない雰囲気だけを醸成したところで、若者の自律的成長には決して繋がらないのだろう。

Posted by ブクログ

日本の企業の96.5%のマネージャー達が、若手の育成に課題を感じているというアンケート結果。自分もその一人です。本書はタイトルで買ったんだが、思いのほか深みのある内容でした。かなり考えさせられることが書いてあったが、なかなかそれに対してじゃあどうすれば良いのかという具体的な打開策があまり書かれていなかったのが物足りなさを感じさせました。でも自社の経営陣皆んなに読んでほしい本だ。

Posted by ブクログ

昔の新人と今の新人は何が違うか。まずは白紙で入ってくる訳でなく、会社を作ったり、社会に参加したりボランティアや様々なバックグラウンドありきで入っている人が多い。

この会社でやっていけるか?と不安になるのはキャリアがこれだけでは他に転職できないのではないかとの思いからくる。

仕事以外のことを積極的にしている。それが次の仕事に役立っている。

現在の管理職層の苦悩は、自分たちがやってきた方法でないやり方で部下を育てなければならないということ。指導とハラスメントの境界が曖昧で、キツく言えない分放置に傾く。

会社が若者を育てる時代は終わり、若者が会社を使って育つ時代。仕事生活における余白が増え自由度が増した。

Posted by ブクログ

管理職の人の人に読んでもらいたい本。

私自身、若者として共感できる本。

ブラック企業だから辞めるといった法令違反が原因ではなく、労働に対する価値観、意志、キャリアをどうするかといった「これから」を考える、将来観で悩む若者が多いことをデータを基にしてることで読みやすい。

ただ、データの参加者に偏りがあるのではと思った。

また自分以外の学生の動き(就職に対しての働きかけ)を少しでも知ることができるから学生や就活中の人たちにおすすめ。

ゆるい職場に属している私は共感、理解できる点が多かった。しかし、読者のターゲットが上の世代向けなので、そんな風に思われているのかと知ることができた。

Posted by ブクログ

会社側として対応しなければならない事

・成長を実感させらる事

・コスパ【費用対効果】が良い事=より少ない労力で対価を得る。対価とは報酬だけではなく、キャリア、ブランド、経歴書に書ける事柄など

・多様性に対応できる事

・上司はロールモデルになり得ない事を自覚する事

・不満では無く不安を取り除く事

Posted by ブクログ

コロナ後、新入社員との関係性が希薄になっていると感じていた。コロナ前には飲みニケーションでフォローできていた部分が出来なくなったからなのか…ぼんやりと考えていたことがこの本を読んでスッキリ。

Posted by ブクログ

書店で平積みされてるのが目に止まり、読んでみた。

大手に入りながらすぐに辞めてしまう若手の実態に迫った内容で、読んでいて(そして著者も主張しているが)、若手の変化というより社会(会社)の変化が要素として大きいということを知ることができた。特に大企業の先輩や上司に当たる方は、長く勤めていて転職経験も無いという中で、若手のニーズを拾いきれないのはそうだろうなと、思う。

これから若手が来る中で、この本で読んだことも踏まえて接する必要あると、感じていてる。