あらすじ

満洲事変から日中戦争へと続く戦時下の日常=銃後では、プロパガンダを意図した美談が様々な団体によって作られ、新聞や雑誌は「愛国の物語」にあふれていた。

万歳三唱のなか出征する兵士、残された子を養う隣人、納豆を売って献金する子ども、夫の戦死を誇る妻、戦地の兵士を「お兄様」と呼び武運を祈る少女――。

赤誠・献身・愛国・義心など、銃後美談にこびりつく戦意高揚や動員の言葉を慎重にはぎ取り、戦時下に漂う「空気」を示す記録・資料として美談を読み替える。そして、銃後美談から、総力戦下の矛盾や人々の困難、善意という暴力、戦争のリアリティーを浮き彫りにする。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

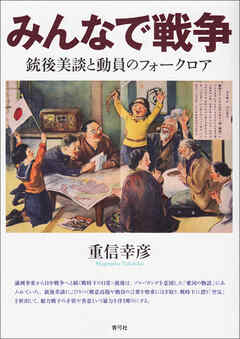

みんなで戦争

~銃後美談と動員のフォークロア~

重信幸彦著

2019年3月26日発行

青弓社

出征した夫に後顧の憂えがないようにと自刃した将校の妻、貧しくても気丈に軍事扶助(生活保護のようなもの)を申請しない(夫が戦死、息子が出征)ことにした女性、小商い(納豆売り)をして稼いだお金を軍に献金した女学生(姉妹)など、銃後の美談といえば、戦地に兵士を送り出した女性たちの話をイメージしがちだが、実はそれだけではない。

出征で働き手を失って困窮する母と子たちを周囲の者が協力して(男性含む)助ける、検査不合格で出征できなかったり即日帰されたりした男たち、傷痍軍人の銃後での協力話、はたまた取材中に殉職した記者の話などもあり、銃後美談は結構バラエティに富んでいる。

この本は、いくつかの銃後美談を紹介し、そこから読み取れる時代背景や当時の人々の意識、生活ぶりなどを分析している。銃後美談など戦意高揚のためのフィクションである、との一般的なイメージがあることを認めつつ、その検証をすることはひとまず置いておき、当時の日常的な人間関係の実態を示す一つの記録であることも確かであることから、その視点で分析を行っている。

非常に多くの資料を調べ上げ、内容も細かな字で400ページほどの読み応え。銃後美談もいくつも引用されているが、とくに大日本雄弁会講談社が出していた「キング」という大衆文化雑誌の付録の美談集からの引用が多い。それと、東京朝日新聞だ。ただし、他にもいろいろな美談集が出版されているが、吉川英治、直木三十五、川端康成、菊池寛、尾崎一雄、柳田國男、山本有三、折口信夫はじめ、当時の著名作家が軒並み書いているのは驚く。社会主義文学者もいて、言論の自由がない中でそれなりの“主張”をしていたようだ。

美談というと、納豆を売って小さくてもお金をつくり軍に寄付する子供たちや、献身的に軍の手伝いをする女学生、子供と病気の舅、姑を抱えながら頑張る妻、そして強い軍国の母の美しい話ばかりかと思うが、実はあってはならない"美談”もあるところが恐ろしい。

病気の妻と1男4女を有する貧農の男性が、「低脳」で失明寸前の二女を手にかけてから出征した。もちろん、残していく家族の生活苦を考えてのことだ。彼は犯罪がばれ、軍法会議にかけられたが懲役2年、執行猶予5年で軍務についた、とそういう悲劇だ。事実にしろ、作り話にしろ、どうにも出口のない“美談”。

結局、著者の結論はなにか。

銃後美談をはじめとした総力戦体制という「動員」は、まさに、昨今のグローバリゼーションという市場主義の時代の鮮烈な「競争」の理論のなかに私たちの日常が根こそぎ包摂されていく状況そのものと言える、と締めくくる。

長々と読んだ最後にこの言葉があって、やっと落ち着けた本だった。

**********************

銃後とは、もともとは小銃を構える兵士そのものを意味する言葉として使われていたが、満州事変が始まったころから、戦闘が行われている前線に対して、直接は戦闘に参加はしないがその背後で前線を支援する立場を意味するようになり、日中戦争期前後には、戦争を支える国民の日常生活全域を意味するようになった。

「堅忍不抜」(若貴の若乃花が横綱昇進時に発した言葉)は、1937年10月に結成した国民精神総動員中央聯盟の標語の一つだった。

「欲しがりません、勝つまでは」を考えた作者の少女は、当時、非常にもてはやされたが、実は標語をつくったのは父親で、その事実を背負いながら生きた自らの人生について後に語っている。

「千人針」の歴史は日清戦争にまで遡る。

銃後美談から、「善意」という形をとった周囲の圧力に追い詰められた人たちがいたことが分かる。一見すると「小集団」のなかの抑圧的な「小天皇」や「狼」に変貌した隣人と、「善意」を形にして他人と関わろうとした人々は対照的に見えるが、実は両者には共通性がある。双方とも動員の時代の価値観に沿って「役に立つ」ことをしていると自覚しているのである。