あらすじ

ビジネスも戦争も犯罪も

「決済」を制する者が勝つ!

世界の決済コストはロシアのGDPに匹敵?

100ドル札の7割は米国に存在しない?

北朝鮮ハッカー集団の鮮やかな詐欺手口とは?

イスラム独自の海外送金方法「ハワラ」って何?

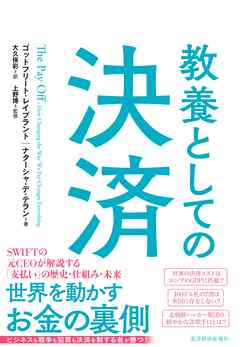

SWIFTの元CEOが解説する

「支払い」の歴史・仕組み・未来

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

すごく面白く勉強になりました。

日常生活の裏側にこれほど広大な決済の世界があることを知り驚きました。ロシア銀行のスウィフト除外や、中国、ケニアのモバイル化など、これまで点でしか見えなかった世界が、決済の全体像や歴史的背景を通して、線として理解することができました。ただやはり、個々のパートでは、「理解出来ていないなあ」と思えるところも所々あり、今後、ニュース等で関連する出来事があれば都度振り返り、理解を深めていきたいと思いました。

本書は、【世界は決済で回っている】ことを実感できるバイブル的一冊だと思います!!

Posted by ブクログ

決済についての概要、歴史、エピソードで全体像を紹介した本だが、SWIFTの元CEOだけあって、極めて優れた類書でも第一に取る本になっていると感じる。

ほんとによく分かっている人の書いた本は、明晰で解りやすいという法則がこの本でも実感できた。

Posted by ブクログ

決済に関する見識を広げることができる。

朧げながら決済の世界の広さ、深さ、複雑さが垣間見え、その過程でいろいろな気づきがあった。

・ビットコインは世界の通貨になり得ない。なぜなら世界に通用する決済が直面する「善悪に基づいた締め出し」にビットコインは無力だから。

・決済の世界が対峙する課題は大きく分けて二つではなかろうか。

一つはマネロン、賄賂、租税回避といった善悪の悪を懲らしめる(決済させない、してもバレる )こと。

もう一つは決済金額、決済スピード、決済頻度、地理的スケールの拡大という難題を叶えながら決済システムの靱性、回復力をも含めて安定させること。

ーーーー

・ビットコインのような決済プロセスをトラストレスにする技術は決済リスクを抑えることはできても、犯罪リスクはコントロールできない。言い換えれば、決済に対する善悪の価値観を一切持たないし持てない。

・金融システムは超巨大な鉄道網。幹線・支線があり、ターミナル駅・ローカル駅があり、車両がある。ネットワーク。一箇所の故障がダイヤ全体を乱す(ある銀行の破綻が全体に波及)

・ただし鉄道というほど、標準化は進んでない。各国や地域がそれぞれの慣習や経路依存性などに基づいてボトムアップで作り上げた金融システムを節目節目のゲートウェイ(ターミナル駅)でコストをかけて変換して無理やり繋いでいる感じ

(スウィフトは除く)

・クレカの決済モデル

4コーナーモデル

PayPalやストライプはこのモデルの中で優位なポジションを築き、一大フィンテック企業に。

・オープンか、クローズドが

企業が儲けるにはシステムはクローズドであったほうが都合が良い(アリペイ、ウィーチャットペイ、グーグル、Facebook 、VHS vs ビデオテープ、アプリストア )

ーーーーー

お金、文字、宗教

先史時代の部族の規模を超えて機能することを可能にしたもの

デジタル・アナログ、グローバル・ローカルの二軸

国境を越える決済のほとんどは15の銀行のいずれかが携わっている(N=25000)

ウィキリークス

→法で捌かれた訳でもないのに民間企業(PayPal、VISA、マスターカード)が寄付の経路を封鎖。

法律上での"決済"

→負債を免除する方法

価値の移転につきまとう3つの課題

リスク、流動性、慣習

決済リスク→支払い先が倒産して商品を受け取れない

詐欺リスク→なりすまし、踏み倒し等

決済の主役の推移

銀行と現金→クレカ会社とクレカ→フィンテックとモバイルウォレット

あらゆる決済手段の中で、現金は圧倒的に犯罪者に好まれる

中央銀行の貨幣増量

・印刷している訳ではない

・商業銀行から預かった準備金を増やしている(帳簿への追記)

現金容認派の意見

・デジタルシステムの停止リスク

・金融システムへのアクセシビリティの低下(銀行口座、端末、ネットワーク...)

4コーナーモデル

・カード使用者

・加盟店

・カード発行銀行

・加盟店銀行

→4つのアクターのプロセスでクレジット決済が実現。カード発行銀行、加盟店銀行はそれぞれ手数料を受け取る

カード発行銀行の儲けのおこぼれ

→空港ラウンジ、ポイントシステム、キャッシュバック等等

国際送金

・コルレス銀行

・実際にお金が国境を跨いでいる訳ではない

・各領域内で、銀行同士がコミュニケーションをとって帳尻合わせしている。

・帳尻合わせには異国の通貨が必要→外国為替の実需

スウィフト

・専用のスウィフト端末がある

・1日3000万通ものメッセージ

無摩擦決済

→痛みがなければ支出は増える。UIUXを洗練させ、人々の支払っている感をとことん減らす。

例:ウーバー、ワンクリック購入、ゼロクリックサブスク更新

CBDC

・民間銀行の流動性を奪う

"決済の未来をめぐる競争はすでにはじまっており、誰しもビリにはなりたくない。中央銀行は主導権を握りたいし、銀行は利益を上げたいし、テクノロジー企業は成長したいと願っている"

航空会社のロイヤリティプログラム(マイル)

・必要マイル数を増やしてインフレ→航空会社の負債をなくす

・失効済ポイント=丸儲け

・顧客はプログラムを続けるか、やめるかの二択しかない

・マイルはクローズドな通貨システム

EU :

数多の規制、規制当局が多過ぎて銀行は決済ビジネスの開拓に苦労。

決済の元締めは武器になる。

金融制裁、スウィフトからの締め出し

決済ができない→お金のやり取りができない→ビジネスができない→経済の停滞

基軸通貨ドルの"強さ"

Posted by ブクログ

全体としては、決済をめぐる銀行、テック企業、国家、地下経済、先進国、途上国、等々のそれぞれの事情やせめぎあいがあることが具体的な例でもって示され興味深い。そうした中で各国(特にヨーロッパ)の銀行が置かれている苦境とか、米ドルの覇権について書かれたⅦ部が特に面白かった。ただ、Ⅳ~Ⅵ部はややこしくて話についていくのが難しかった。

Posted by ブクログ

かなり骨太な内容だった

2.決済の歴史

3.決済の地理学

4.決済の経済学

は面白い

思えば昔より現金を使う機会が減っている

クレカ、○○ペイなど

数十年後には現金の消滅もあり得るか?

Posted by ブクログ

決済とは何か?をまとめた本。400ページ強と多く、専門的な内容も多かったため、読み切るのにかなり苦労した。理解出来た部分は少なかったものの

、序章の決済の仕組み、考え方は分かりやすく、この部分だけでも理解が進んでとても良かった。

Posted by ブクログ

世界の仕組みを少し知った気になれ、誰かに話したくなる話が多い。この本に限った話ではないけど、邦訳で教養としてのって付けたのは余計。浅く見えるからこういうタイトル早く廃れてほしい。

Posted by ブクログ

著者は元マッキンゼーでSWIFTのCEOも努めたゴットフリート・レイブラント氏と、ジャーナリストのナターシャ・デ・テラン氏。

詳しくない分野ですが、たまには、と思って読んでみました。

感想。重厚感あり。一つ一つしっかり解説してくれています。帯の通り「世界を動かすお金の裏側」「支払の歴史・仕組・未来」に400ページほど。

特に、

①便利な決済方法を消費者側は無料で使えていると思っているかもしれないけど、巡り巡って商品価格に転嫁されて、しっかり負担してるよという指摘や、

②クレジットカードビジネスの奥深さ、

は面白かったです。

文量多くてだいぶ読み飛ばしました。

備忘録。

・決済とは「負債を免除する方法」。

・リスク、流動性、慣習。この3つが決済を取り巻く状況に大いに影響する。

・決済は国や文化によって大きな違いがある。例えば買い物全体に占める現金の割合は、スウェーデンは13%、アルバニアは96%とか。米国では小切手がいまだに使われるとか。

クレジットカードについて。

・当たり前だけど驚き、クレジットカードのサイズは世界共通。しかも、キャッシュカードやデビットカードも。

・手数料がどこで発生しているかの4コーナーモデルはわかりやすい。

・カード決済は遠隔決済と高相性。そのぶん、詐欺や不正のリスクがつきまとう。

・「単一通貨ユーロ経済圏」と言いつつも、それを実現してるのはVISAや MasterCardといった米国企業のカード決済が席巻している。中国はアリペイやウィーチャットペイなどのQR決済。

・APIを使うことで決済に革命が起きた。

・アメリカでは「決済は手数料がかかるもの」、欧州では「決済は公共事業で無料で然るべき」と考えられている。欧州では、実際に手数料無料の決済が主流だが、何らかの形で、しっかりビジネスにされている。

・フィンテックは、なぜいまだに銀行を廃業に追い込んでいないのか。①まだ始まったばかり、②新興勢は低い手数料による差別化から入ることぎ多いが、銀行よりコストが低いからそれご出来るとしても、薄利過ぎているケースが多い、③銀行のスイッチングコストは高い(「人は銀行より配偶を帰ることの方が多い」ということわざあり)。

・銀行を脅かし始めているのはむしろクレジットカード会社では。と著者。

・クレジットカードによる支払や借入リスクの研究はたくさんあり、知らず知らずに借金を増やしてしまう人を守るように政府や規制当局は動いている。最近ではカード融資に変わって「今買ってあとで払うBNPL」を提供し始めた企業が増えてきた。クラーナわ、クリアペイ、レイバイなど

Posted by ブクログ

特に国をまたぐ取引について説明されている。

真正面から説明されているように思うので、知らない分野については分かりやすいとは言いづらいものの調べながら読める範囲か。

Posted by ブクログ

日々行われている決済の裏側は壮大な世界と様々な思惑があることがわかった。

仕事で海外送金することがあるのでSWIFTの成立ちや信用状の面倒さは納得。

支払方法は国ごとに好みが異なることは興味深い。

そもそも決済とは、

負債を免除する方法。

決済の特性は、

リスク、流動性、慣習により影響を受ける。

非接触型、無摩擦決済は支払の心理的ハードルを下げるもしくは無くしてしまう。

決済の意味するもの、

現金という現物からデータへ移行することで勝者総取りの可能性がでてきた。

決済データ、技術は安全保障上武器にもなる。

決済方法の進化を見ると決済データが巨大テック企業に一極集中することは危うい。

他国の決済サービスに依存することは安全保障上の脅威となりデータを握るものがすべてを手にすることにも。

決済データまでもがSNS同様ソーシャルなものになることは一抹の不安を感じ、暗号通貨がリアル通貨に取って代わる時、国家はどうなるのだろうか。

Posted by ブクログ

強烈な内容量を持った本である。貨幣の起源に始まり、1950年代アメリカに始まる決済方法変遷の歴史とその仕組み、国ごとの決済習慣とそれらをネットワークする国際決済の仕組み、デジタル通貨をめぐる巨大テック企業や中央銀行の野望…あまりにトピックが豊富すぎて、一度で全てを消化するのが難しい。一番効率の良いのは、日常で疑問が生じた都度、当該部分を参照するという読み方になろうが、索引がついていないのと、書き振りが冗長なので辞書的な使用がしにくいのが残念。

ともあれ本書を読むにつけ感じるのは「国家のような権力主体が決済システム(≒通貨、金融)を成立させるのではなく、決済システムこそがそれを持つ主体に権力を生じさせるのだ」ということ。だとすると、巷間かまびすしい暗号通貨についてユーフォリックな一部の層が抱く「非中央集権国家的金融システムの可能性」という陶酔に、明白な定義矛盾が含まれていることになる。今次の仮想通貨取引所FTXをめぐる騒動を見ても、一部の人間に権力が集中しガバナンスも機能しなかったことが問題の核心であったことがわかる。やはり通貨、ひいては決済それ自体が必然的に権力を内包するシステムなのであり、権力を伴わない通貨などあり得ないということなのだろう。

Posted by ブクログ

決済をめぐる30のトピックについて。

クレジットカード発展の歴史や国際決済の高コストの理由、ドルの優位性と、勉強になる点もあった。ただ、一般向けに分かりやすく解説しようとしているせいか、全体的に帯に長く襷に短しの中途半端な印象。

Posted by ブクログ

決済市場は二百ヵ国以上で2.5万の銀行が携わるが、国際取引は15の銀行だという。

「決済とは法律上負債を免除する方法」

冒頭の定義紹介で、まず止まる。自分のペースで言葉を噛み締め、物理的にその文章を行ったり来たり。それこそ読書の醍醐味。そんな感情を改めて感じながら、よくよく考える。

なるほど、お金は負債。商品やサービスの対価であり、お金を持つ事で他者の労力を購入する権利を持つのだから。で、先に商品やサービスを受ければ負債が生じるが、お金を払い決済される事で債務は免除されると。で、いつもの癖で思考を広げる。この負債の免除という考えは面白い。お金とは、労働の負債。今あるお金は全て「負債貨幣」であり、誰かの支払い義務を象徴するもの。ちなみに、承認とは、責任の負債。

ジュリアンアサンジのウィキリークスもポルノハブも決済ブロックの対象に。決済をデジタル化すれば、管理統制がし易くなる。そのため、マネーロンダリングや犯罪に使われ易い高額紙幣を見直す動きもある。また、現金にはコストがかかる。輸送、ATMの補充、監視、カウント、集計、分配。金庫やカメラ、装甲に警備。

スウェーデンではコンタントゥプロレット、現金の反乱という、現金存続を主張する組織があり、有事の決済システム停止により国の機能が混乱せぬようアナログとしての現金を保全する法律が施行。しかし、結局ATMが機能しなければ現金も役立たず。ATMもデジタル決済である事を見逃しているのだ。

現金派?電子通貨派?上述からは、電子通貨の方が良さそうだが、どうしても国に好き勝手管理されたり、システム不具合の不安感があり、完全にどちらか、とは言えない。

Posted by ブクログ

前提知識が必要。

銀行や決済ビジネスに関して

内部事情やビジネスモデルを語れるレベルの見識があって

さらにそこを掘り下げる骨太本。

ただ、一般教養としても十分に読める内容も多く

特にクロスボーダー取引や暗号通貨に関しては

一般社員レベルで知っておいて損はない知識・教養と思う。

Posted by ブクログ

ビジネスで大事な事としてよく言われんのは、ヒト、モノ、カネ。

そのカネの部分のディープな一般教養的な一冊。

法律的な省略証言では決済とは負債を免除する方法である。どういう意味?と最初は思ったが、少し考えてみると何かわかった気がした。

Posted by ブクログ

決済とは、法律上の表現によると「負債を免除する方法」ということになる。それは基本的にリスキーで、誰かがお金や商品を受け取れないかもしれないというリスクをはらんでおり、それ故、手数料は正当化される。

我々の身近にあるものとしてはクレジットカードで、日本と米国では若干事情が異なっているのだろうけど、4コーナーモデルというものが買いせるされる。

クレジットカードの利点は決済の痛みを軽減することである。実験によるとクレジットカードで1ドルを支払う心理的コストは50セントに過ぎない。

ウーバーのアプリはさらにすごくてタクシーを降りた瞬間に支払いが完了している。このようにフィンテックにはフィンテックの長所があると認めてはいるが、著者が銀行業界の人のためか、銀行よりの意見にやや強引に持っていくような論調が目立った。

・CBDCもマイナス金利を科すことができる点は大きな利点。現金に対してはこんなことはできない。

・決済をおこなうためには、適切な種類の、適切な場所にあるお金が必要である。船や城を所有することはすばらしいが、それを店での支払いに使うことはできない。流動性が鍵なのだ

・クレジットカードに磁気ストライプが搭載されたときには、ストライプにふくまれる情報はエンボス加工でカードに記された文字と同じであることをすばやく突き止めた。それゆえかれらは、引き続きゴミ箱から古いカーボン紙の伝票を回収し、偽のカードの磁気ストライプにそのデータを入力するだけでよかった。対策として、カード会社は三桁のCVV(カード照合値)コードを磁気ストライプ──カードそのものではなく──に追加した。これは店頭では機能したが、電話越しではうまくいかなかった。ユーザーは自分のカードの番号と有効期限を伝えることはできたが、CVVコードはわからなかったからだ。そこでカードネットワークは二つ目の三桁のコード、CVV2を追加しなければならなくなった。CVV2はカードの裏面に印刷された。これによってCVV2のカードを持っている人は自分のコードを販売店に伝えることができるようになったが、そのコードはエンボス加工されていなかったのでカーボン紙の写しには表示されなかった。

・実店舗をもつ銀行は、銀行の座をねらう新参者に比べると堅苦しく見えるかもしれないが、依然として最高の顧客基盤を抱えている。貯蓄が多く、銀行を変えることが少ない、高齢の顧客たちである。対照的に、モバイルバンキングを利用する顧客の多くは、価格に敏感な若者が多く、銀行にとってもっとも収益性の高いお得意様とはいいがたい。全体として流動性が増しているとはいえ、「人は銀行より配偶者を変えることの方が多い」ということわざにはまだ一理あるのだ。

・お金の移動にはリスクがともない流動性が必要になる。テクノロジーがどれだけ錬金術のごとき力を発揮しても、この二つの要素を魔法で消すことはできない。流動性とリスクはこれからも決済の、とりわけ大口決済のあり方を左右するものであり続けるだろう。大きなお金の移動(小さな決済の集積から生じるものもふくむ)は、かなりの流動性を必要とし、大きなリスクをともなう。その金額の途方もない大きさを考えると、銀行のバランスシートと十分な規制の恩恵がない状態でこの事業をあつかうことを、国や中央銀行が容認するとは考えにくい。したがって、銀行は決済の燃料となる口座や預金は維持していくだろう。しかし、実際の決済サービスを提供する銀行の役割──およびそれらが生み出す収益──は明らかに危機に瀕している。ノンバンクのプロバイダーは、銀行がおこなっていたこと(あるいはおこなえたこと、おこなうべきだったこと)をよりうまくおこなっている。

Posted by ブクログ

決済ビジネスのテクノロジー方面の今後を知りたかったのだけど、読んでみてわかったのは、結局、決済テクノロジーとは、銀行やカード会社がやってたことをデジタルで早く即時にグローバルにやってるだけ(とはいえ、取引処理やクラウドなど技術の発展あってこそだろうけど)で、ビジネス自体は規制のあるなしとネットワーク効果が重要ってことくらいなんだな。現金がなくなることも、多分、当面はない。あと、暗号通貨のテクノロジーも多分いらない。

ヨーロッパはクレジットカードの手数料が規制があって安いというのもへーという感じ。

「決済が武器になるとき 金融制裁と地政学」の章がおもしろかった。国際貿易でも世界の準備通貨としても米ドルが使われてるので、米国が特権的にそれを利用しているという話。犯罪組織(マネーロンダリング)や独裁政権に関係する企業、国、組織を名指しし、そこと取引があるとドルの扱いから仲間はずれにして締め出す…という制裁。今、人民元がそれを脅かしてるのかな、もしかして。

まあでもなんか読みにくい文章だった。

銀行や会計の歴史知っとくともっとわかりやすいのかな。

Posted by ブクログ

決済ってのは要はどういう商売なのよっていう主に銀行を中心とした話とか、種類とか、歴史とか、犯罪とか、もろもろまつわる話を詰め込んだ本という印象。

SwiftとかB2Bの話はあんまり興味持てなかったけど、クレジットカード、デビットカード、QR決済、現金決済、電子マネーとかのリテールの話は少し興味を持った。一見手数料がかかってないように見えても、どこかで手数料が発生して決済というビジネスは成り立っているのだということを意識してみるとよいのかも。

クレジットカードは加盟店手数料取るうえに、入会金・年会費取るとかなかなかなやつなんだなと認識を新たにした。