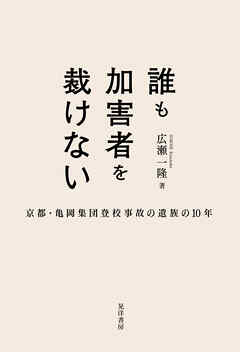

あらすじ

惨劇で奪われた最愛の人のため、残された家族は闘った。

加害者の償いとは? 被害者とは誰か?

事故から歩み続けた遺族が見たものは。

10年にわたる取材に基づいた迫真のノンフィクション

出発点は、娘の心臓を握るという決して受け入れられない理不尽な経験だったのだと思う。「幸姫の命を奪った加害者を、娘に成り代わって裁きたい」と、美則さんは語った。同時に美則さんは「幸姫の父親として、犯罪者になったらあかん」とみずからにいい聞かせてきた。

美則さんが、加害者を裁くことは不可能だった。しかしながら、司法の裁きにも納得はできなかった。(第5章より)

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2012年の京都の亀岡の事故。未成年の少年たちが、無免許で車を運転し、丸2日ほどろくに睡眠もとらないまま遊びまわって、登校の児童の列に車で突っ込んだ事故。小学生二人と同行していた妊婦、その胎児も、合計4人が亡くなり、そのあまりの事態に全国的にかなり大きく報道されていた。もうあれから10年以上の月日が経っている。

亡くなった妊婦の父は、事故当初から取材をよく受けていたので記憶に残っていた。昨年、時々主催する講演などを聴きにいくことがあったNPO法人が、その父を呼んで話をしてもらうというので驚いた。そのNPOは、触法少年の更生を支援している団体なのだ。いや、確かあのお父さんは、事故を起こした少年たちに苛烈な処罰感情をもっていたのではなかったか。強い口調で少年らの行動を断罪していたのではなかったか。

実際、彼の話を聴きに行ってみてわかったことは、更生保護活動を行っている今でも、あの少年を許したわけではない、ということだった。ただ、こんな思いをする被害者、被害者遺族をもう出さないためには、触法少年たちを更生させるしかない、彼らに、もうこれ以上道を誤らせないことしかない、そうしないでいられないくらい、娘を亡くしたことが辛く、また加害者を許すことができない、という、アンビバレントにすら思える遺族の強い葛藤と苦しみからの行動だ、ということだ。

ご本人自身、何が正解なのかわからない、と苦しんでおられた。加害者を殺してやりたいくらい憎いが、それをやっては自分が加害者になってしまう、それだけは避けなければならない、なぜならば自分が、自分の娘が、加害者に苦しめられているから、と。

本書の前半は、父の苦しさがあまりにも強く前に押し出されていて、読み進めるのが困難なくらいだった。

だけれども、時がたって少しずつ父やほかの遺族の発言が変わってくるのを見て、ああやはり修復的司法という手法が果たす役割というのは大きいのかもしれない、と考えた。

本書の中では、修復的司法そのものについては一切触れられていない。だがある遺族は、まさしく修復的司法の手法を、自らの体験から考えていることとして言及しているのだ。

著者も書いているが、どれだけ丁寧に話を聴こうと、どれだけ信頼関係ができようと、本当の意味で被害者遺族の気持ちを理解することはできない。それは全くその通りだと思う。だから私も、わかったようなことを言いたくはない。でも、刑罰を受けたから、服役して出所したから、それで罪の償いが終わったわけではない、償いとは、一生その罪を背負ってまっとうに生きていく、その姿を示し続ける、それしかない、そんなことを遺族の一人が話していたのを読んで、修復的司法が、やはり遺族を、そして加害者も前に進むために必要な手段なのかもしれないと思った。