あらすじ

女子体操着であるブルマーは、ブルセラブームを契機に批判を受け、1990年代半ば以降に学校現場から急速に姿を消した。消滅の社会的背景はこれまでも断片的には語られてきたが、では、腰に密着して身体の線があらわになる服装が、なぜ60年代に一気に広がり、その後30年間も定着・継続したのだろうか。

地道な資料探索や学校体育団体、企業への聞き取り調査を通して浮かび上がってきたのは、中学校体育連盟の存在だった。そこから、中体連の資金難、企業との提携などのブルマー普及の背景を解き明かす。また、受容の文化的素地として、東京オリンピックの女子体操が与えたインパクト、戦前から続くスカートの下の2枚ばきの伝統などとの関連も検証する。

ブルマーは導入当初から性的なまなざしにさらされてきた。にもかかわらず、学校現場でブルマーが存続してきたのは、ブルマーをはく女子の身体に女子修身教育の幻を見る戦前回帰派と、美と健康を見る戦後民主主義派とが思わぬかたちで共謀していたためではないかと指摘する問題提起の一書。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

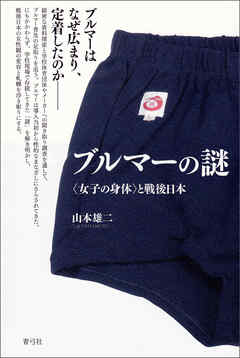

ブルマーの謎: 〈女子の身体〉と戦後日本 単行本 – 2016/12/8

セクハラ概念の浸透によって密着型ブルマーは消えていった

2018年3月14日記述

山本雄二(やまもとゆうじ)氏による著作。

2016年12月8日第1刷。

自分が手に取った分は2017年1月27日第3刷とあるから

異例のヒットといえるだろう。

題名自体は割とオーソドックスではあるけれどもブルマーを上手い感じに表に出して読者の関心?を引いている。

著者は1953年、愛知県生まれ。

京都大学 工学部交通土木工学 1979年 卒業

京都大学博士課程 教育学研究科教育社会学 1986年 修了

取得学位 修士 1983年 3月 京都大学

関西大学社会学部教授

専門は教育社会学

学校の体育において女子は長年ブルマーを使用してきた。

それがある時期を境に急激に日本全国に普及し、約30年もの間君臨した。

そしてある時を境に急激に日本全国から姿を消した。(1990年代半ばから)

言わば謎としか言いようのないこの現象に対して調査を続け、まとめ上げたのが本書である。

学術論文の雰囲気は無く読みやすく作られている。

データや写真も多く掲載されている事も評価したい。

自分の小学生中学生時代(1991年~1999年)の大阪府大阪市では本書で取り上げられる密着型ブルマーが使用されていた。

第二成長期の中学生時代にこのブルマーは確かに恥ずかしいだろうなと。

ちょっと対応が遅すぎたかもしれない。

ただ学校のものという事で問題であるという認識が乏しかったように思う。

全国の中体連による推薦があり全国に広まったというが・・

GHQの指令で全国大会を開催することが出来ない時期があったことはちょっと知らなかった。

今では才能を見つける為にも全国大会、地域大会を開く事はあらゆる競技において欠かせないからだ。

印象に残った部分を紹介したい。

学校には奇妙な力学が働いている。一旦導入されて定着したものに対しては、その効用が疑問視されようが、あるいはそもそも何の為に導入されたのかが忘れ去られ、もはや誰も説明できない状況になろうが、そのまま継続される傾向があるのだ。単に継続するだけでは無く、廃止の声に対しては積極的に抵抗するように見えることもある。どうしてだろうか。その理由は簡単だ。

継続する内にいつの間にか精神性をまとい、道徳性を帯びるようになるからである。

「どのようにして学校に取り入れられたのかわからない、なのに継続だけはされ、もはや、どうして継続しているのか誰もわからない」現象として、密着型ブルマーほどふさわしいものはないだろう。

一番初めにブルマーを女子体操着として日本に紹介したのは井口阿くりである。

みずから考案した体操着を奨励した。その時に図入りで紹介したのが、上は長袖のセーラー服、下は膝下までの巨大なふくらみを持つニッカーボッカー風のブルマー(当時はブルマースと呼ばれていた)である。

ブルマーが広く一般の学校に定着したのは、井口が帰国し啓蒙を始めてからさらに20年ほど後の事らしい。

文部省は体育時の服装に関してかなり気を使ってきた。

女子の体に対して性的まなざしを誘発することがないようにまた性的存在であることをことさらに意識させることがないように注意しなさいと指導しているわけである。

普及と消滅に関する諸説

東京オリンピック憧れ説

→ソ連の選手に憧れた少女達がいたとしても、学校の制服を変化させたと考えることはとても出来ない。

これまで学校が少女たちの憧れを制服に反映させたことがあっただろうか。

技術の進歩/業界の事情説

→学校の体操着は、ユニクロの服がヒットするような仕方でヒットするわけではないのだ。

多くの場合学校の指定という要件が間に入る。生徒が選択出来るのはどのメーカーのものを選ぶかだけなのである。どうして全国の学校がある時期にこぞって密着型ブルマーを女子体操着として採用したのかだ。技術の進歩と業界の事情ではその点を説明することが出来ないのである。

運動機能向上説

→ブルマーに関しては、ちょうちんブルマーから密着型ブルマーに変わったからといって、動作面での機能は殆ど何も変わらなかったと言える。

1946年5月 文部省が作成した新教育指針では

国家主義を否定して、個人の健康とスポーツマンシップを養成することスポーツエリート主義を否定して、全ての子供にスポーツの機会を与えること勝利至上主義を否定して、個人の性別・体格・技術に応じた目標と実践をおこなうこと

三番目に否定されている勝利至上主義は、体格・技術・訓練に見合わない勝利にこだわれば必然的に精神主義に走らなければならなくなるという意味で精神主義もまた否定されている。

精神主義から脱するには、上達のいずれの段階でも科学的な発想が求められるが、この科学的発想こそが戦前までの教育に欠けていたものなのである。

このことを反省して指針は次のように書く

「科学教育にちて、はなはだ冷淡であり、むしろ、誤った考えすら抱いていた。すなわち科学教育を知育偏重と混同して、これを有害なものと考える人々すらあった。

また日本人は物事を取り扱うに、「勘」とか「骨(こつ)」とかいわれるような主観的、直感的な力にたより、客観的・合理的な方法を発展させることを怠った。

たまたま、その勘や骨に恵まれた天才的な人間が、優れた技術を持つことが出来てもそれを規則だった方法の訓練によって、多くの人々に学ばせたり、後世の人々に伝えたりすることが、出来なかった。さらに日本人は権威や伝統に盲従して、これを批判する態度が乏しく、感情に支配されて、理性を働かせることが少なく、目や耳に触れぬ無形のものを尊敬して、物事を実証的に確かめる事が不得手であり・・」

1964年の東京オリンピックは、のちの回顧番組などでは男子体操や柔道の活躍、それに女子バレーボールの優勝などもあって日本が大活躍したという印象が作られているが、柔道とバレーボールは東京大会で初めて採用された新種目であり参加国も少なく、世界の目から見ればどちらかといえば枝葉の種目だった。

その感覚はスポーツ大日本派にとっても同じで、重要なのはやはり水泳と陸上だった。

東京大会は日本の栄光を世界が目の当たりにする晴れ舞台になるはずだった。

ところが、よもやの惨敗である。スポーツ大日本派にとって東京大会は晴れ舞台どころか屈辱の大会となってしまったのである。

大会をやらせない為の組織だった中体連は、もともと会費と補助金と推薦料以外の集金システムを持ち合わせていない。他の方法で資金集めをするノウハウもない。

だから、大会に関わるようになってからの中体連は慢性的に資金難にあえいできた。

オリンピック東京大会以降、全国中体連は資金面での困難がますます大きくなった。

そうした資金的窮状にある時、素晴らしく商才に長けた人物が中体連にあるアイデアを持ちかけた。これまでたびたび回想記の中に名前のあがっていた千種基である。

校長会-東京都中体連-全国中体連-日本綿毛(尾崎商事)が密接に持ちつ持たれつつの関係を維持しながら、ジャージ・ブルマーの浸透はいわばトップダウン方式で急速に進んでいった。

密着型ブルマーが消滅に向かって加速するためには(中略)

セクハラ概念が日本社会に急速に浸透したことだった。

セクハラが日本社会に浸透し始めたのは1989年のことである。

言葉自体はそれ以前にも使われていたが、福岡の出版社に務める女子編集員が上司のセクハラを理由に民事裁判を起こした事で広く注目されるようになった。

そうした時代の流れの中にあって、密着型ブルマーの強制もまたセクハラではないかという議論が出てきた。発端は1993年11月22日付けの朝日新聞がブルマーの統一くすぶる不満としてシンガポール日本人学校中学部のブルマー統一問題を取り上げたことだった。

長い間、無視されたり抑圧されてきた反ブルマーの声は、セクハラ概念の浸透によってようやく学校にも届くようになったといえる。

Posted by ブクログ

何故、学校で密着型ブルマーが取り入れられ、存続され、

そして廃止されていったのか。各種資料やデータ等を調べ、

考察し、詳細に解き明かしてゆく。

・はじめに

第1章 ブルマーの謎と来歴

第2章 密着型ブルマーの普及と風説 第3章 中体連とブルマー

第4章 全国中体連の設立と変貌

第5章 密着型ブルマーの普及過程

第6章 密着型ブルマー受容の文化的素地

第7章 密着型ブルマーの消滅過程 第8章 ブルマーの時代

・おわりに

注、参考文献一覧有り。

1900年代に女子の体操着としてブルマーが取り入れられ、

特にちょうちんブルマーは戦後しばらくの間使われていた。

が、1960年代に密着型ブルマーが取り入れられるようになる。

GHQの方針、文部省の苦慮と中体連の設立。

全国大会を阻止するのが目的だった中体連は、

東京オリンピックによりスポーツ大日本派や世論に押し切られ、

大会を主催する団体へ変容。しかし資金不足に陥り、

体育衣料メーカーとタッグを組み、支援を受けながら

体育の授業用のジャージや密着型ブルマーの販売を後押しする。

折しも東京オリンピックでの女子体操などの姿に、

健康的な容姿を見い出したのか、学校で密着型ブルマーが

受容される。戦前からの下着とブルマーの二枚ばきの素地も。

だが、セクハラの概念が浸透し、ブルマー強制もセクハラでは

ないかとの疑念が生まれ、ハーフパンツ等への移行が始まり、

密着型ブルマーは消滅していった。

普及や消滅の風説についても丁寧に考察したうえで、

密着型ブルマーについての様々な資料から解き明かしてゆく

過程は、なかなかの力作でした。

30年も密着型ブルマーが定着していたことについては、

道徳的意味合いがあったのではと考察していますが、

学校は一度決めた事がなかなか変えられない場であると

というのも、あるんじゃないでしょうか?

そういえば昔、職員会議の場で、簡易マネキンを準備して、

校長が密着型ブルマーからこのハーフパンツに替えたいと

言ったときは、よく決断したなぁと思ったものでした。

まぁ、体育衣料メーカーの意向もあったのかもしれないけど。

Posted by ブクログ

とても面白かった。

多くの資料に導かれて、ブルマーが一世を風靡し急速に消えていった理由に迫っていく。その中で明らかになる全国中体連という組織との関わり。ブルマーが帯びることになったイメージとは······。

とても引き込まれる作品だった。著者のブルマーへのこだわりが伝わってきた。

Posted by ブクログ

タイトルと、表紙の装丁はアレですが、いかがわしい本ではありません。大まじめな社会学の本。著者は大学の先生。

なぜ、学校はブルマを体操指定服にしていたのか? どうしていきなり姿を消したのか?

そういうものを全国の学校が一斉に選んだ、しかも文科省からの指示通達があったわけじゃないのに。そのことについて明確な説明ができないのはなぜか。そんなテーマを扱った研究本です。

個人的な話になりますが、私、小学校と中学校、ずっとブルマでした。当時は漠然としか気にしてなかったですが、今考えると違和感がたくさん。

なんでこんなに「お尻がまるまる見える」カタチの服が、体育の指定服だったのか。ブルマが恥ずかしくて、体操着の上着をブルマを覆うように着て、ブルマ自体を隠していました。ノーパンみたいで、逆に恥ずかしい。

なぜブルマは出現し、消えたのか。たくさんの資料と、考察と、根拠を述べて、本一冊分、みっちりと論が展開されています。

疑問を呈する部分はすごく納得がいく。背景事情は興味深い。パンツ二枚履き理論はすごく腑に落ちました。メーカーさんの努力や、中学体育連盟の思惑なんかも面白い。

でも、それでもなお、著者さんが提示する理論には、部分的に納得しづらい部分がある。それも面白いところなんだと思います。一から十まで納得できるものではなく、ここはわかる、ここは私は違うと思う。そういうふうに読める本は、本一冊分以上の刺激があります。

お金が動き、人が動くものっていうのは、まあ、秘めた思惑と、時代の後押しってものがあるよねえ。

いつかまた、ブルマに関する新しい資料が見つかって、新しい論が展開されるんでしょうか。その日が来ることを願ってやみません。

Posted by ブクログ

密着型ブルマーがいかにして広がり、定着し、そして消滅していったかの社会論。

東京オリンピックを契機に、テレビを通じて外人選手を見る機会が増え、強い選手への憧れとしてレオータード(密着型ブルマ)がステータスシンボルとなる。また、戦後スカートの普及に伴い、スカートの下にパンツを二枚ばきする伝統があり、ブルマーに対する抵抗が少なかったとされている。

また、ブルマーの普及に関しては、国威発揚のためにオリンピックで結果を残す必要があり、中学生年代の選手を早くから育成する目的で、中学生の全国大会開催が期待されていた。そこに、中体連が絡み、組織維持運営のために、衣料品メーカーと組み、ブルマーの着用を推薦することによって、一気に普及していった側面があるらしい。

消滅に関しては、セクハラ概念の浸透、犯罪、代替物としてのジャージ系ハーフパンツの台頭があげっられている。

中学、高校共に普及率が50%を超えていたのは、1969年から1975年ごろらしい。まさにこの頃思春期を迎えていた私は、周辺に密着型ブルマーが溢れていて、それが当たり前のように感じていた。

しかし、その背景には本書で綴られていたような事情が複雑に絡んでいたということか。ある意味、時代の産物であった密着型ブルマーは、我々年代の記憶遺産かもしれない。

Posted by ブクログ

ブルマーの広まりの経緯が,中体連や東京オリンピックや繊維販売会社の思惑とともにあり,学校側はそれほど主体性がなかったのが面白い.そしてブルマーへの恥じらいが婦徳派の要件を叶えたというところが,切り口として新鮮だった.