あらすじ

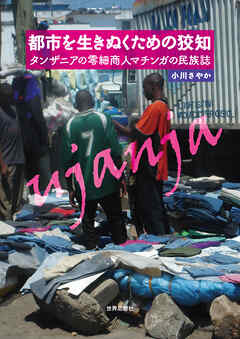

嘘や騙しを含む熾烈な駆け引きをしながら路上で古着を売り歩き、五〇〇人以上の常連客をもった著者。ストリートで培われる策略的実践知に着目して、彼らの商売のしくみを解明し、日本を逆照射する。第三三回サントリー学芸賞(社会・風俗部門)受賞。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

著者が実際にタンザニアで古着を売る商人と一緒になって古着を売りながら調べたものである。マチンガについて知るために飲み会の費用を全額持ったが結局わからなかったという事例も書かれている。それぞれの商人からの聞き書きの部分はポイントを小さくしているが、字下げで引用してくれた方がよかったと思う。写真や表や図がある。

様々な本で一部が紹介されていて、博士論文の一部も入っている個人露店商売の集大成の本である。

タンザニアだけでなく、ほかの国の露天商を研究する上でも役立つと思われる。

Posted by ブクログ

著者自らが古着販売を実践しての、フィールドワークの論文。全く予備知識のない内容で、しかも論文!ですが、マチンガたちの暮らしぶりがありありと伝わってくる筆致で、感動的に読みやすい学術書でした。読むのに体力のいる大作だけど、説明がわかりやすくて、解説もふんだんで、典拠もきっちり明示されていて、読み進めるのに全くストレスがない!学問的ワクワク感を追体験できてほんとに楽しい1冊。

社会主義体制から経済が自由化されグローバル資本主義に飲み込まれていく課程で、人びとがどんな風に生き抜こうとするのか。そのあたりを興味深く読みました。「アフリカの底辺に暮らす人々」というと、ともすると同情的に思ってしまいがちだけど、とんでもない。生き生きと、貪欲に、楽しげに生きるマチンガたちが、平和ボケした日本で惰性で生きている私を見たら、全く覇気がなく見えるだろうなぁ。うん、これからは私もウジャンジャに生きよう!

Posted by ブクログ

ウジャンジャ!!このうさん臭い言葉が、この本を読み終わる頃には魔法を懸けられて、何かしら素敵な言葉に見えてくる。

タンザニアの1地方の喧噪が肌で感じられるような、貧しくて、生命力にあふれたしたたかな生活。これからマチンガがどこへ向かうかも興味あるところである。

Posted by ブクログ

誠実さ真面目さに重きが置かれず、

お互いに交渉(コミュニケーション)できるかが

大切な価値観ぎ面白かった。

でも、難しかったので腰を据えて再読したい。

Posted by ブクログ

とてもイキイキとしたマチンガが描かれる一方で、人類学としての論もキッチリ立てられていて、独特の読後感が残る。とにかく面白く読める。それが故に、自分の読み取りが正しいか少し不安も残る。インフォーマルセクタというものを知って、これまで言葉にできていなかった物事を、少し表現できるかも知れないと思えた。

Posted by ブクログ

成程、中に入っての知見とはという感じで非常に面白かった。見えてくるのは都市部の路上にいる物売りに対するこちらのステレオタイプな見方以上に内部は多層であるのと同様、ステレオタイプな見方を衣装化してる現実。著者が書いている通り観測による変質があるし再現性の面で限界があるけれど、時事面の点も含めて興味深い。

個人的な感想。各人のエピソード読むと何故か巷説百物語思い出した。

ところでアフリカだとウサギが狡知の象徴なのに、ビックリ。

Posted by ブクログ

見事な民族誌。そもそも、着眼点が良い。生き抜くための狡知とは、著者自身も書いているとおり、何もマチンガだけのものではない。社会という空間で様々な他者と関係する我々はきっとどかで各々のウジャンジャを駆使して生きている。それが普段は見えにくいだけで。しかし、この狡知こそ世界を活気良く動かす潤滑油でもあるのだろう。

Posted by ブクログ

■ 内容

グローバル資本主義システムの末端で、零細商人マチンガが日々織りなしている商世界の実態を開示し、その商世界を維持・再生産している独自の人間・社会関係と商慣行を、彼らのミクロな商実践に注目して明らかにしている。〔P312より〕

■ 感想

一見、非合理で倫理に反する様に写る、マチンガの様子(マリ・カウリ取引/ウジャンジャ)にも、合理性や倫理的なつながりがある事がよくわかった。

日本、アメリカなど先進国と言われる国では、資本主義やそれに紐付く商慣行が行き渡っている。それは、とても合理的で恵まれている一方で、それにより人々の想像力や生き抜く知恵(本書で言うウジャンジャ的なもの)を身に付ける機会を失っているとも言える。

先の読めない現代、本書を通じて、タンザニアのマチンガとウジャンジャの実践を観て行く事で、我々は多様性を持って様々な課題に取り組める、キッカケになる様な気がした。

■ 更に

特に、タンザニアの若者がストリート教育の中で、ウジャンジャを身に付ける様子が印象的だった。我々も、仕事をする上で様々な知識やスキルを身につけていく。それらのうち、体型立てて学べるものはごく一部であり、その多くは実践と体感で身に付けていくものだと思う。ある意味、それは本書で書かれる「ストリート教育」と「ウジャンジャ」の関係に近いと感じた。