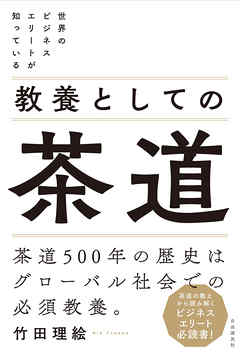

あらすじ

世界のビジネスパーソンが憧れる「おもてなし」、

それを体現するのが「茶道」。

海外では茶道=日本と考えられています。

千利休、わび・さび、表千家・裏千家など茶道にまつわる

言葉をあなたは説明できますか?

欧米では自国のカルチャーを語ることで、アイデンティティを

表現することができます。

グローバル茶道家である著者が教える「茶道の知識」をしっかりと学び、

欧米でしっかりと発信することで、ビジネスを前に進めていきましょう。

また、茶道は総合伝統文化であり、学ぶことで、華道・禅なども

わかるようになります。一つ知れば、いくつもの知識が身につく

茶道を本書ではわかりやすく解説。

茶道500年の歴史を習得しましょう。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

茶道体験に行った後に

こちらを読ませていただきました。

まだまだ知らないこともたくさんあり、

とても奥深い世界なのだなと感じました。

日本の学校でももっと

茶道について教わることができたら

日本の文化について語れる

日本人になれるのに、

もったいないなぁとも思いました。

禅語も心に響くものが多く、

もっといろいろと知りたいと思いました。

Posted by ブクログ

茶道とは何か?

「乾きを医するに止まる」

単に喉の渇きを癒すだけじゃなく、心の渇きも癒す。

忙しない現代人にとって、茶道を通じてマインドフルネスに没頭し、侘び寂びを感じながら楽しみたい。

Posted by ブクログ

茶道の入り口はここだよ、と教えてくれるようなレベル感の本。茶道に興味が湧いたし、偶々御招待いただいた茶会の前に読んでおけばよかったと少し後悔。茶道の心を垣間見れる良い本。

Posted by ブクログ

初めて茶道に出会ったのは小学生の時。

そこから辞めてはまた始めてを繰り返して現在26歳。ここ3年は本気で取り組めてる。

そんな今だからやっと気づけた茶道を習う意味が網羅されていた+簡単な歴史も学べて、茶道をしている人に知らない人にもいい本だと思った。

茶道を始めてから着物を習って着るようになった。

華道の資格も取った。

今は着物をコーディネートする楽しみも増えたし、お正月にお花を生ける楽しみもあるし、最近は焼き物の勉強も始めた。

今度は禅語についても勉強したいし、お道具を作る職人さんの技術を見学しにも行きたいと思う。

とにかく茶道を真剣にすれば世界が広がる、特に日本人として知っておくべき世界が。

知識も身につけられて瞑想のような心のトレーニングもできる。やっぱり最高じゃない?

Posted by ブクログ

私も茶道歴10数年です。確かに茶道を知る

ことは日本の文化、芸術を知ることにつな

がるので、まさしく教養の一つであること

には大いに賛同します。

書(掛け軸、禅語)、お花、お香、お道具

(陶芸、漆器)、建築(茶室)、庭園(露

地)、和食(懐石、和菓子)、着物、歴史

、文化、作法、精神性など、総合芸術なの

です。

これらを知ることは教養を高めることに他

ならないでしょう。

10数年茶道教室に通っている私としても、

まだまだ先は長い、と思い知らされる一冊

です。

Posted by ブクログ

日日是好日を読んで茶道に興味がわいていたので一読。

やはり道を極めるということはいい。

何に良さを感じているかというと

やっぱり「今、ここ」という考え方なのかもしれない。

二度と流れることのない「今、ここ」に集中してこの時を過ごす。

それがすべてからの解放であり、生きる、ということのような気がする。

春来草自生という言葉は勇気がもらえる言葉だった。

素敵な言葉に出会えた。

「道場とは心の在り方」という考え方にも共感できた。

目の前のことから謙虚に学ぶ人間でありたいと思う。

Posted by ブクログ

薄茶 1人2g(茶漉しで振るうとダマにならない)80度のお湯70ml入れて20~30秒「m」の形を描くように茶筅を動かす

禅語

ものの豊かさより、心の豊かさ

「照顧脚下」自分の足元をしっかりと注意してみましょう

「日日是好日」未来を憂うより、いま、この一瞬を精一杯に生きる

「行雲流水」雲や水のように執着を捨て身軽になってこそ、道が開けて前に進むことができる

「和顔愛語」心に余裕がない時、5分早起きして自分のためにお茶を入れてみては?

「白雲自去来」様々な情報に心が曇っても、自分軸を持って動じないこと

「直心是道場」日常生活の中でも修行できるよ

「知足按分」

瞑想は5分でもOK

・目を軽くとじ、背筋を正す

・呼吸に意識を集中させ、腹式呼吸を繰り返す

・呼吸にあわせ一〜十を数え、繰り返す。雑念が浮かんでも追わ図に再び呼吸に意識を戻す

お抹茶のいただき方

・お茶碗を右手で持ち上げ、左手のひらに乗せて、右手で包み込むように持つ

・正面の絵柄を避けるため時計回りに二度回す

・最後は音を立てて吸い切って飲む

・口をつけた場所を、右手の親指と人差し指で拭き、汚れた指は懐紙で拭く

・反時計回りに二度回し、正面を元に戻し、お茶碗を拝見する

ーーー水をはこぎ、とってきた薪で湯を沸かし茶を点てる。お茶は仏様に備え、おかく様にも召し上がっていただき、自分も飲む。それが茶の湯です。

1度チラッと見た時は少し上からな感じがして積読になってました。少し茶道をする経験を経てもう一度読んでみたらなるほどという部分もあったので⭐︎4に。

Posted by ブクログ

茶道について

・飲み方の作法がある

・飲み方を知らないといけなさそう

・何のためにわざわざあんな飲み方をするの?

茶道とは、と向き合って考えたことはないがなんとなくこんな感じのイメージばかりもっていた。

でもある人に言われた。「茶道ってどちらかというといただく方よりおだしする方が主なんですよ。お客様をおもてなしする心とか考えとか。」なるほど自分は飲む側、もてなされる側のことしか考えていなかった。軽く目から鱗な感覚。それから茶道に興味をもち購入。がっつり茶道を学びたいというよりも茶道の基礎的な考え方や作法に触れてみたい。そんな自分にとって適した一冊。とても読みやすくさらっと読むことができました。

「利休7則」相手のことを考える、準備を怠らない、当たり前のことなんだけど改めて意識させてくれる。勉強になりました。

Posted by ブクログ

茶道の概要が理解できる。実際に茶道のお稽古をしているけど、お稽古ではメインで触れない歴史や所以を学べた。

人に茶道について話したい人はちょうどいいと思う。

Posted by ブクログ

茶道がとても身近に感じられるように、分かりやすく解説してくれてるので、入門書として最適な一冊。

日本人として身に付けておきたい教養として、まず体験してみたいと感じた。

Posted by ブクログ

「日本人なのに、自国の伝統着が着れないのですか?」と外国人に問われている場面は読んでて、なんとも恥ずかしい思いにさせられた。

本著は、日本古来の「茶道」について、非常にわかりやすく、吸収できる本だった。

Posted by ブクログ

日本人なのに茶道には縁がなくまったく知らない

日日是好日―「お茶」が教えてくれた15のしあわせ―

樹木希林氏の日日是好日の映画でも知られる

こちらを読んで以来、なんとなく尊敬する作法となっていた。

お点前を習うとは思えないが、日本人としてどんなものかは知っていると

お茶だけでなく、お花や庭、着物や立ち居振る舞いにも活かせるのではと、教養としての茶道も読むことにした。

利休のお茶のこと、その歴史のこと

流派について

そしてお茶室の色々な細工など

難しくなく書かれていてとても読みやすかった。

なかなか機会はないけれど、そうした習い事を芯にしている方々がいらっしゃることに尊敬の念を抱きました。

茶道がマインドフルネスにつながると言うことが心に残った一冊でした。

Posted by ブクログ

茶道の知識は全くありませんでしたが、表千家と裏千家の由来や違いなど、とてもわかりやすく、また面白く学べました。

本で読むだけでなく、実際のお茶会にも参加してみたいなと思いました。

Posted by ブクログ

前半は著者の経験談で、それが少し多すぎて間延びした気がするが、終盤には日本文化のそれぞれについての解説があり、それをすべて集約した茶道の世界は日本文化の総合芸術と言われることにも納得できた。

なかなかこういう本がなかったので、読めてよかった。また、茶道の世界を味わってみたい。

Posted by ブクログ

もともと茶道を少し習っていたので、読んでみたらやっぱり茶道は楽しいな、良いなって思った。最近全く点ててないので、せっかくだから時々復習しながら気軽にやろうかな。

お盆立てのお免状は取って、初釜もやって、風炉と炉も習ったんだけど、それはお免状は取らなかった。

なぜなら、お金がかかりすぎるー。

私みたいな一般会社員じゃ、その先本格的にずっと習いたくても金銭的に無理。それに、領収書も出さないような上納金システムがグレー過ぎて、今どきじゃないよね。(そういう考えだから、本物の社交界に入れるような人間になれないんだけどね。)いくら海外の人に素晴らしいと思われても、入口が狭いんだもん。ほとんどの日本人がやったことないのは当然だよね。なんなら、小中学校とかで無償で体験させるとかあってもいいのに。

だからといって、カルチャー教室とかで上辺だけ習うのもちょっと違うし、深く習おうとするといくらあっても足らないし、なんだかなあ

Posted by ブクログ

茶道益々興味がわきましました。

お茶会に行って掛け軸観てお菓子を頂き、お茶碗を眺めてお抹茶を頂きたいと思いました。

もし茶道を極め、茶道教室の先生になれたら、海外で教室を開いて日本の文化を伝えたいと思いました。

Posted by ブクログ

「茶道」と言われると決まりが細かいなどのイメージから取っつきづらい部分があって、敬遠することが多かった。本書の中では茶道の中で大事にされているエッセンスがわかりやすく解説されており、スッと理解することができた。

特に印象に残ったのは、

・「一座建立」

(意味:主・客ともに一体となって、お互いを思いやることでこそ茶会が成功する)

⇒「お客様は神様」ということでふんぞり返ってしまう人もいるが、自分も場を成立させるための要素の一人であるとどんな場でも意識することの大事さを教えてくれた。

・「春来草自生」(はるきたらくばくさおのずからしょうず)

⇒周りだけ成長して自分は成長できていないのではと焦ることもあるが、落ち込んだときは次の成長に備え貯えよう。春が来れば草木は伸び、必ず花は咲くように、周りにはまだ見えていなくても努力ををしていれば必ず実る。

2つ目の言葉は北予備のキャッチフレーズみたいだが、今の自分にとって、仕事で回りと比べて実績が残せていないのではないかと比べて焦りを隠せない自分にとって、大切にしたい言葉だなと思った。

そのためにも、努力・自己研鑽を断続的に行って、養分を蓄えていきたいと思う。

Posted by ブクログ

全く茶道の知識がなかったが、茶道の基本的な精神を知ることができた。特に、茶道は日本の総合伝統文化だということが学べてよかった。侘び寂びなど言葉だけ知っていたものを理解することもできた。

Posted by ブクログ

日本人の国際化という文脈の中で、海外にいった日本人が日本の歴史や文化を語ることができないところに問題があるといわれて久しい。

日本文化を象徴するものは種々あるが、本書では茶道を日本文化を知る入口になるものだとし、茶の湯の歴史、背景、精神をとおして茶道を解説する。

日本文化を象徴するものはたくさんあるが、茶の湯が海外にでて日本文化をかたるときに便利な点は、

蘊蓄が語れる。茶の湯そのものに加え、建築、焼き物、書、画、活け花等々の日本文化要素を茶の湯の構成要素として語れる。

実際に体験してもらえるコト文化である。正式な茶会を開こうとするとなかなか敷居が高いが、お茶を飲む、お茶を飲むことで主と客が心を通じ合わせるということはどんな形式でもできる。茶碗、棗、茶筅、茶杓、袱紗はコンパクトにまとめて携帯が可能。あとは湯があれば茶の湯は行える。

ちかごろ流行の「おもてなし」を具現化している。

といった点があげられよう。

書名からすると、ビジネス書っぽい雰囲気をあたえるが、難しそうな用語を簡単に解説してくれているし、海外での筆者の経験をふまえた記述で、茶の湯についてまったく知らない人でも入門書としてわかりやすく読める本である。

茶の湯は奥が深いが敷居は案外低いものである。私自身は茶道は習っていないが、御抹茶をいただく機会は良くあるし、簡単な茶会に招待いただいたこともある。本書で書かれたことを踏まえて茶の湯にふれてみることで教養としての茶道もされに理解できると思うのである。

Posted by ブクログ

外国の要人をおもてなししたくだりとか、ちょいちょい自慢話が多め?と思ってしまった。

ただ、なんとなく茶道を知りたい人には効率よく色々ざっくり知識を得られそう。歴史も、茶道の心得的なものも、茶道にまつわる英語での言い回しなどなど。

私自身が茶道を始めた頃に先生から聞いたことがたくさん出てきて、初心に返った。利休の教えは仕事や現代の生活でも活かせる気はする。

全然お稽古に通えていないけど、稽古場だけが茶道に通じているわけではないし、抹茶と茶筅があればとりあえず薄茶は点てられるんだよね…持っていても全然飲めてないので、早速夫と二人分やってみるかー、という気にはなる。

茶道の点前の動きはムダがないし、美しい。そんなふうに日々の行動ができたらいいんだけど…。イチローのバッターボックスでの動きに茶道を連想する、というビートたけしの話は妙に印象に残った。

まずは目の前のことに集中するのと、時間や気持ちに余裕を持ちたい。これがなかなか難しいんだけど…。

Posted by ブクログ

この本に書かれていることはなるほどなぁ、仕事に生かしたいなと思いました。

茶道を習っている時に知りたかったです。

でも、言葉が難しくて読むのに時間がかかりました。 読む価値はあり。

禅の事も書かれていて興味深かったです。

Posted by ブクログ

長年茶道に親しんではいるが、ビジネスにおける教養という観点から考えたことはなかったので、興味を持って読み始めた。導入として書かれている外国の賓客とのエピソードには若干さめざめとしてしまったが、そこからの展開はわかりやすくよかったと思う。ただ時間のない読者にもポイントをつかみやすいようにという配慮からか、色文字や棒線、一文ごとに行間を取る、などの誌面デザインは、集中力を途切れさせるので不要では?と思った。

Posted by ブクログ

さらっと茶道を知れる本だが

もともと茶道こそ習っていないものの

知識としては知ってる内容が多かったので

復習という意味合いでは読んで良かった。