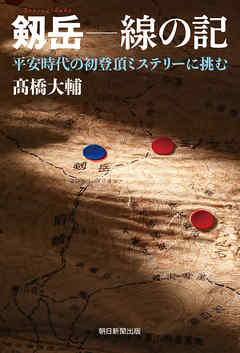

あらすじ

岩場が険しく明治まで未踏峰と思われていた剱岳。その山頂で見つかった古代の仏具を置いたのは誰か。登山道具もない時代にどのルートから登れたのか。そしてその目的は? 探検家の髙橋大輔が、その答えにたどりつくまでの冒険ミステリー。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

タイトル、そして著者の名前(高橋大輔)から、なんかイロモノっぽく思ってしまうけど(俺もそうでした。さーせん)、エエ意味でがっつり裏切られる傑作ノンフィクション。

映画化もされた新田次郎の名作山岳小説「剱岳 点の記」で、主人公らが剱岳に登頂、四島三角点を設置した際、彼らは奉納されたと思われる剣と錫杖を発見している。これは実話であり、では明治の測量技師たちより先に、つまり剱岳のファーストクライマーとは誰だったのか?

を探るのが、この本の主題である。

さらに著者は、誰が?だけでなく、ファーストクライムの5W1Hを全て解明すべく、資料を漁り仮説を立てて、現場検証し、仮説が崩れたり疑問が出たら、さらに資料を漁り、他人に話を伺い、仮説を立てて現場検証…PDCAを念入りに繰り返していく。

謎解きの道中で、歴史ロマンに思いを馳せ、その土地の風土を細かく観察し、実際に山を登れば登山ルートだけでなく廃道を探り、藪漕ぎをし、ヌタ場をクライミングまでしてしまう。その描写が実に面白い。歴史、土着風土、登山等々あらゆる好奇心を刺激してやまないのだ。

彼がたどりつく5W1Hの答えは、ある程度の物的証拠と状況証拠があるとはいえ、仮説に過ぎないが、相当説得力のある説だと思う。

山登りをするにあたって、単に体を動かすのが気持ちよくて楽しいハイキングに留めるのではなく、予習でも道中でも下山後でもいいので、こういった歴史的背景に思いを馳せててみるというのは、趣味の幅と厚みを大いに肥やしてくれるだろう。

Posted by ブクログ

新田次郎が書いた有名な!?「剣岳・点の記」にも出てきますが、明治時代に剣岳の測量に入った人よりも先に

剣岳山頂に登った人がいる・・ということを聞いた冒険家が、誰が、いつ、なんのために、どこから、のぼったのかを調査、検証、するまでのドキュメンタリーです。

山を登ることは、自分との闘い、とか、達成感を味わいたいとか、人さまざまなのでしょうが、立山は、富士山、白山と並ぶ霊峰で、昔から山に神々が宿り、生命の誕生と終わり、そしてあの世があるとし、特に剣岳は、江戸時代から地獄の山として入山禁止になっていました。見るからに険しく、危険な鎖場がある山です。だからこそ、山登りには、魅力的な山なのでしょうね。

でも、今回は、一人の人間の満足を得るための山登りではなく、宗教と国益が織りなす歴史を紐解く山岳ドキュメントになっています。(興奮)

沢山の文献と人からの聞き伝えや情報を調べぬいて、事実を明らかにしていく様子は、鬼気迫るというか、執念と言うか。すこしずつ見えてくると、読んでいても先が気になる、気になる。。

剣岳ふもとの上市町に残る真言密教の遺跡や大日大岩山の不動明王像や阿弥陀如来像のいわれや山にある陰陽石(神宿る石)など、知らなかった歴史遺産がどんどん出てきて、山は山登りだけのものじゃなかったんだと心震えました。

剣岳や立山に関心ある方は、是非、一読あれ。

Posted by ブクログ

山ガールの後輩が、「面白かったです」と勧めてくれた本。

でもって、私達の仲人さんも登場するらしいので、年賀状を書く前に読む。

明治の終わりころ、日本地図の空白地帯をなくすために、陸軍の測量部は登頂不可能と言われていた劔岳に向かう。

しかし、苦労の末頂上に着いたら、そこに平安時代の仏具(錫杖頭と鉄剣)が置かれていた。

一体いつ、誰が、この場所にきてこれを置いたのか。

登山素人の私からすると、どこから登ってどのルートを選んだかなんてどうでもいいような気がした。

だって山でしょ?

360度どこから登ってもいいんじゃないの?

山とはそうものではない。

準備もしないで登れば命がない。

なのになぜ、明治になってもなお登頂不可能と言われるような山に登った人がいるのか。

答えは残された仏具にあると考えられる。

史料を読み、地元の人に話を聞き、地図を見て、仮説を立てて、実際に山に登る。

現在の整備された山道や、登山道具をなしに登れる場所を探す。

日本は古来から山を神聖なものとして信仰の対象としていた。

世界的には高山って、神聖だから入山禁止、または恐ろしい場所として入山禁止としているところが多くて、日本のように神聖視しながら登っていくのは極めて珍しいのだそうだ。

そんな日本人の宗教観も交えて錫杖頭の謎を追う。

いくつも仮説を立てて考察してを繰り返す、その過程の面白さ。

”わかりきったような答えを安易に出せば人間の思考はそこで停止する。疑問、謎、好奇心はいつも寸止めだからこそ、追跡エクスタシーが生まれる。”

全くそう思う。

Posted by ブクログ

注!内容に触れています

「剱岳に初登頂したのは誰か?」、「平安時代の初登頂ミステリーに挑む」って、そりゃいくらなんでも面白そすぎだろ!って読んだ本。

……だったんだけどー。

なぁ~んか、イマイチ、エキサイティングじゃない(^^ゞ

この本のハイライトって、絶対、第8章の著者が初登頂(というか、恐らく「開山」) ルートと推測する、立山川を遡行→「ハゲマンザイ(という場所)」から早月尾根に上がるルートを登った時の記録だと、(自分は)思うのだ。

でも、それって、250ページくらいあるこの本で、25ページくらいしかない(^^;

それ以外は、著者による「剱岳ファーストクライマーの謎」、つまり、

「いつ:山頂に立ったのは何年か」

「誰が:山頂に錫杖頭と鉄剣を置いたのは誰か」

「どのように:どのように山頂を極めたのか」

「どの:どのルートから山頂にたどり着いたのか」

「どこに:山頂のどこに錫杖頭と鉄剣を置いたのか」

「なぜ:なぜ山頂に立とうとしたのか」

という推理について、資料をあたったり、人に聞いたり、劔に行ったりして繰り返すばかりなのだ。

いや。そのことに興味はなくない。

著者が様々な経緯を経て、その推理が変遷していくのも。

だって、だからこの本を読み始めたんだもん。

でもさー。それは、劔岳なのよ(^^ゞ。

劔だからこそ、最初に登ったルートがどこか? それはどんなところなのか?というのはすごく興味がある。

つまりだ。

それと比べちゃったら、最初に山頂に立ったのが誰か?とか、錫杖頭と鉄剣をどこに置いたのか?等って、正直どーでもいいのよ。←身も蓋もない(^^;

ぶっちゃけ言っちゃうなら、この本って、その山が劔じゃなかったら、エンタメ本としては出版されてなかったと思うの。

どこかの1500メートルくらいの地味ぃ~な山だったとしたら、民俗学的な学術書的な出版のされ方をされていたように思うのだ。

立山川から早月尾根へのルートを実際に登った時のことは、実際にテレビ番組になったらしいが、それも、やっぱりその山が劔だったからだと思うのだ。

劔岳って、そのくらい魅力がある。

第1章で、著者は現在の一番ポピュラールートである別山尾根から山頂を目指した時のことを描いている。

その中に、“一難去ってまた一難。次は平蔵の頭が待っている(中略)登山者は山頂の手前まで迫りながら、その巨大な障害物を乗り越える試練を与えられる”とあるんだけど。

「平蔵の頭(ずこ)」なんていう場所、全く記憶になかったのに、“山頂の手前まで迫りながら、その巨大な障害物を乗り越える”という文を読んでいたら、ふいにその時の記憶がまざまざと甦ってきたのだ。

その時というのは連日の雨で。劔沢で2日間停滞した後のわずかな雨の止み間だったから。一服劔から先はほぼガスの中で、ほとんど視界はなかった。

そんな中、急にガスの中に黒々と巨大な影が現れて、ちょっとドキッとした記憶があるのだが、あれがもしかしたら「平蔵の頭」だったのかもしれない。

そんな風に、著者は情景の描写に優れているように思う。

だからこそ、立山川から早月尾根の件も、もっと詳しく描いてほしかったなーと、そこはすごく残念(^^;

ただ、最終の推測である、劔岳は実は古くは多くの人に登られていて。でも、加賀藩が山中での活動を制限、立山信仰の地を一本化したことで、立山川から早月尾根に至るルートは忘れ去られてしまった。

その結果、室堂起点の信仰では劔岳は「登ってはならない山」→「登れない山」へと変わっていったという推測はすごく納得出来る。

ただ、うがった見方をしちゃうと、著者って、本当に劔岳の昔のルート(著者の言うところの「初登頂ルート」)に別山尾根を想定していたのかなぁーって勘繰っちゃうのだ(^^ゞ

もちろん別山尾根は立山三山に連なる尾根だから、立山三山に登るために知られていたとは思う。

でも、今は地図があるから山々の位置を上空から俯瞰は出来るけど、昔はまずは下から見るしかなかったわけだ。

下から見て、「あの山はどこから行ったら登りやすそうか?」「どこが一番近いか? 早く登れるか?」と考えたと思うのだ。

だとしたら、普通に考えたら早月尾根…、だよねぇー(^^ゞ

だって、修験道とかもからんでいるわけでしょ?

なら、甲斐駒のルートが黒戸尾根だったように。劔だって、そういう風に山頂を目がけてダイレクトに上がっていく尾根、つまり早月尾根こそがルートだったように思うんだけどなぁー。

そう考えると、何度も出てくる“剱岳ファーストクライムの5W1H”を推考するための「別山尾根仮説」って気がしちゃって。

すごく嫌な言い方になっちゃうけど、それって本の構成上、後半を盛り上げるための仮説だったんじゃない?なんて思っちゃうのだ(^^ゞ

……と、まあ、自分の期待した内容でなかったため、文句ばかり書いてしまったが(^^ゞ

つくづく思うのは、著者はこれ、すごく楽しかっただろうなーということだ。

帯の満足気な笑みを見ていると、「へっへっへー。悔しかったらお前も行ってみな」と言われているようで、すんごぉ~くシャクにさわる(爆)