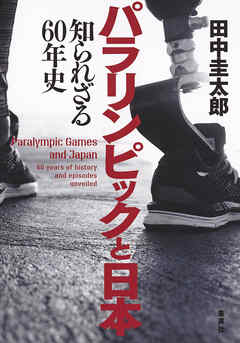

あらすじ

パラリンピックがいつどこで始まったか、知る人は少ない。そして、パラリンピックの発展に、日本という国が深く関わっていることも、ほとんどの日本人は知らない。「パラリンピック」の名を冠した初めての国際スポーツ大会は、1964年の東京パラリンピックである。イギリスの医師ルードウィッヒ・グットマンがロンドン郊外のストーク・マンデビル村の病院で始めた障害者スポーツ大会を始まりとして、この病院で研修した医師中村裕を中心とした人々の尽力により東京大会が実現したのが、現在に至るパラリンピックの源流である。その源流は、日本の障害者福祉や医療に一大変革をもたらし、アジア・南太平洋地域の国々にも障害者スポーツを普及させる役割を担った。そしてリハビリスポーツからアスリートスポーツへと競技が進化していく過程でも、多くの人々の活躍と苦闘があった。また、パラリンピックと障害者スポーツの支援には、皇室メンバーも深く関わっていたのだ。障害者、医師、官僚、教師、そして皇室の人びと。パラリンピック60年の歴史を紐解きながら、それに関わった多くの人々の知られざるドラマを描く、障害者スポーツ史の決定版である。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

パラリンピックの歴史を、その歴史を大きく左右した何人かの人物に注目して紹介した一冊。

副題の「知られざる60年」が実はたくさんのことを語っている一冊だと思う。

まず、(公式に使われたかはあいまいにせよ)「パラリンピック」という言葉が使われてからまだ60年ちょっとしか経っていない。そしてその言葉が生まれたのは前回の東京”パラリンピック”のとき。

そして今や「オリパラ」とセットにされているパラリンピックがずっとオリンピックと毎回同じ場所で行われるようになるのはそれから結構後になってからである、ということ。

割と根本的な所から「知られざる」存在なんだ、と。

第二次大戦で大量に出た頸椎損傷者が褥瘡で短命になるのを見たポーランド出身のユダヤ人医師・ルードウィッヒ・グッドマンがイギリスのリハビリ病院の院内イベントとして生み出し、それを世界的イベントとして大きくしていったこと。

そのイギリスの病院でリハビリを学んだ日本の医師・中村裕が、社会復帰を目標とした障がい者リハビリを日本国内で推し進める中で、東京五輪1964の直後に障がい者スポーツの国際大会を東京で行うよう運動をすすめたこと。

行われた”東京パラリンピック”はかなりの突貫工事的イベントとはいえ一定の成果を残したが、その成果の1つは参加した日本の障がい者が見た「海外の社会復帰している障がい者選手の姿」に対する衝撃であったこと。

それが日本にも社会復帰を目標としたリハビリがより導入されるきっかけとなり、1974年にできた日本初の障がい者スポーツ施設(今の長居障がい者スポーツセンター)創設につながっていき、それが教育関係者と障がい者スポーツの接点にもなって行くこと。

そして、徐々にパラリンピックが「スポーツ」として成熟し、知名度や育成者などが伸びていく中で、今度は「注目を浴びる自国開催パラリンピックの前だけ予算がつくがそれが継続しない」という問題が近年(特に1998年長野パラ五輪以降)顕著になってきていること。それは、パラリンピックの管轄が厚労省から文科省に移ったことでも解消していないこと。

いろいろと思うところはある。

ただ、最初はスーパーマン的医師や王族皇族、精力的な教員やコーチなどで支えられていたところのある障がい者スポーツに、徐々にながらも元・パラアスリートなどの障がい者自身が運営・普及活動に携わっていく過程(例:パラリンピアン協会)が見られ、それは興味深かった。

また福祉・医療だけでなんとかしていた障がい者の問題に、スポーツを通していろんな分野の人間が関わっていく過程も興味深く見ていた。

ただ、そんなことを伝える役割を期待されているはずの教育界がそういうことにきちんとした理解を持っているのかはかなり疑問の残るところではある。

一方で、今回の東京パラリンピックの解説者に大阪教育大学関係者が多いのは長居障がい者スポーツセンターの存在も大きいんだろうな、と予想され、下地はあるのにそれを活かせていないのは現状なのかもな、とも思う。

この本の本筋ではないが、中国が障がい者スポーツに積極的である理由の1つに鄧小平の息子・鄧樸方が文革の取り調べ中の事故で下半身不随になっていることがある、という指摘は興味深かった。

結果的に東京パラリンピック2020は、コロナ禍のせいで本来そこに期待されていた役割を十全には果たせなかった。ただパラリンピック自体は今後も続くわけで、それをどう生かしていくのかが問われているんだろうな、と思った。