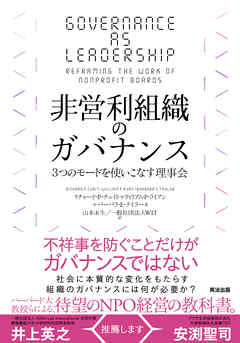

あらすじ

不祥事を防ぐことだけがガバナンスではない。

社会課題解決の重要なアクターである非営利組織。

社会的インパクトを創出し続けるために必要なのは、

経営力、特に、「ガバナンスのアップデート」であると著者は主張する。

社会に本質的な変化をもたらす組織のガバナンスには何が必要か?

組織と事業のポテンシャルを最大化するガバナンスのあり方とは?

これらの問いに、長年、研究を続けてきたハーバード大教授らが挑む。

出版以来、アメリカで読まれ読まれ続けている

待望のNPO経営の教科書、遂に邦訳。

非営利/営利を問わず、「ガバナンス」の本質を知りたれば、この1冊!

変貌しつつある地球や、複雑化する社会の課題に対して、管理するだけではない、

「創造的な理事会」でしか起こせない変化がある

――ガバナンスを理解し、ガバナンスを「使う」ことは、ビジネスと同様に、NPO経営の肝となる。

NPOに関わる実務家と外部支援者にとって、「いつものパターン」を超えるための、必読の一冊です!

井上英之(一般社団法人 INNO-Lab International 共同代表/慶應義塾大学大学院特別招聘准教授)

企業経営の現場では、ガバナンス強化とボード(取締役会)の活性化が同時に叫ばれているが、

その本質的な回答は非営利組織のガバナンス改革にあった。

「リーダーシップとしてのガバナンス」とは何か、創発的モデルでは何を起こせるのか等は、

企業のボードにも適用すべき優れた視点で、結果を出したいCEOにも有用だ。

ガバナンスの本からこんなパワーを貰うとは思わなかった。

安渕聖司(アクサ生命保険株式会社代表取締役社長兼CEO)

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2020.61

・非営利組織の理事会がどうあるべきかの研究は日本ではほとんどされてないのでとても参考になる。

・受託モード、戦略モード、創発モードを使いこなす。

・トラスティシップを育む。

Posted by ブクログ

翻訳版発売前から界隈では話題になっていた本。2005年に発売された本が15年越しに翻訳ということなのですが、今でもというか時代に関係なく重要なことで読む価値ある本です。

コンサルタントとして多くのNPOに関わる中で感じるのは、理事会がどのような組織であるか、という部分には組織としての強さの違いが非常に出やすいということ。その理事会の重要さは元より、あり方も含めて視座をググッと高めてくれる示唆に富んだ一冊です。翻訳の癖なのかやや文章が読み取りにくい印象はありますが。

本書では理事会には3つのモード「受託モード」「戦略モード」「創発モード」があり、この3つのバランスを意識し、行ったり来たりしながら組織運営にあたっていくべきで、それこそがリーダーシップとしてのガバナンスであるとします。

受託モード:監査、監督など従来理事会の役目だと考えられている必要不可欠だか、それだけでは十分ではない役割

戦略モード:成果指向で戦略的に思考するモード。戦略的な計画を立てることではなく、戦略的に思考することが重要である

創発モード:現在の単純な延長線上では辿りつかない異なる未来について思い描く思考。未来志向。センスメイキング。

「リーダーシップとしてのガバナンス」は言葉面だけだと分かるような分からないような言い回しですが、訳者前書きに引用されていた以下の言葉が非常に分かりやすかった。

「ガバナンスなきリーダーシップは、専制、不正、個人の縄張りを生む危険性がある。リーダーシップなきガバナンスは、萎縮萎縮、官僚主義、無関心を生む危険性がある」

読み方として少し注意が必要だと感じた点は、そもそも本書で対象としている組織がどういうものかを忘れないということ。本書で主な対象としているのは複数の有給職員がいて、理事会を定期開催している組織です。そもそも組織規模やフェーズ的にまだ本書の対象にならない組織も日本には多いでしょう。

そうした組織にとって本書は意味がない、という訳ではなく、規模が小さくまだ理事会マネジメントにまで手が回らない団体は、まず理事会に限らず通常の自分たちの組織運営全体の中に、受託・戦略・創発モードがどこまで機能しているかという形で読んでみると良いのではないかと思う。

本書の対象となる組織の場合は、運営陣や理事はぜひ読むべきだし、これから理事を引き受けるような人がこの本を読む機会があるとより良い理事会が作っていけるのではないかと思います。

コンサルとしては、現状の理事会をチェックしたり、戦略モードあるいは創発モードを誘発するための問いかけやワークがいくつか紹介されていたのが使えそうだなと。単純だけどきっかけとしての効果がありそうなものが多い。理事会の中でいくつかのワークをやってみるのも良いと思う。

問い

「あなたの団体の理事会が2年間、何の会議も開催せず理事会の職務も行わない場合、組織が被る最も重大な影響を1つ挙げるとしたら何になりますか?」

「この団体の特徴を最もよく表す3つの形容詞、あるいはフレーズは何か」

「今から5年後に、この団体が今と比べて最も変化している点は何だろうか」

「今から5年後に、この団体が今と比べて最も変化していてほしい点は何か」

「自分で団体のランキングを作れるとしたら、この団体が一位になってほしいと思うのはどういうランキングだろうか」

ワーク

「理事会が○○していなかったら、○○は達成されなかっただろう」

活発な議論のためのテクニック(P150)