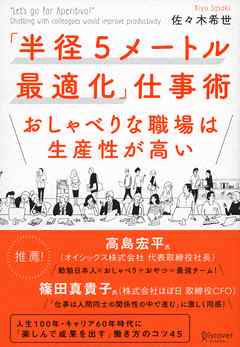

あらすじ

推薦!

高島宏平氏(オイシックス株式会社代表取締役社長)

篠田真貴子氏(株式会社ほぼ日取締役CFO)

NY、フィレンツェ、日本の職場で学んだ

「今、このとき」を楽しむワークスタイルとは?

人生100年・キャリア60年時代に「楽しんで成果を出す」人の働き方のコツ45

仕事人生は長い。

そんななかで私たちが効率的に成果を出していくためには、「自分の席から半径5メートル以内、つまり、同じ部署で毎日顔を合わせる数名との関係づくり」がカギになります。本書ではこれを「半径5メートル最適化」と呼びます。

著者の佐々木氏はアメリカの大学を卒業後、ウォール街の金融企業、マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社、スペンサー・スチュアート東京支社、株式会社グロービスでキャリアを積み、現在はイタリアに居を移しています。本書は、そうして様々な国の職場で身につけた「今、このときを楽しむ働き方」を、45のTIPSに分けてご紹介していきます。

本書で紹介する働き方を実践すると、以下のようなことが起こります。

・同僚との信頼関係が生まれる

・周囲の人に好かれ、尊敬されるようになる

・周囲の理解と協力を得られやすくなる

さらには皆さんだけでなく、同様に、職場の周りの同僚や上司たちもより良い関係構築に努めることで、仕事が進めやすくなり、職場全体の生産性向上に結びつくでしょう。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

アメリカ・イタリアの文化を交えて職場活性化の方法を項目ごとに纏めている一冊。

私自身"おしゃべり推奨派"ではありますが、異文化の話は目から鱗。

明日から取り入れてみたい項目も幾つかあった。

何事も欧米を真似ろ、見習え、というのは良くないと思うが、

良いエッセンスだけ抜き取るのは素晴らしいこと。

"半径5メートル"の最適化は自分自身をより働きやすくし、

そして組織をより良い方向へ導くとても良い定義だと感じた。

--------------------------------------------

■欧米のビジネスパーソンは「人間関係」のストレスをあまり感じない

職場におけるリレーションシップ・マネジメントを上手にやっている

※同僚、上司との関係構築が日本人より上手い

結果、信頼をベースにした"働きやすい職場"が構築されている

→楽しみながら仕事をすることで成果に繋がっている

■「半径5メートル最適化」は刹那的なものではない

"いま自分さえ良ければそれでいい"というものではない

・周りとの良好な関係性を築き、

・コミュニケーションや仕事の進め方の新たな学びを得て、

・人間として、社会人として成長できる

■ちゃんと仲間と喋っているか?

1)スモールトーク(=世間話)をする

話のネタを探すと、ニュースや身の回りが他人事から自分事になる

2)コミュニケーションは自分を映す鏡

「こんな態度で接してほしい」と思うなら、まず自分からそうした態度で接する

3)喜怒哀楽は顔を見せて言葉にする

「何かできることある?」と労りを言葉にして、声を掛け合う文化をつくる

■半径5メートルに良い風を吹かせる

1)1日数回、声を出して笑う

アメリカの職場は「笑い」を大切にする

笑いが気持ちを明るくし、ほぐし、コミュニケーションの潤滑油となると考えられている

※仕事中でも気の利いたジョークが言える人は尊敬される

2)褒めボキャを10個持つ

欧米人は概して褒め上手

アメリカ人は「モノ」を褒める:シャツや時計など具体的なモノ

イタリア人は「コト」を褒める:会話の表現や仕事の成果など

"Bravo!","Bravissimo!","Ottimo!"など頻繁に耳にするが、

これらはだいたい「素晴らしい」という意味。会話の返答が殆ど褒め言葉の場合も

3)意見を言いたければ、まず「聞く耳」を持つ

人の話を「聞く」。さらに言えば「聴く」。

言葉通りに理解するだけでなく、発言の理由や背景に頭をめぐらせて「聴く」。

注意深く人の話を聞くことは相手の信頼を得るだけでなく、

自分の情報収集力や分析力を高める事となり、

良い「聞き手」の意見は周りからも尊重され、結果同僚の「聞く耳」のレベルも上げる。

4)「知らないことは人に聞く」を文化にする

リーダーは自分から率先して「聞くことは恥ずかしくない」という雰囲気づくりをする

聞き上手のリーダーは下記2タイプ

・「自分を茶化せるリーダー」

→いい歳してココ分からないんだ~、教えてくれる?と茶化しながらも真剣に聞ける人(=日本企業に多い)

・「目を輝かせて素直に聞けるリーダー」

→欧米企業に多く、子供のように目を輝かせて聞くタイプ。

一人がなんでも知っている必要はない

スキルや知識を補い合うためにチームで働いている

同僚の頭という"外付けHDD"からダウンロードする、と思えば良い

■良いチームメンバーになる

・自分という"歯車"が組織という"全体図"のどこに位置しているかを知る

→自分の業務が何のために、誰のために役立っているかを理解する

・報告や相談は"Bad news First"、評価は"Good news First"

→良い面を先に伝えることで、改善の必要性を納得させる

・対立した時こそ「そうだよね」と言う

とある精神科医の話

「心の病を患っている人と対峙するときは、まず彼らの言いたいことに耳を傾けて信頼関係を築く」

「肯定して受け入れる姿勢を見せることで、その後の治療で厳しいことを伝えても相手に受け入れる素地が出来ている」

→ビジネスシーンでも同様に、意見が異なる場合でも相手を認めることが重要

・「自分はこの道のプロ」と誇りを持つ

日本の職場には職人芸と言えるスキルを持つ人が沢山いる

"誤植を神業的に見つける人"、"1日数百のメールをミスなくさばく人"…など

→周りは認めていても「こんな仕事誰でもできますよ」と謙遜する、これは勿体ないこと

■効果的な時間の使い方

・明日出来ることは明日やる

→「その日やるべきことのプラン作り」

「出来ないことは潔くあきらめる」

無理な仕事、残業は効率低下の種。明日やれることは明日やる意識

・教養を武器にする

リベラルアーツ=教養の重要性は以下の2つ

1)共感力を育てる一番の近道

→他者のバックグラウンドの知識をどれだけ持っているか

理解を示したうえで自分の行動・思考に反映できるか

2)アンラーン(=知識・経験を敢えて捨て去る)が出来る

→同一の視点から抜け出せないと、別の視点から"新しいやり方"を開発できない

■仕事に持ち込む「感情」のさじ加減

・大きく見せすぎず、謙遜しすぎず

→ハッタリは時に重要だが、日常的に自分を大きく見せることは自身の疲労と周囲の迷惑に

出来るのに「出来ない」「自信がない」と謙遜する事は周囲の混乱を招き、チャレンジを妨げる

等身大の自分を見せることで、その時の自分に合った・もしくは少し挑戦できる仕事が回ってくる

※等身大を知るには自分のスキル・得手不得手を言語化・文章化すると良い(=経歴書づくりで棚卸し)

・"ここでやらなきゃ"なら迷わずやる

→「失敗するリスク」と「後悔するリスク」

年齢やキャリアを重ねると失敗するリスクを恐れ、チャレンジが減る

失敗には挽回のチャンスがあるが、後悔は時間を戻せない=まさに"後悔先に立たず"

■巻き込めば、こんなに楽しい

・「おめでとう!」が飛び交うオフィスをつくる

→褒め文化の欧米では公私関係なくお祝いの機会=「おめでとう」を口にする機会が多い

昇進があればシャンパン、誕生日にはケーキ、新入社員にはウェルカムメッセージ…

お祝いされる人は嬉しい

職場全体の活気も上がる

→同僚間のチームスピリット強化の良い機会

※ワーッと騒ぐのは5分10分ほどだが、その短時間が皆の気持ちを明るくしている

■人生の優先順位を大切にする

・一に健康、二に家族、三に仕事

→不健康そうなアメリカでもエグゼクティブや優れたビジネスパーソンは健康に気を使っている

なぜ"健康第一"なのか?

→親である自分が体調を崩せば子に迷惑がかかる

ストレスでイライラしていれば、家庭の雰囲気にも影響が出る

まずベースになるのは自分の健康

「ワーク」と「ライフ」の二元化に囚われがちだが、順位を明確にすると優先度が判る