あらすじ

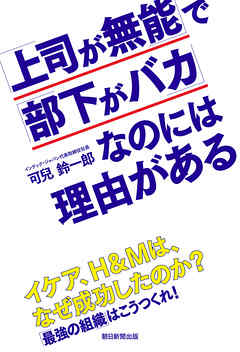

互いに「バカで無能」と思っている!? 上司と部下の対立を解き、組織内コミュニケーションを改善すれば、会社は生まれ変わる。その秘訣が、米国とも日本とも違う北欧流「異文化適応」マネジメントにある! イケア、H&Mなどの北欧企業が世界的成功を収められたのは、上司の異文化適応力が高かったから。かつてヨーロッパを制したバイキングの国で培われた実践法とは? これで「最強の組織」がつくれる!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

【きっかけ】

ボスの紹介

今海賊北欧流「異文化適応」マネジメントにある!

【序章】

21/人は「会社を選んで入社し、上司を嫌って退社していく」

24/「バカの壁」とは、自分の意思でコミュニケーションの断絶を作り出す思考停止状態のこと

家族的風土のなかで「社員の一体感」を前提にしゃないが機能していた時代を知る上司は、

一から十まで説明しないと動かない部下(指示待ち族)は、バカのきわみ。

リストラと成果主義が日常化した競争原理の風土で育った部下は、マネジメント能力もないのに

一方的に命令するだけの上司は無能。

どちらも、自分の文化的背景や立場でしか考えられなくなっているコミニュケーション不能。

そもそも、部下も上司も身内同士はいちいち会話しなくてもわかり合えて当然」という甘え。

25/日本では昔から、マネージャとしての上司は無能だった。

むしろ、「上司が無能」で「現場が優秀」だったからこそ、かつての日本は強かった。

30/?北欧の社会は権力格差が非常に小さい。 ←会長がレジ打ち

?集団の利益を重視する「連帯責任型」

?譲歩し合う・他人に遠慮することをよしとする価値観

?信頼を大切にする「委任型リーダーシップ」

?理論より実践を重視する「現場主義の精神」

34/自分とは全く違う文化のひとと付き合っていける能力→「異文化適応能力」

36/異文化適応能力を高めることこそが、上司と部下のバカの壁を乗り越える有効な方法

【日本市場を席巻する北欧ブランド】

41/H&Mとイケア →「製造小売業」

60/個人主義なのにチームワークが生まれるふしぎ

「イケア・バリュー」を頑なまでに守った行動→チームワーク

その価値に合った人を採用する。→価値にあった人に売る。

「大型家具は売れない」←中年のビジネスマンの言うことは聞かない。個人(消費者)の言うことを聞く。

69/スウェーデン人は会議好き。 ←純粋に意見交換し、情報を共有するための会議。

70/ピラミッド型では、現場情報をうえに上げさせ、経営陣が判断して、下に指示・命令を流す。

権力格差が極端に少ないH&Mでは、その流れを双方向にしている。

70/「MBWA(Management by Walking About)」←「エクセレントカンパニー」「動き回る経営」

72/H&Mはあくまでアパレルの小売業者であり、流行の演出家ではない」

→街へでて、顧客が何を買っているかを観察する。→消費者の動向から学ぼうとする謙虚な姿勢

73/ブランドの価値を高めるのは「店舗の立地」が一番

77/北欧企業のマネジャーにに共通するのは、たとえ自分たちの価値観では到底理解しずらいことに

遭遇した時、短絡的な結論を出すことなく、驚くほど忍耐強く、その問題解決に臨む。

91/「日本的な発想でアメリカ型をまねる経営」こそが、バブル崩壊後に多くの日本企業が陥った失敗パターン。

92/日本の組織では、下から上に揚げるときは、非常に慎重且つ丁寧。逆の上から下への通達は、驚くほどそっけない。

米国では、強大な権力をもった経営者が、トップダウンで物事を進めていく反面、

その実行にあたってはここの従業員の納得性を重視する。

93/日本では、いちいち詳しく説明しなくても部下が上司の命令に忠実に動くのは、同じ組織の

中で時間をかけて築いてきた「絆」があるからである。

また、これがさまざまな非公式の場を通じて築いてきた個人的親交に基づいている。

このはいけいがあって初めて、上司が部下に厳しい要求を出しても、だまって部下は従う。

94/日本式マネジメントは、あくまで集団管理であって、各部門のマネジャーが部下を個別に

管理していく手法ではなかった。

96/「タテ社会の人間関係」(中根千枝):天才的な能力よりも、人間に対する理解力・包容力が

日本社会におけるリーダーの資格である。どんなに権力・能力・経済力を持っても、子分を

情的に把握し、それでかれらと密着し、「タテ」の関係につながらない限りリーダーになれない」

すなわち、無能な年長者が組織の人心掌握を担当する一方で、実務については有能な部下に

任せてしまう方式をとっており、若くて実務に長けた人物が直接指揮するよりチームワークが

保てて、成果をあげやすい。

99/日本型経営とアメリカ型経営

米国のマネジャーは、「現場のリーダー」というより、「会社側の利益を代表する代理人」

日本の中間管理職は、自らが現場の利益を代表している一方、会社の方針を現場に反映させる

という矛盾した役割を同時に担う。

104/上司が身につけておきたい「ソーシャル・スキル」

?現場との緊密なコミュニケーション

?現場のスタッフの意見を「聴く」

?危機感をみんなで共有する

?古株管理職とは個別に合意をとる。

108/自分と異なる価値観を持つ相手とも円滑にコミュニケーションをかわすことができる

ソーシャルスキルを持っていること。

リーダーシップとは管理能力ではなく、部下の能力を十分に引出すこと。

そのためには、自分自身が豊かな発想をもって、いろいろな才能をもった部下と一緒に仕事が出来るか

◆他人に対する思いやり、つまり自分の意見と異なる意見を持つ人を認める度量

113/バブル期の上司と氷河期の部下の断絶

同期がたくさんいてみんなと競争しながら仕事を覚えた時代のバブル上司は、

共同体の価値観を基にチームへの献身を無条件で部下に求めがち

氷河期部下へは、「ここまで言わないとわからないのか」ではなく、相手の個性を尊重し

丁寧に背後説明を行う。

自己実現世代だから、その仕事を成し遂げることが自分キャリアにとってどんな意味をもつのか

まで説明して、褒めて育てれば見違える献身的に働く。

168/最強の組織を作る秘訣

「個人主義的な利益社会のなかに家族主義的な共同体の要素を持ち込む」こと

★「人間関係を大切にするプロフェッショナル集団」

今の日本に必要なこと←「人と人との絆を大切にする」こと

→こまやかな心づかいを顧客だけではなく、部下に対しても行う。

「身内の人間同士は「ことばを尽くさなくても理解しあえて当然」という考えがダメ。

これが日本人独特の甘え

174/ 個人主義的色彩が濃い社会では自分以外はすべて「外の世界」

「外の世界」に対しては、個人は常に社交的に働きかけねばりかいしあえることはない。

177/今管理職に必要なもの「部下の個性を尊重しつつ、みんなで共通の目標に向かって頑張れる

ような強固な文化を構築すること。

185/自文化優越意識もつ人は、「自分の考えが絶対的に正しくて、相手の方が間違っている」

と主張しがちで、「相手を尊重する謙虚さに欠ける」傾向がある。

「柔軟度」を高める

?文化的気づき度 ←自他の文化差にきづく

「この人たちはなぜこんな行動をとったのか? どんな背景や文化差があるのか」

?異文化許容度 ←一つの問題を複数の視点から捉え、なおかつ複数の解決策を策定できる創造力

190/「自己調整度」を高めて、説得力を増す

異質性を前提とした社会では、「主張しない者は存在すら認められない」

相手からどう見られているかを意識しながら主張する

199/「ジョハリの窓」←自己監視度

208/スウェーデン人の異文化適応能力

「自文化優越意識」をもって無理矢理自分たちの経営を押し付けない。

「海外に出て行けば相手に合わせるのが当然」だが、自分たちの頑固な面持ちももつ。(イケアめバリュー)

相手と忍耐強くやり取りし、受け入れられないと次々と対案をだすのが一番得意とするところ。

212/絶対に帝國をつくってはいけないというオキテ