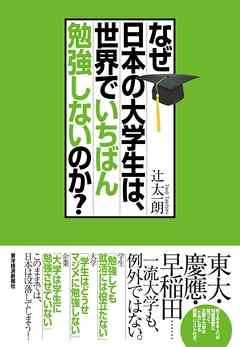

あらすじ

このままでは、日本は没落してしまう!

それほど日本の大学生は、海外の大学生と比べて勉強していません。

これは、東大・慶應・早稲田などの一流大学も例外ではありません。

実は日本では、大学生・大学の先生・企業の採用担当者のそれぞれが

自分の利益を最大化した結果として、「勉強しない大学生」が量産されています。

だから、「もっと頑張れ!」とか、「若いうちは勉強しなきゃダメだ!」といった

精神論では、問題は解決しません。

それぞれが自分の利益を最大化した結果、大学生が勉強する「システム」を作る。

本書では、そんな現実的な解決策を紹介します。

東大・慶應・早稲田など、9大学28学部の、「授業ミシュラン」付き。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

衝撃的でした。現役大学生ですが、海外との差がこれほどあるとは軽いショックを受けました。この本は現役の学生、教授、企業の啓蒙書として薦めたいです。

Posted by ブクログ

これは日本の全ての大企業の採用担当者と上位大学の授業担当者と進学校の進路担当者と大学生が読むべき一冊。もっともっと売れて、どんどん話題になってほしい。せめて一章と四章だけでも世間の共通認識になってくれれば、僕が愛せる国になると思う。

タイトル通り、日本の大学生が勉強しない構造的な理由について書かれた本。

企業の採用担当者、大学の講義担当者、そして大学生本人という3種類の主体の関係性をベースに、各々が合理的に行動した結果が現在の状況であると説く。

もう本当に、普段から思っていたことを見事に整理して代弁してくれた上に、考えられる最も現実的で有効な解決策を提案しただけでなく、既に実行に移しているという最強の改革者。

NPO法人DSSの今後に期待しつつ、僕もちゃんと勉強したいと思います。

ちなみに巻末にあった「考える力を育てている授業ランキング」の中に、僕も受けたことのある慶応商の講義がいくつか載っていて、一ツ星レベルの講義は殆ど当てにならないなと思いつつ、二ツ星の授業は「うーん、まあ確かに、そう言えなくもない、か...」と微妙な気持ちになりながら頷く程度の質ではありました。

Posted by ブクログ

日本の大学生は海外の学生に比べて勉強しないと言われているが、それは学生と企業と大学それぞれが自分の都合のいいように動いているという負のスパイラルの結果であるということが繰り返し語られており、原因を理解することができた。

学生の立場としては、まだまだ自分だけで改善できることは限られるかもしれない。しかし日本の一部の学生だけを見るのではなく、今日の変化の激しいグローバル社会においては海外の学生も視野に入れて思考力を鍛える必要があると、留学経験が無いながらに感じることができた。この事は留学をすると多くの人が痛感すると実際に聞いたことがある。

受け身ではなく、考える力を伸ばすことを目的の一つとして自ら大学での学びを深めていく姿勢を大切にしていきたい。

Posted by ブクログ

私も、勉強しなかった大学生の1人でした。高校の授業よりも大学の授業の難易度は圧倒的に低く、どんどん頭が悪くなっていく自分に焦りました。大学時代は、学びは与えられるものではなく自分から得ていくものだということを学びました。大学が学びの場になることを祈るばかりです。

Posted by ブクログ

大学生、大学教員、企業の負の相互関係が理解できる。

直接解決に至らないにしても、現状を理解することで、どの立場においても突破口を見出す契機になるのではないだろうか。

Posted by ブクログ

偶然、新着資料を見ていて興味を持った本ですが、いい本でした。うんうんと頷きながら読んだ。

筆者は前提として、日本の大学生が勉強しない、考えることをしないとして、それに対する方策を書いています。

学生、大学(教授)、企業の三者がそれぞれ手を抜いて向き合ってしまう(向き合わざるを得ない)ような状況が原因なんかなあ。その状況を「イヤと思っていない」というのは、確かに、と思いました。

筆者は、三者それぞれが「考える力」を主眼として置けば、「負のスパイラル」を「正のスパイラル」に変えられると言う。

ちょっと楽観的な気もするけど、誰かが一歩踏み出したら世の中のまわりかたは変わっていくような気がする。

Posted by ブクログ

≪目次≫

はじめに

第1章 日本の大学生は本当に「勉強しない」のか?

第2章 大学生・大学・企業・ 永続する「負のスパイラル」

第3章 「考える力」こそが日本を救う

第4章 「正のスパイラル」はこうして回す

おわりに

≪内容≫

日本の大学生は勉強しない。それは学生・教授・企業それぞれが、勉強する(させる)ことに価値を見いだせず、企業もそうした面を採用の基準とできないからだ。これをデータを使いながら説明している。かつてはそれでも企業で社内教育をしてきたが、グローバル化の波のなかで、そうしたことができなくなり、大学で社会に出て必要な知力を付けさせなくてはいけない、いやつかないと本当に日本は世界においていかれる時代になったのだ。(理系はともかく、文系の学部はひどい状況である…)

著者は、「考える力」を大学で育成することが、こうした世界情勢のなかで日本が生きていく力になると看破し、そのために大学で普段の授業のなかでそうした力を育成しようと呼びかけている。また、そのためのNPOを作り、実践研究もしている。

ハーバードのサンデル教授ではないが、あのような授業が日本の大学でおこなわれるといいなと思う。

(私は高校教員だが、評価の問題は大変であることはよくわかる。事務的に採点や評価規準は、厳密にするには一人の頭ではなかなかまとまらないし、面倒くさい…。私は高校までは基礎学力をしっかりとつけて<つまり、従来型の講義形式を中心に学力を身につけさせ>、大学でその基礎学力を応用する形で「考える力」を育成するのがいいと思ってる)

Posted by ブクログ

結構びっくりした本だった。自分は課題もディスカッションも多めの授業が多かったので、大学って勉強しない場所だと思っていなかった。たしかに教授や授業によっては座ってるだけの授業があった気がする。でもそれだけ受けて卒業する人なんているのかなと感じた。

大学の成績は評価の仕方がてきとうな印象はたしかに感じてるので、企業がみるには改良が必要なんだろうなと思っている。残りの大学生活はより考える力を養える授業をとっていこうと思う

Posted by ブクログ

なるほど〜、と最初は感動したが、次第に何度同じ話をしてるんだ…と。

テーマはとても興味深いし、その解明も面白いけど、端折れるところは結構あるような気がします。

でも、内容は良い。確かにその通りだし、改めて全体像が見えました。

それにしても、この問題の解決は難しい。国が勘違いしてるからね。誰がやり始めるの?と、結局皆がお互いを見ながら、決められないのでいつも通りで。がずっと続く。誰か一人だけが不利益を受けているなら解決しようという動きも出るけれど、皆が同じように不便.不都合を感じてしまうと、仕方ないよね、になりやすいと思う。

そういう状況なのかな。