あらすじ

100年に1度の金融危機といわれ、多くの金融機関や企業が倒産したリーマン・ショックが発生してから、2018年9月でちょうど10年になる。

本書は、リーマン・ショック発生当時、財務省で国際関係を統括する事務次官級ポストの財務官(07年10月~09年7月)を務め、事後処理をIMF副専務理事として担当した篠原尚之・東京大学教授の回想録である。リーマン・ショックでは、三菱UFJが米証券大手のモルガンスタンレーに出資するなど、日本は火消し役の立場でもあったが、篠原氏は、当局担当者として交渉にかかわっている。世界規模の金融危機のど真ん中で、如何に各国政府と協調し、対応したのか、当事者が、その全てを語る。株価が上昇し、バブルが懸念される今こそリーマン・ショックの教訓から学ぶべきことは多い。

※こちらの作品は過去に他出版社より配信していた内容と同様となります。重複購入にはお気を付けください

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

【対岸から此岸への大波】2008年9月のリーマン・ショック前後に,財務省の財務官として実務に携わった人物の回顧録。信用不安の波が市場を覆う中,日本及び国際的な金融・財政政策がどのように形成されたかの一端を垣間見せてくれます。著者は,財務省を退官した後は,IMFの副専務理事として諸課題に携わった篠原尚之。

国内的な政策決定はもちろんのこと,平時から危機に至る間,どのように国際的な政策のすり合わせや協調がなされていたかを知る上で非常に有意義な作品。報道ではなかなか知ることができない駆け引きの様子を堪能させてもらいました。若干の予備知識は必要になりますが,貴重な一次証言としてもオススメの作品です。

〜リーマン・ショックの教訓は,こうしたレバレッジングが行きすぎ,バブルの崩壊が経済に潤滑油を供給する銀行システムのコアな部分まで棄損することは避ける必要があるということである。〜

文体の硬さはやっぱり前職譲りかも☆5つ

Posted by ブクログ

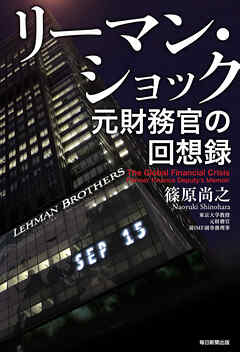

リーマン・ショック

元財務官の回想録

著者:篠原尚之

2018年2月15日発行

毎日新聞出版

原体験の記憶は記録になり、やがて歴史上の事象となる。あれほど強烈で鮮明に脳裏に焼き付いたシーマン・ショック体験も、こういう本を読むと、「ああ、こういうこともあった、あった」などと記録を見なければ思い出せないことまである。例えば、リーマン・ブラザーズが潰れた後に訪れた自動車ビッグ3の危機。3位のクライスラーが経営破綻してフィアットに吸収されただけでなく、1位のGMまでもいったん経営破綻したこと。意外にもフォードだけぎりぎりもったこと。読むまで忘れていた。

最近、バブル崩壊期における金融機関の暴露本が流行っている。住友銀行や野村證券の本は読んだ。同じ調子でこの本を読んだが、だいぶ違っていた。リーマン・ショックの引き金となったサブプライムローン問題は、日本にはさして影響ないだろうとの当初の見方は、裏でもそうだったようで、なんだかのんびりしていた様子が窺える。裏話的なものはほとんどなく、当時、G7だのG8だのG20だのの蔵相や首脳会議が何度も開かれたが、実はマンネリ化して議題に困っていたようなふしも読み取れる。

財務官僚のんびりやって、日本の金融機関はあまり被害がなく、でも不況で庶民は大勢失業し、派遣社員は切られて派遣村で年越し。その財務官僚(著者)、今は東大の教授に収まっているという現実が見える本でもある。

やってられない。

(メモ)

・著者がサブプライム・ローンの件を初めて聞いたのは2006年3月。

・2008年4月11日にワシントンで開催されたG7蔵相・中銀総裁会合で、一番印象に残っているのは、米財務省で出されたメイン・ディッシュ「白身の魚のムニエル」が奇妙な臭いとともに恐ろしくまずかったこと。

・2008年5月、著者はサブプライム問題への取組などを肌で感じるため、ゴールドマン・サックス、メリルリンチ、モルガン・スタンレー、リーマン・ブラザーズなどの投資銀行を回った。(→破綻寸前であるのに肌で感じなかったのか?!)

・緊急経済安定化法案は米議会での審議が進み、9月28日には議会指導部の間で法案について大筋合意したとの報道が流れたが、翌29日には下院で否決された。4週間後に選挙を控え、バブルで大もうけした金融機関をなぜ税金で救うのかとの有権者の反応を恐れたため。ダウはこの日、777.68ドル急落(史上最大の下げ)。

・2009年2月のG7の財務相・中銀総裁会合(ローマ)で、中川財務大臣が朦朧会見

・2011年9月、「ウォール街を占拠せよ」をスローガンにした抗議運動が起きる。(おお、あった、あった)

・著者は財務官2年間で計50回出張し、国内出張は4回だけだった。