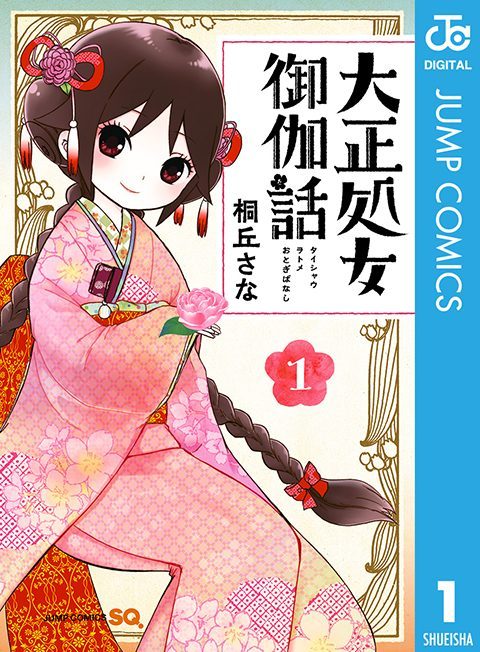

厭世家の心を癒やす春の嵐『大正処女御伽話』感想解説|鷹野凌の漫画レビュー

今回は『大正処女御伽話』(タイシャウヲトメおとぎばなし)をレビューします。人生に悲観した若者を天真爛漫な少女が変えていくさまを描いた、ノスタルジックな物語です。著者は桐丘さな(きりおか・さな)さん。集英社「ジャンプスクエア」で連載され、単行本5巻で完結しています。「大正オトメ御伽話」というタイトルで、2021年秋のTVアニメ化が発表されました。

『大正処女御伽話』作品紹介

作品の詳細を見る

完結『大正処女御伽話』 全5巻 桐丘さな/集英社

『大正処女御伽話』を試し読みする

100年前の、家族の物語

大正10年――1921年ですから、いまからちょうど100年前のお話です。主人公は、分限者(お金持ち)である志磨家の次男・珠彦(たまひこ)17歳。事故で母親を亡くし、自身は右手が不自由に。父親から「養生しろ」と与えられた千葉の別荘に引き籠もり、厭世家(ペシミスト)と化しています。

そんな珠彦の元へやってきたのが、夕月(ゆづき)14歳。実家の借金返済のため珠彦の父親に買われ、将来の嫁(つがい)として与えられたのです。でも天真爛漫な夕月は、そういう身の上をまったく感じさせないキラキラと輝くような笑顔で、甲斐甲斐しく珠彦の身の回りを世話します。

珠彦は、父親から届いた冷酷な手紙に

「死にたい…」

などと言い出しますが、夕月は

「口にするだけで泣きたくなるくらいつらい言葉なら云ってはいけません」

と優しく叱り、膝枕するのです。凍り付いていた珠彦の心は、だんだん溶かされていきます。夕月を「春の嵐」と例える珠彦。そんな二人の日常や非日常の様子に、ほんわかさせられたり、ニヨニヨさせられたり、ドキドキしながら、だんだん家族になっていくさまを見守るお話です。

避けては通れぬ大正12年9月1日

そう、本作は当時の日常だけを描いた作品ではありません。以前レビューした『この世界の片隅に』もそうですが、こういう特定の時代を描いた作品は、歴史を知っていれば読む前に予想できる展開があります。

大正10年から始まって、関東地方が舞台――もちろん大正12年9月1日は避けて通れません。推定マグニチュード7.9、死者10万人以上という近代未曾有の大災害、関東大震災です。ここで詳細は語りませんが、胸を突く展開が待っています。

なお、本作の数年後を舞台とした続編『昭和オトメ御伽話』は、志磨家の人々など本作の登場人物が、重要な役割で再登場します。もちろんこちらも“大正”と同様、“昭和”初期という時代性を強く反映した作品となっています。

資料集め、大変だったろうなあ……

少し余談ですが、こういう実際の歴史をベースとした作品は、フィクションと言えど「あり得ない」ことは描きづらいという大変さがあります。とくに近代が舞台だと、当時の資料はたくさん残っていますからね。想像だけで妙なことを描いてしまうと、ツッコミを入れられてしまう可能性が高くなります。

映画「この世界の片隅に」の監督・片渕須直さんが、膨大な資料を集め緻密な描写を行ったのは有名な話。本作も、あとがきによると、当時の資料をたくさん参考にしているそうです。ときどきさりげなく入ってくる手書き文字と絵の解説に、その片鱗をうかがい知ることができます。

作品の詳細を見る

完結『大正処女御伽話』 全5巻 桐丘さな/集英社

『大正処女御伽話』を試し読みする

『大正処女御伽話』のレビューページ