感情タグBEST3

Posted by ブクログ

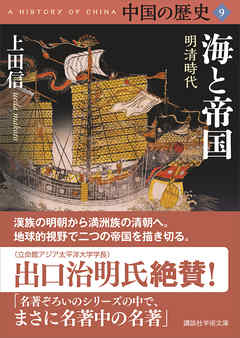

中国の歴史シリーズ第9巻。中世を抜けて近代を迎える明・清時代を描く。

「海」「銀(貨幣)」「物(生産と物流)」など巨視的な流れを捉えながら、皇帝や官僚・商人の業績を時代の雰囲気を伝えるために紹介している。

中国が歴史的に大陸国家で、鄭和を除いて海洋に進出することがなかった背景を知りたくてこの本を読み始めたが、中国から見える「海」の範囲をよく理解できた。

Posted by ブクログ

元朝は江南産の物資を大都に運ぶために穀物輸送の海運と塩その他の大運河を利用したが、安定した供給とすることができなかった。大運河は紅巾の乱で寸断され、海運は方国珍や張士誠に制せられた。

朱元璋は胡惟庸の獄で独裁中央集権化を進め、里甲制で皇帝と臣民が直接相対する体制を作り、雲南攻略で海から遠ざかり内陸に重心を置こうとした。

京畿を中心とし全国の動員に及んだ雲南攻略で、各将兵の間には戦友結合関係が生まれた。これを断ち切るために藍玉の乱と軍制改革による衛所の配置転換が行われた。

物納で税を取り開中法で軍糧を確保していた明朝だが、銀経済の波に飲まれやがて銀経済を追認していく。里甲制では納税・徭役は里長が責任を負ったが、一条鞭法では知県が責任を負うようになる。行政が主体的に生産基盤を整理する必要に駆られ、その協力者として郷紳が重んじられる。

清朝は互市を発展させ、王朝正式の外交である朝貢メカニズム外での交易を行った。後に西洋が正式外交による通商を望む時には朝貢メカニズムを適用せざるを得なかった。

海外から流入してくる銀は、地域物価の需給を超えた相場で動くため、不作地域でも納税の為穀物を売り銀を確保する事態が生まれた。清朝は銀を地域間決済とし、銅を州県地域内決済とすることで地域内で完結する経済圏を作り需給原理を維持した。

清朝盛世の人口爆発は、北虜南倭から開放され軍事費用のための税負担が軽くなったこと、少数満族の清朝皇帝が多数漢族を支配するために努力し人格的に優れていたこと、郷紳が地域自治に関わり治水や孤児院や義倉を整備したこと、アメリカ原産のトウモロコシやサツマイモといった新作物が普及したこと、によって起こった。

清末社会の蛻変は、人口増による正業に就けない遊民の増加、鉱業とその労働者のための略奪的農業による森林資源の枯渇、黄河氾濫による大運河水系の維持不能による三要因によって起こった。

海と明清帝国500年の関係は、第一期の元末に陸から独立した海域社会の成立、第二期の海禁による政権維持管理と倭寇対立、第三期の海禁解除による互市成立と鄭氏政権の海域社会独立、第四期の清朝による海が陸政権の統制を受ける、第五期の阿片戦争以後東ユーラシアの海が環球の一角となる、変遷をしていった。

Posted by ブクログ

中国史というのは、複雑であるが故にわけがわからなかったのですが、このシリーズを読むとその背景までわかるのでとても興味深く読めました。

そして中国はかつて鄭和が航海したことを根拠に南シナ海の領有権を主張しているのですが、その本当の姿をキチンと理解することが大切であると思います。中国に蓄積された大量の銀がどのように動いたのか?アヘン戦争以降アヘン貿易はどうなったのか?太平天国とはなぜ起こりどんな意味があったのか?

12巻から読み始め、11巻、10巻、1巻、2巻そしてこの9巻を読み終えました。歴史を後ろから読むか始まりから読むかという問題は悩ましい問題ですが、次はだい3巻を読もうと思います。