感情タグBEST3

Posted by ブクログ

この本の流れの発想がすごいと思った、私には。例え(比喩ではない)がすごいと思ったし、夏木少年の活躍やトラネコとの会話、柚木さんとの交流、とてもよかったです。私の読んだ本のなかで片手に絶対入るの確実な読み応えです。この本は本好きな方に是非読んでもらいたい!最高に面白かったです。

Posted by ブクログ

完敗でした。ここまで歯が立たなかったことは自分でも珍しいと思います。

ファンタジーではなく寓話のような?夏川さんのことなので、きっとこの話の中に深い意味が込められているのだろうと、途中から客観的に読み込めるよう、視線も斜め30度ぐらいの上方から分析しやすいように構えて読んでいたのですが、わかりませんでした。

一体誰の、どの話(あるいはどの作品)を例えたものなのか?浅はかな私の読書体験からは理解が不可能でした。

夏川さんご自身の解説を読んでみても、「君にはまだまだ無理なのですよ」と言われてしまったような気がします。

しかし、夏川さんがこの作品に込められた思い、「古今東西の名著を味わう事の大切さ」は十分に伝わってきました。私でも名前ぐらいは知っている哲学者や小説家の数々。相当数が登場してきましたが、どの寓話がどの作品?どの人の考え方?をベースにしているのかが解らなかったのです。もちろん夏目漱石や森鴎外がバックボーンになっているという部分ぐらいはわかるところもありましたが、「炯眼の読者は、本書の目次を一目みて、ある傑作小説を思い浮かべたかもしれない、」と言われても、私の思考は右往左往するばかりでした。

しかし、ここまで夏木さんに言われていても、おそらく私は古今東西の名著を紐解くことはあまりないと思います。(私には難し過ぎる?)

しかし、この歳になっても新たに「そうだよね!」と思った言葉が残っています。(自分への戒めとして書いておきます。)

「“人を思う心”、それを教えてくれる力が、本の力だと思うんです。

「一番大切なことは、単に生きることではなく、善く生きることである」

Posted by ブクログ

「本」に対する在り方を、考えさせてくれる名書。

本と人の心の関係がどうあるべきか、教えてくれる。

祖父が亡くなり、古書店に取り残された主人公、夏木林太郎。そんな林太郎が不思議な喋る猫に出会い、本を救う冒険に出る。…

簡単にあらすじを述べるとこうなってしまうが、本当にこれだけではない。

たくさんの本への道筋、読者が新しい冒険に出るための布石が敷き詰められている。

世界的名著…、恥ずかしながら私は、ほんの数冊も手に取ったことは無い。

高校生の頃、世界史の知識として詰め込み、大学に入ってからも、ちょこちょこタイトルは聞いていたはずなのに。

この歳になってわかる。高校生の頃大苦戦しながら叩き込んだ文化史は、触れるきっかけのためにある。

それなのに、何故か手に取ろうとしなかった。

明治文学も、読もうとしてみたものの、文体が難しく、数ページで諦めてしまった。

読んだのは、こころくらいだ。

おかげで、夏川さんがあとがきで言われているような仕掛けには、なーんにも気が付かなかった笑。

だから、夏川さんの策略に乗って、名作に触れてみようと思う。まずは、最近名言が刺さったゲーテかな。

中高生の頃に課題図書だったものの、真面目に読まなかった老人と海、クリスマス・キャロルも本棚にある。読もう。

Posted by ブクログ

スピノザの診察室で好きになった夏川草介さんの最新作「君を守ろうとする猫の話」を読みたいと思った時に前作も読んでおこうと手に取った。

読書を好きでいることは、物知りになりたいからかと問われたら私は事実「はい」と答える。だけどそれだけじゃないと思った時に、それを言語化出来なかった。本書には「本には力ある」と書かれていて、本は「人を思う心」を教えてくれると主人公が言っている。私が言葉に出来なかったそれを言葉にして心に伝えてくれた。

私は本を通して自分ではない誰かの価値観や世界観、優しさに触れて、人を理解しようとするなかで、他者を思う心を育ませてもらっているなと思った。

何か悩んだり、迷ったりしたらこの本をまた読み返したい。そして1歩踏み出す勇気と自分で選択する気概と善く生きるためへの価値観を学び直したい。

最後の夏川さんの解説もとても好きだった。

本への愛が詰まっていて、私ももっと沢山の本に出会いたいなと思った。

この本は是非「本が好き」なあなたに読んでもらいたい。書いたのは私ではないけれど自信を持ってすすめたい。

Posted by ブクログ

良かった。

本を愛する作者の気持ちが随所に散りばめられている作品だと思った。本を読むとはどういうことか、本とは何なのか、作者に教えてもらった気がする。

著名な作家や過去の文豪たちの名前が出てくるのも面白かった。

Posted by ブクログ

人を思う心を知るのが読書……とても素敵に響きました。

誰かの夢や願い、考えを形にした本を読むことは、それだけたくさんの人の想いや思考に触れること。

様々な世界に繋がる可能性の扉の開き方、キラキラした宝物に触れさせて貰ったような素敵な気分になりました。

これからもたくさんの人の心を感じられるよう、本を読むことを大事にしていきたいです

Posted by ブクログ

私は読書が好きだ。好きだからこそ10代の頃は速読して、本を読み漁り、知識を詰め込みたいと思った時もあった。そして、速読なんかして楽しいのか?と疑問を投げかけてくれたのは父だった。

1冊を味わう意味、本から心を受け取る事。今失われつつある読書の意味を教えてくれる一冊。

子供達に読ませたい。

Posted by ブクログ

本好きには絶対読んで欲しい!!!

あらためて「本」というものを考えさせられました。どの話もぶっ刺さってきました。

私も、たくさん本読みたいからなるべく速く読もうと思って1冊2時間とかでばーって読んじゃう時あるなぁ、、。本当は1冊1冊時間かけて味わって読むのが好きなのに、いつからこんなになってしまったんだ。読みたい本は多いのに、時間が足りないのが悪いよね!!一気読み派なのも悪い気がする(笑)

これからは1冊1冊もっと大切に読もうと思います!!!

Posted by ブクログ

令和の銀河鉄道の夜。

話しが四つ分けられているので1話完結型で読みやすいかと思いきや(先も読めるのではと思っていた)展開が読めず面白かった。

本に関しての思い入れや確かに今の読書はそう言う傾向にあると言う話題を取り扱っていてそれを物語する人はいなかったし私も好きに読書をすればいいと思う派だったのでなるほど読書の根幹はそこにあるかもしれないと気づくことができた。読みやすいのであとがきも含め読んでみてほしい。

Posted by ブクログ

読書をするときの、他の世界に没頭できる感覚がずっと好きで、手当たり次第本を読んできた。昔ハマった本も本棚に置きっぱなしで、本を消耗品のように使ってきた。本を読むとはどういうことか、初めて向き合うきっかけになった。また読み返したい!

Posted by ブクログ

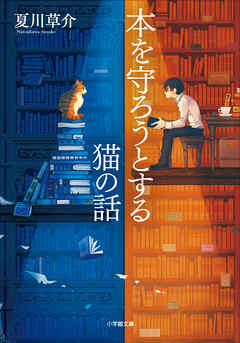

本を守ろうとする猫の話 夏川草介

第一の迷宮「閉じ込める者」

第二の迷宮「切りきざむ者」

第三の迷宮「売りさばく者」

最後の迷宮

目次からダンジョン攻略のようで、読む前からわくわくする。

今とは常識も生活背景も異なる、はるか過去に書かれた作品が、今も読み継がれているのはなぜか。

どれほど時代が変化しても、変わっていないもの、変わってはいけないものが書かれているからである。人間の本性にかかわる大切な事柄が記されているのである。

最後に解説でそう言った作者に、私は納得した。だから本は面白い。自分が今まで知らなかった事をどんどん教えてくれる。

そして、作中でその事にたどりついた林太郎は、やはり本が大好きなのだ、とも思った。

作者によると、明確な名は書いていないが、何気ない景色や会話の中にも、多くの作家や作品へのオマージュやパロディを織り込んでいる。との事だ。私には分からなかったので、これをきっかけに、世界の名だたる名作から少しずつ手にとってみたいと思う。

本は人生の栄養だと思う

最初は何気なく読んでいた物語であったが、読み進めるうちに世の中への風刺といった印象を感じ始めた。そして、振り返ってみると、本から今まで様々な生きる糧のようなものを受け取っていたのだなと知った。後書きを読んで、また読み返してます。

Posted by ブクログ

神様のカルテのシリーズの著者が、こんな本を出してるなんて知らなかった。

自分より年下で多忙なのに、これほど丁寧に生きていることに驚きを感じる。大切な落とし物に気付かされたようで恥ずかしい。

支持されて、多くの言語に翻訳されているというのも嬉しい。まだまだ捨てたものじゃない。

Posted by ブクログ

猫の話とあるが、猫である必要がよくわからない。

ただの本好きが成長する姿がよく、読みやすかった。

そして本との向き合い方の違った味方が学べてよかった。

Posted by ブクログ

本の好きな人のためのお話。

古書店の店主である祖父を亡くした夏木林太郎は天涯孤独になってしまった。

本を愛する林太郎の前に不思議な喋る猫が現れる。

「本を助けるため」の冒険に出かけた林太郎の前には本を愛するが故に生き方を歪めた人物が現れる。

林太郎が冒険で得たものとは?

本を読むことによって、自分以外の人の心を知ることができる。その事によって人は「人を思いやる心」を持つことができる、という事。

本を読むことによって、私たちは殺人者や宗教家、人を愛する人や愛される人、色々な立場の人の心を持つことが出来る。

一生は一度限りではあるが、何人もの一生を見ることが出来る本に乾杯❗️

Posted by ブクログ

「まず第一に、祖父はもういない」

小説は冒頭の掴みの一文が重要であると思う。この一文で引き込まれるか、引き込まれないか、この先を読もうと思うか思わないかが分かれると思う。

凄いセンスのある冒頭の一文に多く出会ってきた。町田その子さんや川上未映子さん、柚木麻子さん、村上春樹さんの小説。それからトルストイの「アンナ・カレーニナ」や夏目漱石の「吾輩は猫である」。

夏川草介さんのこの小説のこの「まず第一に、祖父はもういない」という冒頭の一文はシンプルで飾り気がない。けれど、その一文で主人公が祖父を亡くしたという事実と失望と悲しさと諦めとその事実に向き合おうとする強さとそして、何より主人公とこの作家の「誠実さ」が伝わってくる。

そして、もう一箇所とても好きな文がある。それは主人公夏木林太郎が亡くなった祖父を送り出したあとに残されていた

「負債と言うには当たらないが、遺産と言うほどの価値もない。

『夏木書店』という名のそれは、町の片隅にある一軒の古書店であった。」

遺産ってそういうものなのだろうなと思う。金額ではなくて、亡くなった人が心をこめて生涯をかけて築いて守ってきたもの。他人から見たら「負債」というほどではないが「遺産」とも呼べないそれを真正面から受け止めているこの文にも誠実さが感じられる。

夏木林太郎の両親は林太郎が幼い頃に離婚し、さらには母親が若くして他界したので、林太郎は古書店を営む祖父に引き取られた。そしてその祖父も林太郎が高校生の時に突然亡くなった。

もともと、冴えないルックスで勉強も嫌いで、運動神経も悪く、無口で友達も少なかった林太郎は祖父の古書店に引き籠もって本ばかり読んでいた。

だけどそんな林太郎を心配してくれる友もいた。一人はバスケ部のエースで3年生で成績トップでルックスもよく、生徒会長も務め、読書家でもある、秋葉先輩。そんな人気者のスーパーマンなのに彼は世間の流行り廃りを全く無視した林太郎の祖父のこだわりの古書のラインアップを見て「本当にここにはいい本が並べてある」と褒めてくれる。そしてその古書店の本に詳しい林太郎にも一目おいている。

そして、もう一人林太郎のことを心配しているのが学級委員の柚木冴夜で、彼女は不登校の林太郎の下へ学校からのプリントなどを届け、厳しくも爽やかな口調で林太郎のことを励まし続ける。

ある日、林太郎が落ち込んでいる時、言葉を喋る猫がやってきて、「本を助け出すために力を貸してほしい」と言った。

猫について店の奥に行くと、本当になら突き当りの壁があるはずのとこに奥深く通路があり、光が溢れ、ファンタジーの世界に来た。

第一の迷宮は本を「閉じこめる」暴君から本を開放すること。世界一本を読む忙しい人で、一ヶ月に100冊というノルマを達成し、読んだ本を次々にショーケースに閉じ込めていた。そんな暴君に林太郎は勇気を持って「本当に本が好きな人はそんなことはしないものです」「あなたは自分を愛しているだけで本を愛しているわけではない」と論破する。

二つ目の迷宮には「本を切り刻む」暴君がいた。大好きだというベートーヴェンの第九を大音量で流しながら、リズミカルに挟みを動かしていた。その本の内容が「要約された」一文だけを切り取ればいいのだと。そうすれば沢山の人が沢山の本を「読んだことに出来る」のだと。そこで林太郎は彼の聴いている「ベートーヴェンの第九」を早送りし、「こうすれば沢山聴けるけれどこれでいいのですか」と言う。本をゆっくり読むことの大切さを説得できたのだ。

第三の迷宮には「本を売りさばく」暴君がいた。「売れる本」を売らなければ、本屋や出版社は潰れる。売れる本を作ってどんどん売りさばいて、利益をあげるのが良い。「本は消耗品」だと言って、売れなくなった本をどんどん窓から放り投げていた。そんな暴君に林太郎は「あなたはいくら儲かれば満足するんですか。祖父が言ってました。お金の話を始めると際限なくなる。だからお金の話はやめて今日は本の話をしようって。本当に本が好きな人は本が消耗品だなんて言ってはいけないんです」と論破した。

三つの迷宮の暴君は林太郎に論破されて、心を入れ替えるが、読んでいるとモヤモヤした気持ちも残る。

何故って、どの迷宮の暴君も正しくはないが、間違ってもいないと思えるからだ。

本が好きな人は世界中の本を読みたいと思うし、一冊丸ごと読むことが時間的に無理なら部分的にでも読みたい、そして美術品のように美しい本を飾りたいと思うから第一の迷宮の暴君の気持ちは分かる。また、流石に本を「切り刻む」ことはいけないが、色んな本のダイジェストを集めた本もあり、それらを読んだことをきっかけにして、一冊の本を読む人もいるから、第二の暴君も間違ってはいない。

また、実際に本が売れなくて出版社や本屋が潰れたら、結局本好きの人が困るので「売れる本」も作ってほしいと思う。それに、「売れる」ライトや本をきっかけに読書にはまって、次第に難しい本を読むようになる人も多い。だから、売れる本ばかりをつくる第三の迷宮の暴君も本を残すことに貢献している。

ではこの三つの迷宮の暴君が「間違ってない」のに不愉快なのはどうしてか。

その秘密は最後の迷宮で明かされる。最後の迷宮では本ではなく、柚木冴夜という友達を助けに行く。目立たない、パッとした取り柄もない、ただの無口で本ばかり読んでいる引きこもりの高校生、林太郎。こんなに自分に自信のない林太郎のことを本気で心配してくれる学級委員の冴夜。人の地味な長所を褒めてくれる人には本当に心がある。その冴夜を林太郎は助けに行ったのだ。

この本に出てくる世界の歴史に残るような名著を殆ど私は読んでいないのだが、夏川さんによるとそれらには立派なことではなく、人間の普遍的なことが書かれているのだそうだ。昔からの普遍的なことが書かれているからこそ、後世に残さねばならない。とここまで書いて、残すならお金のかかる紙媒体でなくても「電子書籍」や「オーディブル」があるではないか。となる。大いに歓迎。「オーディブル」をきっかけに文学に目覚める人もいるであろうし、「保存」するには紙媒体よりも電子媒体のほうが安全で場所も取らない。

けれど、電子書籍やオーディブルで済ます現代人は、食べることを我慢して、古本屋で本を買って読んでいた林芙美子のように読書が血肉となっているだろうか。

林太郎の祖父は「本を読むことは山を登ることと似ている」と言った。「読書はただ愉快であったり、わくわくしたりするだけではない。ときに一行一行を吟味し、何度も同じ文章を往復して読み返し、頭をかかえながらゆっくり進めていく読書もある。その苦しい作業の結果、ふいに視界が開ける。長い長い登山道を登りつめた先に視界が開けるように」

そういう読書はやっぱり、紙の本だなと私は思う。そして、林太郎の祖父はそんな富士山やエベレストやヒマラヤ級登山に似た読書感を得られる「売れない本」を売る古書店を大切に守ってきた。

世界の普遍的なことを書いてきた先人達が亡くなってもその言葉が「本」という形で遺っているように、林太郎の祖父が毎日掃除し、地味に大切にしてきた古書店も祖父という人そのものとして遺った。その古書店を林太郎が受け継いでいくことにして良かった。

Posted by ブクログ

可愛い表紙から軽いファンタジーかと思って読み始めたが、なかなか考えさせられる本だった。

本は幼少時から当たり前のように手元にあるものだから、その意義について考えたことなんてなかった。

解説には、作者の思いや憂いがたくさん詰まっている。

解説を読み、作者の思いを受け止めてこそ、この本は完結するのだろう。

本との関わり合いは、それぞれ自由でよいと思う。その上で、時にはいつもとは違う本を手に取るのも、ひとつの方法と考える。

ストーリーは、古書店を続けていく気持ちになってくれてよかったと、単純に喜べた。秋葉の存在‥どうなっているの、もっと一緒に活躍してほしかったし、ちょっともの足りなかった。

2024/04/06 04:16

Posted by ブクログ

★3.8

本を愛するとはどういうことか。

亡くなった祖父の古書店で、少年は旅に出る。

かのバロン(ft.耳をすませば)のような猫と共に、引きこもり少年が本を救いに行く少年冒険譚。いやバロンなんてのは個人的な理想を込めた妄想なのだが。

本を愛するとはどういうことか。

今、本は読まれなくなってきている。さらに加速度的に本離れは進むだろう。それでも、速読、要約本、売れる本だけ売る、、、「聴く読書」など、本は形態を変えて残っていこうとしている。だが、本に対するその接し方に、愛情はあるのだろうか。

もっとも、主人公の意見に手放しで賛成というわけではない。本を救えたのかも、実際のところ結局わからない。でも

一つの考えとしては納得できる。

なぜ本を読むのか。その問いへの一助になる本だった。

それにしても、喋る猫はやはり口達者な猫に限る。

Posted by ブクログ

本の行く末は、本の必要性は、

そんなことをわかりやすく問い直す作品。

この本を読むことで

新聞は?映画は?現金は?

そんな風に、当たり前のことを考えてみる機会になりそうです。

Posted by ブクログ

夏川先生が本が大好きなことが伝わってくる。

私は本を読むのが、とても遅くて、でもそれでもいいんだよって背中を押してくれた気がした。

それでいて、「難しい本に出会ったらチャンス」という林太郎の言葉に勇気をもらったので、たくさんの本に挑戦したいと強く思った!!

p.59 たくさん読めばいい訳じゃない

「ただがむしゃらに本を読めば、その分だけ見える世界が広がるわけではない。どれほど多くの知識を詰め込んでも、お前が自分の頭で考え、自分の足で歩かなければ、すべては空虚な借り物でしかないのだよ」

「本がお前の代わりに人生を歩んでくれるわけではない。自分の足で歩くことを忘れた本読みは、古びた知識で膨らんだ百科事典のようなものだ。誰かが開いてくれなければ何の役にも立たない骨董品に過ぎない。」

「お前はただの物知りになりたいのか?」

p.113.114 本を読むことは…

「本を読むことは、山に登ることと似ている」

「読書はただ愉快であったり、わくわくしたりするだけではない。ときに一行一行を吟味し、何度も同じ文章を往復して読み返し、頭を抱えながらゆっくり進めていく読書もある。その苦しい作業の結果、ふいに視界が開ける。長い長い登山道を登り詰めた先ににわかに眺望が開けるように」

「読書には苦しい読書というものがあるのだ」

「愉快な読書もよい。けれども愉快なだけの登山道では、見える景色にも限界がある。道が険しいからといって、山を非難していてはいけない。一歩一歩喘ぎながら登っていくこともまたひとつの登山の楽しみだ」

「どうせ登るなら高い山に登りなさい。絶景が見える」

p.243.244 本が教えてくれるもの

「本はもしかしたら“人を思う心“を教えてくれるんじゃないかって」

「人を傷つけてはいけない。弱い者いじめはいけないし、困っている人がいれば手を貸してあげなければいけない。そんなことは当たり前じゃないかと言う人たちがいます。でも本当は当たり前じゃなくなっているんです。当たり前じゃないだけでなく、“なぜか“と問う人たちさえいるんです。なぜ人を傷つけてはいけないか、わからない人たちがたくさんいるんです。そういう人たちに説明するのは簡単じゃありません。理屈じゃないんですから。でも本を読めばわかるんです。理屈で何かを語るよりずっと大切なこと、人はひとりで生きているわけじゃないってことが、簡単にわかるんです」

p.260 難しい本

「難しい本に出会ったらそれはチャンスだよ」

「読みやすいってことは、それは柚木が知っていることが書いてあるから読みやすいんだ。難しいってことは新しいことが書いてあるって証拠だよ」

Posted by ブクログ

色々と考えさせられる作品である。

確かに銀河鉄道の夜と言われることは確かである。

もっと色々な本を読もうと思った。

「お前は、ただの物知りになりたいのか?」

夏木林太郎は、一介の高校生である。幼い頃に両親が離婚し、さらには母が若くして他界したため、小学校に上がる頃には祖父の家に引き取られた。以後はずっと祖父との二人暮らしだ。祖父は町の片隅で「夏木書店」という小さな古書店を営んでいる。その祖父が突然亡くなった。面識のなかった叔母に引き取られることになり本の整理をしていた林太郎は、書棚の奥で人間の言葉を話すトラネコと出会う。トラネコは、本を守るために林太郎の力を借りたいのだという。

お金の話はやめて、今日読んだ本の話をしよう--。

感涙の大ベストセラー『神様のカルテ』著者が贈る、21世紀版『銀河鉄道の夜』!

【編集担当からのおすすめ情報】

米国、英国をはじめ、世界35カ国以上で翻訳出版されている

ロングセラー、待ちに待たれた文庫化!

「おじいさんは、ここですばらしい古書店を開いている。魅力ある書物をひとりでも多くの人に届けるためにな。そうすることで歪んだものが少しずつでも真っ当な姿に戻るのだという信念がある。それがすなわち、おじいさんが選んだ新しいやり方だ。華々しい道のりではないが、おじいさんらしい気概にあふれた選択ではないかね」--本文より

Posted by ブクログ

ちょっと期待しすぎたのか

そもそもファンタジーが

そんなに好きじゃないからか

いやファンタジーキライではないけど

脳内再生されるファンタジーが

好みの映像じゃなかっただけで

勝手に脳内再生されるってことは

よくできてるってことじゃないのか

ある程度の本好きのつもりだけど

本の内容は

あまり覚えていないことが多い

なので本の一節を諳んじたりするの

マジか…って思っちゃう

そういうお話ちょいちょい出会うけど

毎回、マジか…って思っちゃう

特にこの本の感想ってわけじゃないけど

斜め読みだろうが

熟読だろうがなんでもええやんけ

どんな本を出版しようが

選ぶのこっちだし

読みたい本を読みたいように読みなはれ

って思わないでもないが

嘆いてる気持ちはわかる

そんなこと考えてたら

あまり物語に入り込めなかった

でも映像は簡単に浮かんできたから

そこんところはすごいなと思う

星はフツーの3つ

Posted by ブクログ

本屋に猫がきて~どファンタジーなお話

走れメロスあらすじは超省略して「メロスは激怒した」だそうですが普通に「メロスは走った」の方が良い気がします(笑)

人を思う力が本の力?どういう意味?最後は諭すようにいい展開になっていきましたが、何度読み返しても意味が分からずついていけずさめる。実は最初からさめてました、、、

猫は言ってました。理不尽な希薄に満ちた世界を生きるための最良の武器は理屈でも腕力でもなくユーモア!本当にユーモアか?

Posted by ブクログ

半世紀以上生きてきて、人に誇れることも

自分自身を好きと思えるようなことも

ほとんど見当たらないのだけれど、

唯一「本が大好き」ということだけが私が私に生まれてきて良かったと思える箇所だ。

この本の中には、なぜ人は本を読むのか?という問いに対する答えがギッシリと詰まっている。

手っ取り早く得た知識は、身につかないし

あっという間に忘れてしまうけれど

本を読んで、じっくりと心に染み込んできた誰かの思考や感情は

例え自分が経験していなくても時間をかけていつの間にか自分の血となり肉となる。

そして「他者に共感し、理解を示す」という

どんなに時代が変わっても、人として失ってはいけない大切なことを

気がつけば身体中に叩き込まれているのだ。

それでも、手間暇かけて読書なんて・・・という御仁には

最後の「解説にかえて」だけでも読んでみてほしい。

作者が伝えたかったことが、ダイレクトかつ手っ取り早くまとめてありますよ。

Posted by ブクログ

読書好きにはキャッチーなタイトル

スピノザの診察室を読んだ後だったので

ん?本当に同じ作家さん?

と不思議に思ってしまったが

メインキャラのりんちゃん(笑)の

雰囲気がやっぱり好きで最後まで楽しく読めちゃう

ハラハラドキドキミステリーではなく

どちらかというと、ゆるふわ(笑)

でも、好きだな♡

同級生の女子とのやり取りも微笑ましい

Posted by ブクログ

おそらく多くの人がジブリの映画を思い浮かべながら読み進めたのではないだろうか。猫が異世界へ誘う「耳をすませば」や最近だと「君たちはどう生きるか」にも情景が重なる。しかし内容は優しいファンタジー世界の冒険譚ではない。本を取り巻く現実を憂いた著者の強烈なメッセージだ。個人的には本編より著者の書いたあとがきがお勧めです。

Posted by ブクログ

本との関わり方は人それぞれ。(もちろん関わらないというのも選択)だけど、本と関わる選択をしたからには、大切にしたいし学びたいしその世界に入りたい。

「本を読むこと」正直何が正解とかはないと思うけど、読書は宝物だなと思う。じっくり味わって楽しんで考えていきたい。

敬遠されがちだけど、名作には所以がある。

Posted by ブクログ

冒頭の一行から、どこかで見たような分だなぁと思って、解説まで読み進めてスッキリしました。

あらためて目次を見てさらにスッキリ!

クリスマス時期に何度も読んでる作品だったのに気付かなかったです。

内容はワクワクするお話ではないけれど、無性に世界中の過去の名作を読みたくなる一冊でした。

Posted by ブクログ

祖父と二人暮らしだった引きこもり男子高校生。古本屋を営んでいた祖父が亡くなったところに、喋るトラネコが現れ、「本を救って欲しい」と言う。男子高校生の運命は…

作者の方はめっちゃ読書家であり、しかもとってもいい人であることが物語からも本人による解説からもわかる。

本好きからしたらどの章の考え方も「そうだよね〜」と納得できるものじゃないかな…と思われるもので、特にハッと気付かされる発見はなかったんだけど(そんなふうに本を読むな、ということかもしれない)、物語としてはとても読みやすく、ファンタジー要素もあって、ぜひ本当に若い人たちに読んでもらいたいな、と思った。

難解な本は、その人にとって新しいことが書いてあるからである、ということとか、三千メートル級の読書をして初めて見える景色がある、というせりふは、積読本にめっちゃ分厚い本が待ち構えている身としてはとても心強く、ありがたかった。