感情タグBEST3

Posted by ブクログ

久しぶりに痺れる本に出会った。

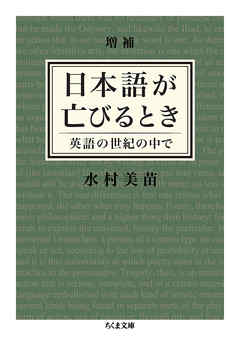

著者の水村美苗は学者であり作家である。名門イェール大学・大学院でフランス文学を専攻し、アメリカの大学で日本近代文学を教えながら日本語で小説を書いた。本書の発刊は2008年。5年をかけて書き上げたことからも著者の情熱が伝わってくる。

書き出しは著者の体験が小説のように綴られる。もうすでにこの文体が心地よい。しかし、そこからは緻密な調査と考察が積み重ねられ、一つの結論に向かっていく。それは「日本語は亡びうる」という結論である。

島国日本では連綿と日本語が使われてきた。それは時代に応じて変化はすれど、なくなるとは想像していない。しかし、日本語はなくなる可能性がある。

インターネットが出現して、英語一強の傾向が加速した。中国でも韓国でもアメリカの大学に行かせるのが流行っている。「もっと英語を」の声は日本でも高まり、小学校でも英語が必修になった。この流れに抗わなければ、日本語はなくなってしまう。

では、そのためにはどうすれば良いか。具体的には日本近代文学を読めと著者は言う。明治維新の後、欧米の書物を翻訳する中で、日本の書き言葉は昇華した。言葉と向き合い、日本と向き合い、日本人と向き合ったからこそ、明治・大正・昭和初期までの文学こそ読む価値がある。そこから日本語を守ることを考えよと著者は言うのだ。

結論までの道程では河合隼雄や坂口安吾を切りながら力強い論拠を積み上げていく。それは学者・水村美苗の明晰な頭脳を示している。

小説家であり学者でもある著者の力を存分に発揮した本書。著者の筆力に痺れる一書であった。

Posted by ブクログ

言語、普遍語、現地語、国語の歴史・国ごとの違いそして日本が今後どうやって英語と日本語の共存を考えていくかまとめた一冊。

英語との併用は大いに考えるところ。

二か国語の取得は難しいと言われているけれども、それを再確認させてくれる。

その中での国語の重要性そして英語に関してはバイリンガルは特定の人でいいという提案。

面白かったです

Posted by ブクログ

3章まで。ものすごくしっくりと自分の中にあったものを言葉にして読んでいると感じる。自然科学の国語については、ちょっと難しいかなと感じるところはある。

Posted by ブクログ

「読まれるべき言葉」真に優秀な二重言語者は日本語を捨て、英語を選択する。それはインターネット社会になり英語の有用性が確実となったからだ。そこでは、有益な情報を得るためには英語で読まなければならず、自分の意見を広く知らしめるためには英語で書かなければならない。

Posted by ブクログ

第七章 英語教育と日本語教育 より

p364

思えば、日本人は日本語を実に粗末に扱ってきた。

日本に日本語があるのは、今まで日本に水があるのがあたりまえであったように、あたりまえのことだとしか思ってこなかった。

(中略)

「西洋の衝撃」を受けるとは、西洋人こそが人間の規範に見え、それと連動し、西洋語こそが人間が使う言葉の規範に見えるということにほかならない。

(中略)

ISETANやらKeioやらSEIBU。西洋語のカタカナ表記の氾濫は、ああ、もしもこの日本語が西洋語であったら……という、西洋語への変身願望の表れでしかない。

そもそも政府からして、翻訳語を考え出すこともせず、西洋語のカタカナ表記を公文書に使って平気である。

恥ずべきコンプライアンス(=屈従)。

(中略)

(日本語が漢字、ひらがな、カタカナの三種類の文字を使い分けることに言及し)表記法を使い分けることによって生まれる意味の違いとは、(中略)明朝体が使われていようと、ゴシック体が使われていようと、そのような視覚的な差とはまったく関係のないところから生まれる、意味の違いである。

ふらんすへ行きたしと思へども

ふらんすはあまりに遠し

せめては新しき背広をきて

きままなる旅にいでてみん。

という例の萩原朔太郎の詩も、最初の二行を

仏蘭西へ行きたしと思へども

仏蘭西はあまりに遠し

に変えてしまうと、朔太郎の詩のなよなよと頼りなげな詩情が消えてしまう。

フランス行きたしと思へども

フランスはあまりに遠し

となると、あたりまえの心情をあたりまえに訴えているだけになってしまう。

だが右のような差は、日本語を知らない人にはわかりえない。

▼「日本語とはどういう言語か」

(石川九楊、講談社学術文庫)p22、204

漢字とひらがなとカタカナという三種類の文字をもつという点において、日本語は世界に特異な言語である。この特異性と比較すれば、日本語の文法的な特徴なるものは微々たる差でしかない。

Posted by ブクログ

帰国子女ベストセラー作家が書いた愛国主義的な片手間エッセイだと本書のことを想像していた。

実際、執拗に長い前半部分の「若い頃体験記」は軽薄な印象で、本書を途中で投げ出す寸前にまで動揺した。

しかし中盤ぐらいからの言語学や、果ては文明論まで持ち出した考察は興味深い。

内容は、英語の言語大流行によってもたらされる文化禍への警告である。英語ネイティブの無邪気、無自覚、無神経を非難する。

後半からはその考察をベースに日本近代文学論のようにもなっていき、漱石の『三四郎』を日本での先見性という一般的評価だけでなく、当時の世界での位置や「大学→翻訳→国語→日本近代文学」という歴史的シンクロとして解説する。本書の肝になっている論説として、英語という普遍語を母語としないが、英語が達者な二重言語者が近代文学または近代思想、あるいは国語を発見し、生み出したというのがある。これは著者にも当てはまることだが、さらに著者は女性であるということによって本書の興味深い考察が生まれたのではと考えられる。

増補ではサイエンスにとっての「国語」にまで言及。

本書で一番印象に残ったことばは「現在、〈叡知を求める人〉は日本文学だけ読まなくなった。日本文学は〈世界性〉に取り残された人たちのふきだまりになりうる」

「人にフッと言われた言葉」などその時は気にもとめない。しかし、認識というとのはしばしば途方もなく遅れてやって来る。「真理」を垣間見る機会を与えられても、思い込みによって見えない。何日、何年、何十年と時が熟し、その思い込みをようやく捨てることが出来た時、初めてその姿を表す。そして、その時人は、自分が本当は常にその「真理」を知っていたことさえも知るのである123

日本文学はれっきとした世界の文学の一片になっている。それは源氏物語などの他に近代文学をも持っているからだ。例えばその日本の近代文学の本質の一つは、日本語が「滅びる」(日本文化が滅びる)のを嘆くことが出来るだけの近代文学性(近代社会の歪みを「作品」にするだけの文化度)を持っていたという事実である(西洋以外の国ではそういう近代文学が無いらしい)。ブリタニカ百科事典には「日本文学」の項目で「世界のもっとも主要な文学の一つ」と載せられている128

名著『想像の共同体』を書いたベネディクトアンダーソンは多言語主義者で文化の多様性を重要視して評価されたが、彼自身が英語を母語とする人間であったため、数ある言語の中で英語が「普遍語」である暴力的事実についぞ気付かなかった。150

大衆消費社会の中で流行る文学は、確率的につまらない本が多い。それは普段本を読まない人が読む本であるし、ポップミュージックと同様、流行に敏感に反応するのを、まさに生物学的に宿命づけられている「若者」(流行に遅れてはツガイを見つけられない)のあいだで流行るからである。298

現在は知的な関心がある人ほど「今の日本の文学」だけは読まない。国語が生まれて百年以上が経ち「自分たちの言葉」だけで語れる日本の文学は、それで充足するようになり、「世界性」に注意を払わなくなった。ついには「世界性」から取り残された人たちの吹きだまりとなった。日本語で書かれた科学論文や歴史書や社会学の本は「世界性」があるのに、日本文学だけ無くなった。330

Posted by ブクログ

本作は、水村美苗の人生経験や文学観を通して日本語がいかに変貌してきたか、英語の世紀の中でどのような役割を果たしていくのかについて様々な側面から語られる。冒頭は『三四郎』の引用から始まり、日本語が「亡びるね」の持つ意味について考えていく。

Posted by ブクログ

英語は普遍語だと言うことに、異を唱える人はいないだろう。

日本である一定以上の知識を得ようとしたら、必ず、英語に関わることとなる。(日本固有の事柄なら異なるのかもしれないが、古いものになると中国語が出てくる気がする)

例えば、理系などでは最先端の論文を英語を読み、おのれの研究成果を英語で書く。

英語で書かれた小説は日本語で翻訳されるが、同じ数だけ日本語で書かれた小説が英語に翻訳されることはない。

日本語は亡びるだろう。

私は、近代文学もラノベも実用書も読むし、もちろん翻訳小説も読む。

けれども、国語教育のおかげではなく、国語の教科書に載る作品は初めの頃に読み終え、物足りないと辞書を片手に他の本へ手を伸ばした野生の活字中毒だ。

私のように好きに学ばせるのではなく、国策にて、教養としての日本語の読解能力を高めない限り、日本語で書かれた本を読むという行為のハードルが下がらない。そして、読み手が縮小すれば書き手も縮小してゆく。

うすらぼんやりと「そうだろうなぁ」と思っていた事柄が、これでもか!と熱を持った論調で展開される。

普遍語である英語を学ぶにも、基礎となる日本語の読解能力が無ければ、なかなかに厳しいのではなかろうかとは思う。

日本語で考え、あらわす力というのは果てのない道のりで、活字中毒の私ですら、仕事の書類やメール等の錬られていない10行以上の日本語を読む前にはためらいを覚える位だ。

なんというか、私はそれらに対し、対処療法的な文章構造を考えるように伝えてきたけれど、それは、間違っていたのかもしれない。

さて、私は亡びゆく日本語に対して、どのようにしたら良いのだろうか。

近代文学も面白いよと薦めてみる?

私が当たり前のように思っている読書の楽しみを伝える?

パブリックコメントを求めている時にだす?

何かしたい、という気持ちになる。

簡単で誰でも読みやすい本が優れているのではなく、意味が分からずともついつい読めてしまう、美しい文章に触れる機会を増やしたい。

青空文庫から、美文のスクリーンセイバーやスマホの待ち受け画面など作ったら楽しそうだなぁ。

Posted by ブクログ

この本を読んで「『三四郎』読みなおそう」と思った読者なので、たいへん興味深く、かつ共感しながら読んだ。

実際のところ、私自身が「自分よりも下の世代に近代文学を読んでもらいたい」と思っているタイプの人間なのだ。だからこそ、日本語にこだわるし、その存在にありがたみも感じている。

好きだから、その価値をわかってほしいという気持ちがある。

<普遍語>としての英語の時代は、すでにもう来ているし、それは他人事ではないのだなぁ、と自覚しなければならない。しかし、実感が湧かないというのが正直なところで、それは現代においてもどれだけ日本人が英語を話せないかを見ても一目瞭然なのではないだろうか。

つまり、「英語を話せなくても生きていける」というのが現状で、その現状維持だけでやってきた私たちにとって、それはリアリティがないのだ。

だからこそ、「日本語の危機」にも実感がない。なんだかんだ言って、漱石も鴎外も芥川もまだまだ本屋に「ある」ものだから、それがなくなることを想像したことがない。

私自身、ま、それで充分だよねとどこかで思っていた。いや、そのことについて、どこかで諦めていた……「漱石がどれだけすばらしく、どれだけ面白いか」について語るのは、昨日見たアニメについて語ることよりも恥ずかしい、というおかしな負い目があった。

しかしこれこそ、英語が<普遍語>であるという理由だけで<普遍語>たりえるのと同じではないか? そうい気持ちこそが、著者の言う「日本語」を<亡ぼして>しまう原因なのではないだろうか?

大多数と共有し得るという理由で、英語という言語を選択する、というのはまっとうなことだ。英語を選ぶ意味は、これからますます増えていくことだろうと、私も思う。

しかし、その選択を取ることで<私たち>はどうなるのか、ということに、この本で初めて気づかされたように思う。<英語を選ぶ>のでもなく、<日本語を選ぶ>のでもない。<英語を選ぶなら日本語はどうなるのか>ということ。

もし「日本語」が亡びるのなら、それはそういう意識の欠如なのではないか、と私は本書を読んでそう思った。

Posted by ブクログ

正直、〝日本語が亡びる〟とまでは思わないが、英語中心の世界に一石投じたものとして興味深く読んだ。単行本が発表された当時、良くも悪くも話題になった。今回増補版として当時の反応に対する〝返答〟もあるので読んでみることにした。

Posted by ブクログ

寡作ながら日本近代文学の系統を唯一現代において引き継いでいると言っても過言ではない作家、水村美苗による言語論。

言語を巡る歴史を紐解きながら<普遍語>・<現地語>・<国語>という3つのカテゴリの関係性を明示した後、インターネットの台頭などの社会変化により、英語が<普遍語>として一極化する現代において、日本語という世界でも稀有な文法性質を持ち、世界に名高い近代文学の系譜を持つ言語が消失しようとすることへの警鐘を鳴らす。決してここで述べられているのは、回顧主義的な議論ではないし、英語の世紀においてはむしろ自国語を適切に操れるようになること、そしてそのために国語教育を強化すべきという議論の流れは納得度が高い。

専攻研究としては、ベネディクト・アンダーソンの「想像の共同体」や柄谷行人の「日本近代文学の起源」などに依っており、国民国家と文学の関係性を現代風にアップデートとした議論としても読むことができると思う。

Posted by ブクログ

言葉とは思考であり、文化であり、歴史であり、国の存在そのものである。個人的には英語は話せるようになりたいが、国語教育が蔑ろにされるのはやめてほしい。以前、山田詠美だったと思うが、教科書に自身の著作が載ることになったときに、教科書でしか読めない文豪の作品を載せるべきではないかと言っていたように記憶している。まさにその理由がここに書いてある。

Posted by ブクログ

朝日新聞の模擬入試の欄で紹介されていた。

フランスでの講演及び日本の明治の日本語について。さらに漱石までは納得できるものであったが。最後で福田の引用をしてから文調がおかしくなってきた。最後は日本精神ということになってきてあまり論理での説明が省略されてきてしまった。4章の日本語という国語の誕生、までは読んでなるほどと納得させられることがあるが、それ以後はだいぶ怪しい。漱石の三四郎や文学論の引用はなるほどよく勉強していることはうかがえるが、英語教育についての論は少し勉強不足なのかもしれない。

Posted by ブクログ

あらすじが優秀なので記入します。

日本語は、明治以来の「西洋の衝撃」を通して、豊かな近代文学を生み出してきた。いま、その日本語が大きな岐路に立っている。グローバル化の進展とともに、ますます大きな存在となった<普遍語=英語>の問題を避けて、これからの時代を理解することはできない。われわれ現代人にとって言語とは何か。日本語はどこへいくのか。

Posted by ブクログ

「読まれるべき言葉」(文学テキスト)が読み継がれなくなったら国語は亡びる。国語としての日本語を護るには、国語教育において日本近代文学(漱石や鴎外)を読ませなければならない。

そのためには国語の時間を増やす必要があり、英語の時間を減らす必要がある。「全員バイリンガル化」のごとき英語教育の「充実」をやめる。英語教育は限られたエリートに与えればよく、ただし本物の英語力を育てなければならない。学校は英語を読むことへの入り口を提供すればよい。充実すべきは国語教育であり、日本近代文学を読む時間である、という主張だった。

それには納得した。ただ、ぼく自身は、国語教育の本来的な使命として、「論理的に考え、伝える技術」の訓練も重視している。いまの文学偏重の国語教育は、それが扱う作品が現代であれ近代であれ、生産的ではないと考えている。