感情タグBEST3

Posted by ブクログ

※第1〜3部の感想をまとめて

色んな人が主人公のもとを訪れて、色んな不思議な話をしていく。クロニクル(年代記)というタイトルだけれど、彼らが語る体験談だったり、夢のような抽象的な話だったり、何らかに対する考察だったりは時系列的に並べられてはいない。

この小説を読むのももう何度目かわからない。今回は舞台を観に行くにあたって久しぶりに読み直してみた。結局読み終わったのは、舞台が終わってから3か月も4か月も経った後だけれど。

昔に読んだ頃から、1人ひとりの登場人物のキャラクターが鮮やかで、彼らが語るエピソードはどれも印象的でとても面白いと思っていた。それぞれの話が、予言的であり、神秘的であり、かつ生々しい苦しみに溢れていた。

今回読み返してみて、つまり私自身が歳を重ねたことによって、これまでバラバラに見えていた個別の話が、1つの暗部の様々な側面であるという印象が強くなっていた。なぜ綿谷ノボルはあそこまで憎まれ、殺処分されなくてはならなかったのかが腑に落ちたような気がした。なぜ主人公があんなにも無力で、ただ時間をかけることでしか対抗できなかったのか(途中で不思議な力を授かったりもしたけれど)。結局のところ私たちが持ち合わせてる武器はなけなしの時間でしかないし、巨大な暗部に対抗するには、辛抱強く変わり映えのしない日々を続けるしかない。総合的な感想としてはそんなところ。

でもやっぱりこの小説の素敵なところは、エキセントリックな登場人物や、そんな彼らが語るエピソード。砂漠や井戸の話、動物園の話も、どれも好きだけれど、最後のロシアの炭坑での話がなぜか好き。私も頭の中に何かそういう宿命的な神話を飼えたらと思う。

Posted by ブクログ

「巻かれなくなったねじ」

巻かれなくなったねじは、

誰かによって巻かれなければならない。

個人的にはねじまき鳥がいなくなったのは、社会がとか誰か、じゃなくて主人公がいい加減自立して自身のねじを巻く必要があることを作者が表現している気がした。

フリーターでぷーたろーの彼は意思がなくて、なんか気ままに流されていっている。

それに気づいたかどうか分かんないけど、だから途中で彼は無意識に、自身をねじまき鳥呼びさせたんじゃ。

あと本著が発刊された時期がバブルの前後だから、社会に流されてあれよあれよって言う間に自分を失った人が多かったんじゃないかなー。

そんな日本社会の退廃的な雰囲気を風刺してる説。

ここの感想にもあったユーモアが少なめってのもそういう理由も一因かな。

とにかく面白かった。

もう第2部読んでるけど引き続き面白いからおすすめ。

Posted by ブクログ

おもしろかったー。

様々な要素が絡んでいてとても複雑だったけど、展開が楽しみでどうなっていくのかドキドキしながらページをめくる箇所もちらほらあり、引き込まれた。

加納マルタ、クレタ、コルシカ、赤坂ナツメグ、シナモン、ネーミングセンスがまた絶妙。

騎士団長殺しに繋がるなー、という印象だった。

Posted by ブクログ

新作が出るたびに過去作も読んで来たが本作が最後の大物と言えるだろう、また著者の最高傑作との誉れもある、出始めは著者らしい不思議な世界への誘いを感じたが最終章はハードなものだった、ロシア人やモンゴル人は決して信じてはいけない人種だと感じた、物語は主人公の岡田が知り合った人物のクロニクルを紹介するような形態を取っているが、以降の2部も同形態を取るのだろうか、そしてどういう結末に到着するのだろうか。

Posted by ブクログ

面白い。全部面白いのよ。

女子高生のメイ、この子良いよね。まつたけうめ。

クミコ兄は嫌なヤツ過ぎだろって思ったけど、同じ名前猫につけるはなぜかしら。

加納マルタとクレタ。マルタの行動力ハンパないね。何考えてるか分からんけど、自分の芯通してるところはすごい。クレタの過去は悲惨過ぎ。

最後に間宮の長い話ね。これが一番面白かった。山本のアレは、マジで鳥肌立ったわ。最後の箱の謎も良い。

読み返す本

村上作品は、自分のコンディション、世代ごとに何度読んでも違った味が出る。

作品自体が面白いのもあるし、読み手の自分のそのときの状況がすごく影響する。

不思議な作品。

Posted by ブクログ

ノモンハン事件の話はグロかったけど、臨場感はホントにすごかった。

まだカオスは感じていないし面白い。

カフカは親の喪失、こっちは伴侶の喪失の物語だね。

Posted by ブクログ

読む度に感想が変わり、読む程に面白くなっていく。

村上春樹の統合小説でいえば、どちらかといえば初期作品になる。それゆえ若干の粗さのようなものがあるが、その粗さが堪らなく良い。

物語は壮大で、一体何に迫っているのか簡単には分からない。分かったつもりでも、次に読んだ時には全く別のものに変わってしまっていたりする。

Posted by ブクログ

『みみずくは黄昏に飛びたつ』を読んで、村上春樹に対するイメージが540度くらい変わっちゃった(←180度でもいいけどw)となると、まー、なんでもいいから、村上春樹を読んでみたくなるわけだ。

『ふくろうは黄昏に飛びたつ』wの感想でも書いたけど、村上春樹は、例の『1Q84』が出た時のバカ騒ぎが全然わからなくて10冊以上読んだ。

そんなに読んだのは、もちろん面白かったからだけど、でも、(これも『ふくろうは黄昏に飛びたつ』に書いたけど)村上春樹の小説はミョーにツルンとしているから。

読むそばからどんどん忘れてしまって、どれも断片的な記憶しかない。

なら、それのどれかを読めばいいのだろうけど、どこにあるかわからないんだよね(^^ゞ

(いや。ある場所はわかってるんだけど、そこを探すのが面倒くさいw)

というわけで、村上春樹なんてちょー売れっ子作家、流域面積世界最大の川wなら1円で手に入るだろ!と見てみたら、このインフレに乗じて村上春樹本もやっぱり上がっていた(-_-;)

そんな中、この『ねじまき鳥クロニクル』は比較的お手頃価格で、しめしめと思ってしまったのは、読むなら、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』か、この『ねじまき鳥クロニクル』かなーと、密かに思っていたからだ。

と言っても、別に誰に相談したわけでもないので。

密かに思おうと、大っぴらに思うと関係ないんだけど、まー、こういう時って、文章的には普通、密かに思っていただろうから、それでよしとするw

読むなら、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』か、この『ねじまき鳥クロニクル』かなーと、密かに思っていたのは、その2冊は読んでなかったからなのだが。

もう一つ言えば、『1Q84』のあのバカ騒ぎで村上春樹本を読んだ時、知り合いが、「僕は『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』が一番好き(←その人は自分のことを“僕”というタイプw)」と言っていたのと。

あと、今年は2024年だったので、時代設定が1984年の6月から始まるらしい『ねじまき鳥クロニクル』を40年後に読むっていうのも、ちょっとオツかなぁーと思ったからだ。

そんなこと言ったら、『1Q84』だってそうじゃんって言う人がいるかもしれないが(いない?w)、実はそれ、積読本としてすでに持っていてw

せっかくだから、新たに買ってみるのもいいんじゃない?と思ったのだ。

……って、どーでもいいこと、ズラズラ書き連ねているがw、そもそも自分の感想なんて、どーでもいいことなわけでw、だから、やっぱりズラズラ書き連ねることにする(^^ゞ

というわけで、やっぱり、どーでもいいことだが、この『ねじまき鳥クロニクル』、「第一部:泥棒かささぎ編」を読み始めて、ふっと思ったのは、ねじまき鳥の鳴き声ってどんななんだろうか?ということだった。

というのは、「ねじ」という言葉から、単純に部品のネジをイメージしちゃったわけ。

ま、部品のネジは“締める/緩める”で、“巻く”とは言わないわけだけれど。

でも、とにかく、「ねじまき鳥」のねじは部品のネジをイメージしてしまったので、「キュウ、キュウ」みたいな鳴き声を想像してしまったのだ。

でも、そうではなくて、それは時計のねじを巻く(ゼンマイを巻く)音だと気づいて、ということは「ジーコ、ジーコ、ジーコ」みたいな鳴き声なんだろうと想像したのはどの辺だったか?

ていうか、そういう説明があったんだっけ?

その辺は忘れちゃったけどw、ていうかー、その説明がないんだとしたら、今、「ねじ巻き」って書かれて、それが何のことかわかる人、どれだけいるんだろう?

ま、そんな、どーでもいいことはともかく(^^ゞ

P66で、主人公岡田亨の奥さんのクミコが、“あなたは疲れていても誰にもあたらないでしょう。あたっているのは私ばかりみたいな気がするんだけど、それはどうして?”と言っているのを読んだ時、あー、これって、そういう話か…って、思わず苦笑いが出てしまった人、おそらくそれなりにいるよね?(爆)

自分は男なので、女性がこういうタイプの男と付き合った時にどう感じるかは想像できないけど。

でも、男だと、このクミコみたいなタイプの女性と付き合っていた時に、相手からのこういう発言にウンザリした経験って結構あるように思うのだ。

いや、ウンザリじゃなく、戸惑ったくらいの心の広ぉーい方もいるんだろうけどさw

でも、自分は心が広くもなければ、許容力もない方なので(爆)

ウンザリしちゃったわけだけど、とはいうものの、困ったことに、こういうタイプの女性って、クミコがそうであるように、決まって魅力的なわけ(^_^;)

よって、この主人公岡田亨のように、その魅力的な相手から言われっ放しでいるしかないという……、あぁー、イヤだ、イヤだw

ところが、そういう場合って。

往々にして、相手は言われっ放しでいる相手にハラがたってくるものらしいのよ(・・;

いや、この場合は、言う方が女性で、言われている方が男なわけだけど、その立場が逆の場合もあるのかもしれないよ。

それは自分は男だからわからない。

ていうか、言われっ放しでいる相手にハラがたってくるタイプの女性って、相手が言われっ放しでいることに甘んじんていることにハラがたってくるのはありつつ。

相手に不平を言い続けていることで、次第に自分が意味もなく不平不満をあたり散らしているように思えてきて。そのことで、むしろ自分が理不尽に不平不満をぶつけているような気がしてくることで、悪いのは不平不満を抱かせる相手ではなく、言いがかりをつけている自分が悪者にされているような気がしてくるらしい。

というのは、当の本人に聞いたからなんだけどw、当人いわく、あたり散らしている方としては、自分が仕事で疲れたりストレスを抱えたりでイライラしていることで、相手にあたり散らしているということは重々承知なのだ。

だからこそ、一番安心できる相手に、ついついあたってしまっていることも。

にもかかわらず、あたり散らしている相手は、何も言い返さずに頷いているだけだから、「わたし一人をワルモノにしているアナタってなんなのよっ!」とメガトン級の怒りが炸裂してしまうというわけなんだそうだ(爆)

つまり、この二人っていうのは、+と+、−と−、そういう関係で。

夫婦としてはもちろん、カップルとしても長く続かない関係なのだろう。

いや、たんなる人と人としての関係っていうことなら、似たもの同士ということで、話も合うし、価値観も合うから、いい友だちとして付き合える。

でも、男と女の関係というのは違う。

いい友だちではないのだ。

出ている部分が相手は引っ込んでいて、引っ込んでいる部分は相手が出ている、お互いがお互いを補い合える関係でないとその関係は絶対長く続かない。

…と言っても、それはあくまで個人的経験則に基づくものだから、もしかしたら、えぇー、そんなことはないよー。オレたち/わたしたちはいい友だちよー、と言う人もいるのかもしれないが。

その場合は、まー、それはよかったですね。末永くお幸せに。アハハ…、と言うしかない(^^ゞ

つまり。

これは、犬も食わない話だ(爆)

とはいえ、犬も食わない話のわりに、面白く読める。

そこは、さすが村上春樹(^^)/

Posted by ブクログ

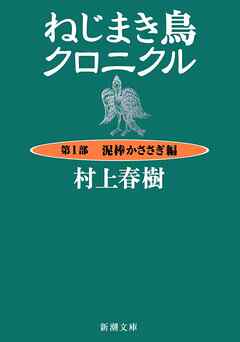

56冊目『ねじまき鳥クロニクル 第1部 泥棒かささぎ編』(村上春樹 著、1997年10月 初版、2010年4月 改版、新潮社)

90年代の村上春樹を代表する『ねじまき鳥』3部作の第1作。失業中の主人公を中心に、奇妙な人物や事象が渦を巻くように現れては消えてゆく。

「ノモンハン事件」という実在の戦争を扱うというのは、これまでの村上作品から考えると少々異質である。

序破急の序が徹底的に描き込まれているという印象。これから物語が動き出すのだろう。

〈私はここで死なないのではなくて、ここで死ねなかったのです〉

Posted by ブクログ

人と人との関わりにおいて、多くの分かり合えないことについての原理、深層心理のありかた、個人の甘えや傲慢さに気付かない状況などが巧みに文章化されていて楽しかったが、、、最後の凄惨なシーンは目を背きたくなるものでした。

全体的には岡田亨が恐妻家なとこがすごく共感でき、ファンタジックな世界にもリアリティーな笑いがあった。

少し休んでから次作を読もうと思う。

Posted by ブクログ

「巻き込まれ型の主人公」が「奇妙な何人かの女性」と接しながら「不思議な世界に触れていく」という(昔の)村上春樹らしい作品

私には理解できない部分が多々あるが、評論なんかを読んで納得するのは野暮で、村上春樹の世界観によくわからないまま無防備に入り込んでフワフワした気持ちになるのが一番良いと感じる。

Posted by ブクログ

7年?ぶりの再読。

大学生だった当時の私に最も強い印象に残ったのは皮剥ぎのシーン、そして井戸に光が射すシーンだった。

それらはもう一度読んでももちろん素晴らしかったけど、当時の自分がなぜあんなにも惹かれたのかはちょっとわからなかった。

当時私はたしかモンゴルに行った直後だったし、中国にも行っていたから、大陸のあの荒涼としたかんじとの心理的な距離が近かったのだろうか。

今の私は仕事をして結婚もしていて、なのでクミコが出ていってしまった事件そのものの方が実際の自分に引きつけて考えてしまった。

クミコはなんで出ていってしまったのだろう?

考えてもよくわからないまま。

とても面白い小説。

読み手のその時の状況で惹きつけられる箇所が変わるのはその小説世界の豊かさの証。

ただ、春樹作品はいろんなことが起こりすぎるね。

私も大人になったのか、今はたとえばカズオイシグロの『日の名残』のような、

大きなことは何も起こらないのに強く心を揺さぶられる小説の方が好ましく感じるな。

それもまた今後の人生で変わるかもしれないけれど。

Posted by ブクログ

20年を経ての再読。

読み返すと、彼が執筆してきた経歴がただモノではなく、年輪のように積み重なってきているのが認識できる。

文章構成、比喩暗喩、言葉のレトリック、人物構図とその人物に与えたキャラクターの意図に唸る。

顔のない男も出てきた・・無声に繋がり、やはり・・というか性夢。それは謎の女の電話にも連なっていく。

クミコと両親、1巻で詳しく語られるワタヤノボルの人物像。春樹さんがこういった類をいかに評するかの基が垣間見えて面白い。

僅か312㌻で展開する最後の構図、ノモンハン、間宮。なぜここに焦点が当たったのか。

皮を剝ぐ残虐シーンも然る事ながら、1,6㍍の深い穴に投げ落とされた時、一日の間一瞬だけ射す光、それに感涙する間宮の情景・・何らかの啓示に繋がっていく感じ。

他作品で登場するインカの井戸・・古代文明では一日、一年と光がある決まった線、ポイントを射すことが既に分かっていたことが判明している。

Posted by ブクログ

三部まで読んだが、ギリギリ4という評価だった。

村上春樹独特の雰囲気と、文体はいつも通り健在だったが、た作品に比べるとユーモアが少なく、作中一貫して暗い雰囲気が漂っていた。まさに「枯れた井戸」の中で読んでいるような感じだった。作中の登場人物は相変わらず個性的で、笹原メイの現実に生きる人間としての象徴、マルタとクレタの非現実的象徴。シナモンとナツメグのキーポイント感、そして何より綿谷昇と久美子の圧倒的存在感。

村上春樹の作品について語るにはまだまだ読みが浅く、憶測の域を出ないが、何となく描きたい世界観をわずかに垣間見ることができたような気がした今作だった。

作中にとって大事な場面なのでしょうがないとは思うが、間宮注意の過去回想は正直言って、題名の通り長く、少し退屈だった。相変わらずのリアリティを貫いてはいたが、もう少し短くても個人的にはよかった

自然に囲まれた歴史がある見知らぬ土地にでも出向いて、天気が晴れて静かだったなら、この本をまた読んでみたいと思う。井戸の中でとは言わずに、笹原メイの自宅の庭のような場所がどこかにあったのなら、知覚には鳥の彫刻が空に向かって意思表示をし鎮座していてもいい。

Posted by ブクログ

全体的に淡々と話が進む。後半の間宮中尉の話が印象的。性的な描写も少なく、今まで(自分が読んだ中で)の主人公とは少し違う感じ。話の山場はまだ来ていない。

Posted by ブクログ

村上春樹の作品の中では、古めのものなのかな?といった印象。

最近の作品から読み始めたけど、今とは少し雰囲気が違うような気がする。

一部、グロテスクなシーンがあり、文章として読んでいるだけでも真剣に読んでしまうと気が滅入ってしまうように感じた。

Posted by ブクログ

かなり久しぶりの再読。

非現実が現実に食い込んできて、逆転していく感じがした。

精神的な歪みやひずみをを持つ者たちが、オカダトオルにひきつけられて、その中身をぶちまけていくような話だ。

オカダトオルはやや鈍く、強いこだわりも感じられず、愚鈍な印象すら受ける。

昔は、こんな人は知的でいいな、と思って読んだような気がするが、今はそうは思わない。

いい人なんだけれど、面白くもない。

そんな印象。

相変わらず(?)、井戸はしっかりとその機能を果たしている。

Posted by ブクログ

完全な春樹ワールド。

日常と非日常が隣り合わせで、何が当たり前なのかがわからなくなる。

当たり前だと思っている日常の積み重ねに垣間見える違和感ある出会い。今後の展開が気になる。

Posted by ブクログ

多くの登場人物とともに不思議な世界が描かれるというのは、作者らしいなと思いながらも他の作品とはまた違ったとっつきやすさがあって、物語に入っていきやすかったです。

Posted by ブクログ

これまで読んだ村上春樹作品の3作よりかは圧倒的に読みやすい。

流れ、本田さんとマルタの予言、綿谷ノボルとワタヤノボル、久美子とクレタの類似点、笠原メイと井戸、など気になる点がたくさんあり、第2部以降が楽しみ。

Posted by ブクログ

ちょっと前に読みはじめ、余裕がなく期間があいてしまったので、珍しく、冒頭を読み直しました。

そうしていたら、丁度、舞台をやるというじゃないですか!

舞台を観る前に読破しておきたかったので駆け足で読んでいます。

グロい、とはレビューで聞いていたけど、確かに。

猫を探していて、どういう話の流れでそういった描写が出てくるのかと思ったら、登場人物の回想でしたか。

世代的に、戦争の話を描写に入れたくなるのかな…?

また魅力的な登場人物が。メイちゃん。

若い女の子が主人公の心を少し癒すようなパートナーとして登場するのが、なんかいいなと思います。

夫婦の会話ややり取りも、リアルな感じで好きです。

ねじまき鳥っていう描写がそもそも好きです。

一日分の世界のねじをまいていく…笑

Posted by ブクログ

東京の神保町でオトナ買いシリーズ1

戦争が舞台になっていたり、文体も少し堅くて、ファンタジー色の強い1Q84に比べるととっつきにくい感じ。

重く深い作品で、一冊読み終わるのにどっと疲れた。

皮を剥がれるシーンと深い井戸の底にいるシーンがなかなかグロい…

最後の、贈り物が空箱だけだったのが何を意味するか気になるなあ。

Posted by ブクログ

ただただ物語の世界観を楽しんだ。

失業状態ののんびり暮らしの主人公(個人的に好きな性格)を中心にその周りに現れる個性的な登場人物達。

個性的ではあるけど、あ〜こんな人いるわと思わせてくれる若干癖の強い人たち。

ネーミングセンスも良い。

深く読み取るというよりは、感じるままに読むといった作品だと思った。

Posted by ブクログ

父の実家にあったので読んだ

この時代に仕事をしないで猫をさがしてる夫を書くのは面白いなと思った

かなり読むカロリーを消費する

続きはまた今度読む

Posted by ブクログ

一部が損なわれているのは目で見てわかるけれど、そこにはそれの何倍もの見えない大きな深い傷がある。

本来あるべきものがなかった、失われたということ(最後、箱の中身が何もなかったように)が終わりなのか、始まりなのか、どのように捉えればいいんだろう。

まだ1部だから始まりなのかな

1部でいろんなものがなくなった

2部からは回収していくのか、新しいものを見つけにいくのか

それにしても剥ぎ取る描写は読んでて目を背けてしまったくらいには気持ち悪い

そんな場面に出くわしたことないのにリアルに吐きそうになるくらいに

Posted by ブクログ

パートパートの話しはすごく面白い。全体は考えながら読み進める面白さがあります。

ところで、いつも整理するときにジャンルに悩み、村上春樹というジャンルをつくりました…