感情タグBEST3

Posted by ブクログ

日本の文化といえば、納豆。

そう思っておりましたが、冒頭の1ページはおろか、タイトルからすでに、そんな幻想が消え失せてしまい、衝撃とともに。

納豆で思い出すのは、茨城へ旅行へ行った際、味噌汁にも納豆が入っていて驚いたこと、本当に藁に入った状態で販売されていたことです。

発泡スチロールに包まれた納豆しか見たことなかった自分にとって、あのときもなかなかの感動がありましたが、それをいとも簡単に超えてくる、納豆の世界がこの本の中にありました。

肉も魚も取れない、山岳地帯において、重要なタンパク源とされた納豆。

発酵という製造工程を経ているので、保存も効く上、健康にもよい。そんな便利な食品だからこそ、各地で独自の進化を遂げてきたのでしょう。

納豆を軸にした、アジアの文化史。

日本の納豆というフィルターを通してみた、アジアの納豆。そして、逆にアジアからみた日本の納豆。

そんな納豆論が、ものすごく新鮮で、惹きつけられました。

実はワラでなくても納豆は作れるのです。

読み終えて、納豆に関する幻想が吹き飛ぶことでしょう。

そして、読み終える頃には、納豆を買いに出かけること間違いなし!

Posted by ブクログ

まさか納豆からここまで驚きと発見に溢れた一冊になるとは。500ページ近い長さでも最後までワクワクしながら読めた。そしてとにかく納豆が食べたくなる。

納豆文化圏の民族が強く生きてきた歴史を知ることができたとともに、納豆を介して旅先で高野さんが出会った人々の日々の団欒が垣間見えた気がした。私もいつか現地へアジア納豆を食べに行きたい!

Posted by ブクログ

2023年に読んだ本ランキングの暫定1位!

気になることがあればとにかく現地に向かい、実物を見て食べ、作り方を教わり、自分でも作るという質の高い大人の自由研究本。

納豆に興味がない私のような人間でも驚きの連続でページを捲る手が止まらない。

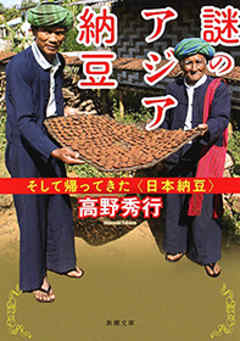

現地の写真も沢山掲載されており、写真を通じて現地の雰囲気がよく分かるのもいい。

本の内容そのものも勿論素晴らしいが、納豆及び納豆生産者に対する作者のリスペクトに感銘を受けた。

Posted by ブクログ

納豆というと、よく、「なんで豆腐が“豆が腐った”で、納豆は“納豆”なんだろう?」と言われるが。

それは、「納豆は、豆を藁苞に納めるから“納豆”」。

「豆腐は“腐”が中国で四角く固めるという意味があるから“豆腐”」って聞いて、ずっとそれを信じてたんだけど……、

そんな話、これっぽっちも出てこない。

もはや何が何やら…!?(^^;

東南アジアの山間部で、納豆やコンニャクが食べられていることは知っていた。

あ―、それって、つまり「照葉樹林文化圏」ってことだよねって、ずっと信じてきたんだけど……、

この本によれば、それはそれでまた微妙に違うらしい。

ていうか、現在、日本で食べられている納豆というのは、

ご飯に絡めて食べるというニ―ズに沿って作られた工業生産品(品質や衛生が管理されたといういい意味で)というのも目からウロコ(^^;

納豆=糸を引くだけど、本来はあんなに糸を引くものじゃないなんて!w

(そういえば、「甘納豆」は何で“納豆”っていうの?)

ていうか、読んでいて出てくる納豆料理が旨そうで旨そうで(^^)/

おかげで、つい料理に納豆を使っちゃうもんだから、最近はやたら納豆を買う(爆)

ちなみに、冷蔵庫には今現在、例の3個パックのやつが4つ入ってる。今晩は納豆回鍋肉にするつもりだw

納豆は大好きだけど、例えば納豆を食べた箸でマヨネ―ズがかかったサラダなんか食べると、マヨネ―ズが糸を引くのがイヤなんだよね。

だから、納豆を調理に使うと旨いのはわかってたけど(だって納豆スパゲティは絶品!)、イマイチ使いたくなかったのだ。

この本の終わりの方で納豆協会の人だかが「これからは糸ひきが弱い納豆など、いろんな納豆を作らなければならない」って言っていたけど、それは本当にそう思う。

著者も、ラタトゥイユに納豆を使ったら旨くなかったけど、糸引きが弱い納豆で作ったらすごく旨かったと書いている。

もはや、ご飯かけ用納豆、調理用糸引き弱納豆、旨味調味料用納豆等々、あらゆるニーズに応えた商品構成にしない納豆会社の社長は職務怠慢!と言われても仕方ない(爆)

というか、それは納豆会社よりも流通の仕事かなぁ―。

自社で工場は持たずに、様々なニ―ズに沿った納豆を他社に製造をお願いする、納豆業界のアップルはどこだ?w

(そういえば、以前ス―パ―で「テンペ」が売ってたけど、今でも売ってるんだろうか?)

そんな様々な目からウロコのこの本だけど、「醤」と「納豆」を区別したい著者のこだわりはイマイチわからないw

自分は、調理や旨味調味料として使ってるというのを読んだ時点で、ああこれはもはや「醤(味噌)」なんだな―と思ったけど。

個人的には、ご飯にかけて食べるのは、いわゆる「納豆」。調理に使ったら、それはいわゆる「納豆」ではないという風に考えちゃうけどな(^^ゞ

そういえば、今の中国人はカレ―ル―を調味料として(つまり「醤」として)使うらしいけど、それはどっちも「カレ―ル―」だと思うのだ。

確かに、カ―ル―でいわゆるカレ―を作ったら「カレ―」という料理だけど、カレ―ル―をチンジャオロ―ス―の味付けに使ったら、それはチンジャオロ―ス―だ。

でも、味付けに使ったのはどっちも「カレ―ル―」だって思うのだ。

確かに、著者が言う、漢民族に追われた人たちが住む地域(=漢民族の住む周り)では納豆が食され、漢民族の住むエリアでは醤が食されるという区分けは明確だ。

でも、一方でタイやミャンマ―の海に近い方で納豆は食されず魚醤が使われるのは、海が近いからその材料が手に入りやすいという単純な理由のわけだ。

なら、漢民族が醤や豆鼓を使うのも(or周辺部で納豆を使うのも)、海が近いから魚醤を使うみたいに単純な理由なんじゃないのかな―。

だって、毎日のメシのことでしょ?

普通に考えれば、旨いからとか手に入りやすいみたいな単純な理由のはずだよね。

なんらかの単純な理由で、一方では納豆、一方では醤や豆鼓を使うようになった。

それらをまとめて「納豆文化(or醤文化)」とするでいいような気がするんだけどな―(^^ゞ。

ただ、ま―、それは、“納豆=ご飯にかけて食べるもの”という意識が強い自分と、“納豆=旨味調味料”の現場を沢山見てしまった著者の納豆に対する認識の差なのかなもしれないw

ていうか、納豆を料理に使っていて思ったんだけど、納豆って他の食材に隠れちゃうんだよね。

あんなにクセがあるのに、料理に使うとそのクセが消えちゃって。そのクセが料理の味に生かされない。

でも、「醤(味噌)」は違う。使えば、料理の味が決まっちゃう。

つまり、平地や沿岸部は塩が手に入りやすいので、塩を加える「醤」の方が味が決まって便利ということで広まったけど。

山間部は塩が手に入りにくいので、塩を加えない「納豆」を旨味調味料として使った。

個人的には、そういうことなんじゃない?なんて思った。

この本には、アジア納豆のことと日本の納豆のル―ツをさぐる話が書かれている。

どっちも面白いのだが、日本の納豆について書かれている章の方がちょっとだけ面白い。

それは、たぶんアジア納豆については見たことを淡々と書いているのに対して、日本の方はそのルーツについて謎っぽく描かれているからだろう。

本を読む上で、謎で読者の興味を引くは読むエンジンとしてやっぱり大事だと思うのだ。

最後の章で、照葉樹林文化と東亜半月弧なんて出てくるが、むしろそれは最初に出した方がよかったんじゃないのかなぁーw

とはいえ、すごく興味深い話で面白かったのは確かだ。

サピエンス納豆の方もぜひ読んでみたい(ただし文庫になったらw)。

ていうか―、ぜひレシピ本も出して欲しいぞ(^^)/

Posted by ブクログ

どこかで見た作者名、そしてテーマというか本の雰囲気だなと思ったら、以前読んで面白かった「アヘン王国潜入記」の人だ!

アヘンから納豆とは、随分と庶民な感じになったな、とそのときは思ったが、読み終えて思う、特に変わってない。エナジェティックなままだ。

あまり納豆買わないが、これを読んでると流石に食べたくなってきて、しかも単にご飯にかけるのではなく、具材として調理したくなる。実際買って食べるとやたらと美味しく感じた。

納豆のタレを超えた、納豆の調味料がこの本だったのだ。

すごいな、納豆。

続編のアフリカ納豆編も読まなければなるまい。

Posted by ブクログ

納豆って日本独自のものじゃなかったんだ!と目から鱗。

でも考えてみれば、本書にあるようにおそらく最初は偶然の産物、材料も工程もシンプルなものだけに、他の国にはないわけはないのだと、読み終わった後では納得した。

それにしてもアジア各地(しかも僻地)を納豆のために飛び回る取材力がすごい。

納豆研究のパイオニアに知ってる教授の名前が出てきて驚いた。

Posted by ブクログ

アフリカ納豆の本を買おうと思っていたら間違って買ってしまったのだけど、こちらが前作となっていたので順番は正しかった。間違って買ったと思ったので、モチベーションが上がらなかったのだけど、読んでいると面白い。しかも納豆は毎日のように食べているのに全く気にしたことがなく、当たり前だと思っていたことが当たり前ではなかったような足元がぐらぐらしてくる感じが気持ちいい。

シャン州の納豆や各地の納豆を食べてみたいという興味に駆られ、納豆の自作も簡単そうなのでやってみたくなる。今は気軽に外国に行ける状況ではないのだけど、これから先外国に行く機会があったら、日本では食べることができない、現地の人が食べている料理を積極的に食べてみたい。外国旅行も上京してシャン州の料理や大久保の韓国料理も食べることができないので、最も手軽にこの本のエッセンスを味わうには納豆の自作だ。

一般の主婦の皆さんが納豆の達人だと分かった途端師匠になる感じが楽しい。それは僕が育児をした時に、その辺のおばさんたちが実は達人で頼るべき存在になる感覚に似ている。

長い本編を読み終わったと思ったら、謝辞や解説がやたらと長かった。

Posted by ブクログ

日本食と言われていた納豆が実は世界中で食べられてたとは、知らなかったのでびっくり

火を通すメニューが豊富ということで、読んでいて作ってみたくなり、スパイスやニンニクで納豆スープを作ってみた

納豆のだしだけだとどうも味が薄いと思って味の素を入れたらかなり美味しくなって、本で書かれたとおりだわーとなった

つぎはアフリカ納豆の本を読むよ

Posted by ブクログ

納豆を探して巡る辺境の旅!約500ページのドキュメンタリー。高野ワールド炸裂で全く飽きさせない。納豆の食文化を通じての民俗学、文化人類学研究と言っても過言ではない作品。読むだけじゃなく、実際にそんな旅をしてみたい。

Posted by ブクログ

アジアで作られているという"アジア納豆"を探しに行くドキュメンタリー。

作り方は違うものの匂いや味は日本の納豆に近いという。

いつも食べている納豆なのに知らない事だらけ。

まさかアジアにも納豆があるだなんて…

結構分厚いけどおもしろいのでどんどん読めます!

学者さんじゃないのに好奇心だけで

ここまで追い求めるのはすごいと思いました。

(間違っていたらすみません)

地名や民族に馴染みがないので

途中途中わからなくなることがあったので

自分でわかりやすい様にメモを取りながら

読み進めていますが、

自分で自分がどこを目指しているのか

分からなくなりました。

そしてアフリカ編も出ているので早く読み終えなければ…!

Posted by ブクログ

ひょんなことからアジア納豆を追うことになった著者。行動力と操る言語は健在で、東南アジアから日本国内を巡る。その中で、日本は納豆先進国ではなかった。アジアでも日本でも納豆づくりを体験し、本書は次第に納豆文化人類学の様相を呈してくる。それが深く、また面白い! 続編も楽しみだ。

Posted by ブクログ

毎日朝ごはんで食べる納豆がこんなに奥深い食品だったとは!アジアで納豆が食べられていることに驚き、しかも納豆文化は日本より根付いている。納豆を求めてアジア各国を旅するだけでなく、日本納豆の起源を考察してみたり、納豆を自作したりと盛りだくさんの一冊。

Posted by ブクログ

面白いの一言に尽きる。そもそも納豆が日本以外の国にもあるなんて思いもよらなかったが、「へぇー納豆って外国にもあるんだね」ですまずに、納豆とは何か?納豆の起源は?自分で納豆を作る!というところまでいくのが、他の人にはできない書けないノンフィクション 。

Posted by ブクログ

だめだ、面白すぎる。

アヘン王国潜入記からツボに入って講演会まで行ってしまった高野さんが、アジアの辺境各地で食べられてきた納豆を取材し、やがて西南シルクロードを連なる納豆の神秘…?を解き明かすルポだ。

さすが高野さん、ニュートラルにクレイジーで、そしてどこまでも好奇心に誠実だ。

ほかにここまでアジア全体の、辺境の民の食卓の、お客さんに出すほどのものでは…(だけど自分たちの納豆が一番うまい)に上がり込んでおいてその製法を分類し(しかもその表現が絶妙に上手い)、歴史的経緯や人類史のレベルまで鮮やかに考察するのはさすがとしかいいようがない。他の「納豆本」の追随を許さないに違いない(他の納豆本の存在はしらないが)。

あまりにも真面目に、何かの使命に駆られるように水戸から首狩族から各地の納豆を取材しまくり、「国際納豆犬」マドに食べさせたり、果ては自分たちで作ってみようというところに行き着いてしまう。

とても真似できないが、できないからこそ憧れる。

そして、出会った人たちの家に上がりこめてしまう高野さんの相手との接し方は、いつもながら対「人」への敬意と観察が感じられてとても好きだ。その眼差しを通じて、納豆というよく考えれば珍妙な、しかし生活に欠かすことのできない代物を、同じような食べ物として海の向こう、山奥の藁葺き屋根の下で毎日うまいうまいと食べている人たちのことを想像することができるのだ。

納豆カレーはうまいけど、納豆トーストはやったことがない。やってみようっと。

Posted by ブクログ

十数年前にミャンマーの密林で食べた納豆ご飯の記憶をたどり、アジア各地に納豆のルーツを探すという、なんとも高野秀行氏らしい壮大なエンタメノンフィクション作品。

本作を読んで驚いたが、タイやミャンマーなど東南アジアの一部地域には、確かに日本の納豆と非常に似た食材が存在している、と言うより日本よりはるかに洗練された納豆文化が根付いている。しかも納豆を食べている地域は、タイやミャンマーなどの東南アジアだけではなく、ネパールや中国の湖南省など、アジアの広い地域に点在していたのだ。

納豆文化が根付いている地域には共通点があって、それは割と海から離れた内陸部である事、そしてもう一つの共通点は、マイノリティのソウルフードという事だ。ミャンマーのシャン族やナガ族、中国湖南省の苗族、そして日本の納豆発祥地である秋田県は、かつて蝦夷の拠点だった地域である。アジア各地の辺境の民に、共通した食文化が存在しているとは、とても興味深い。

ネパールの美少女や東北の納豆名人、そして大学時代の先輩から愛犬まで巻き込んだグローバルな納豆珍道中は、読み終えるのが惜しいくらい久々にエキサイティングな読書体験だった、次回作のアフリカ編がとても楽しみである。

Posted by ブクログ

高野さんの納豆愛・辺境愛が炸裂した一冊。

そして、最強の飯テロ本。

これを読んでいる間、何パックの納豆を食べてしまったことか。

そして、私の故郷である東北が紛れもなく辺境で、納豆文化の中心地であることを実感した。

納豆汁で育てられ、夕ご飯に何を食べたいかと聞かれたら常に「納豆!」と答え、盆にも正月にも納豆餅をしこたま食べる。さらに、土曜日には「ひとりあげ」に納豆をぶちこんで食べていたことをありありと思い出しながら読んだ。

あと、西和賀(夫の実家のすぐ近く)が「何でこんなとこにわざわざ住むのか」って言われたりしてて、ちょっと笑っちゃった。さすが、元無医村。高野さんをもってしてもびっくりの辺境なのね。地吹雪すごいし、道が崩れればすぐ陸の孤島化するしね。でも、それだけに食に関しては個性とエネルギーが凄くて、観光地としては優秀だと思う。まさか、納豆でも有名なところだとは思わなかった。地元民だけど(だから)、蒙を啓かれた思い。

発酵文化は、本当に面白い。

人間が生き延びるための知恵と勇気の結晶だと思う。

それが場所を変え、文化を超えて各地で納豆という最高の食品に結実していることがとても面白いと思わされた。

さて、この勢いのまま『アフリカ納豆』に突入!

Posted by ブクログ

まず、日本以外のアジアに納豆ってあるんだ!と思った。納豆はおかずのようなものとして現在はあるけれど、保存食や調味料として使われていることに驚いた。食べ物のことについて調べていくと、最終的には世界史にたどりつくということも不思議だと感じた。ところどころジョークもかかれており、ユーモアのある著者が好きになった。他の本も読んでみたい。

Posted by ブクログ

とても面白く興味深いが、長かった。500pページもあるのに、15-20ページ読むと気が散ったり、眠くなったりして読むのに時間がかかった。でも途中でやめようとは思わない魅力がある本。

大人の自由研究だなぁと思いながら読んでいたら、あとがきに「夏休みの自由研究のような内容」と書かれていた。

長かったと書いたが、著者からしたらもっともっと書きたいことはあるのだろうと思うし、冗長というわけではない。知りたいと思ったことをとことん突き詰めていく行動力がすごいし、それを面白く文章にまとめる能力が素晴らしい。

自分は行くことのないであろう辺境の地を旅しているような気分が味わえ、納豆のことを色々知ることができ、歴史にまで触れられていて、とにかく内容の濃い一冊でした。

続編のアフリカ編があるようなので、そのうち読みたいと思う。でも本当はドキュメンタリー映像で観たい。

Posted by ブクログ

「納豆」を巡る探検談。日本を含むアジア各地における「納豆」文化について、現地の人々の生活や会話、また著者の仮説と有識者の見解など様々な方向性から垣間見ることができた。未知をテーマに活動を続ける著者と、日本人には馴染みの深い「納豆」という最初は異色に見えたコンビが、本を読み終えた後はとてもしっくりくる。

Posted by ブクログ

文句なしに面白い!

納豆の起源に迫る大ボリュームの冒険…いや、研究、論文である!

高野さんの行動力と調査力、観察眼が冴え渡る。

納豆を食べたことがある日本人は手に取るべき!

Posted by ブクログ

納豆って日本だけのソウルフードじゃないんだ。

藁じゃなくてもできるんだ…

納豆感が変わった一冊。

納豆を中心に色んな国、文化が登場し、それぞれで食べ方や作り方が違う。だけど納豆。

楽しい一冊でした。

Posted by ブクログ

そもそも日本以外の国でも納豆が食べられてることを知らなかったけど、世界中に広がる納豆文化圏が少しだけ見えた。

そして各地に行っては食べ、作っては食べ、もらっては食べしてる描写を読んでいたら、何故か毎日納豆を食べるようになっていた。

自分は世界の納豆に興味ないから、日本で最も美味しい市販納豆を探そうと思う。

Posted by ブクログ

フィールドワークと実践で当たり前に思っていることを解き明かしていく。

過程も面白いし説得力もあるので納得できる。

海外では見かけたこと無かったから日本特有だと思ってたけど違うとは。

Posted by ブクログ

この本は納豆好きじゃなくても楽しめると思う。

納豆を追い求めてアジア中を巡った作者の文章を読んでいると、自分も一緒に旅をしたような気分になれる。