感情タグBEST3

Posted by ブクログ

自分の森林についての知識の浅さに驚くくらい初めて知ることが沢山あった

木々が会話をしたり同種の木と助け合ったりしているなんて思いもしなかった。

また現在多くの国で行われている植林や街中の緑化運動は一見とても良いことに見えるけど実際は本物の原生林とは環境が違いすぎて、それらの木々は原生林の木々と比べて成長にかなりの差が出ることも驚いた。

人間は歴史の中で最も簡単に木々を伐採し農地や街を拡げてきたけど、それを元に戻すのは単に木を植えればいいだけでなくて、とてつもない時間がかかるものなんだなと実感……。

日常でよく使う木製のものといえば私の中では紙とか割り箸とかなんだけど、なるべく再生紙などのリサイクル品を使ったり、無駄遣いを無くそうと思えた。

日本はドイツとかなり紀行が異なるから森に足を踏み入れるハードルが高いけど、この本でよく出てきた木たちを実際に見に行ってみたくなった。

Posted by ブクログ

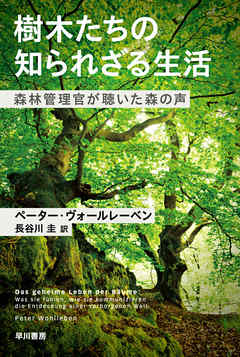

まず表紙が素敵。

内容にぴったりだ。

普段見掛けることの多い木々達の話なので想像しやすく、美しい緑色の葉や、力強い幹の茶色、シダーウッドのような香りを思い浮かべながら、気持ちよく読んだ。

想像の中ではミツバチも飛び、キノコや苔が生え、枝を揺らす風も吹いていた。

ノンフィクションではあるけれど、著者が見せてくれる世界に癒された。

なんて理に叶った生き方なんだろう。

ブナもナラも、その他の樹木も、みな長所短所を併せ持ち、工夫しながら、自然界の公平な間引きを受けて生きている。

人類も、少しは彼ら樹木の生き方を見倣ったら良いのに。。。

本書が世界的ベストセラーとなっているのが分かる。

全人類が本書を読むべきとさえ思う。

読み初めて直ぐに、"社会の真の価値は、そのなかのもっとも弱いメンバーをいかに守るかによって決まる"との職人たちの言葉に心打たれた。

生態系のルールは残酷で厳しいこともあるけれど、彼ら樹木同士の関係性は基本公平であり、成長もゆっくりだ。

地球上の生命の新参者である人類は、傍若無人で急ぎすぎているように思えた。

けれど木々たちは、ただゆったりのんびりなわけではない。

公平に助け合い、工夫をし、他の生き物を上手く使い、バランスよく、"過ぎないように"している。

そのルールを守れなかった木々、縄張り争いに破れた木々、それらは傷を負い朽ちてゆく。

それらはまるで、啓発本を読んでいるかのような印象だった。

著者の森への愛情が、木々を擬人化させ、読者である私にも伝わってきたのかもしれない。

森は生きている。

「『森は自分の居場所を自分で理想に近づける』。私たち林業専門家がよく口にする言葉だ。」

木々たちは根や菌糸を通じて情報を伝達し、水分や栄養までも補い合いながら生きている。

それも数百年の単位で。

木々は経験から学習もするのだという。

「これは子どもたちのためを思った教育なのだ。たとえとして"教育"と言っているのではない。林業を営むものは、昔からこの"教育"という言葉を使っている。」

時間をかけて繁殖し、数百年かけて育ち、ゆっくり朽ちてゆく。

私は大きな森に足を踏み入れたことが無い分、その時の刻みに、とてつもなく壮大なものを感じた。

そしてとても愛おしい。

「時間がかかるからといって、生き物として価値が低いということにはならないはずだ。植物と動物にたくさんの共通点があることが証明されれば、私たち人間の植物に対する態度がより思いやりのあるものになるのではないかと、私は期待している。」

読み終えたときに思ったのは、改めて、この地球上の生命体は種別ごとに独立して生きているわけではないということ。

人類だけが心地よく暮らせることばかりを優先していると、回り回って皺寄せが返ってくる。

そんなこと分かっていると思われるかもしれない。

でも手に取りやすい厚みの文庫に、こんなに驚きと共感が詰まっている。

少なくとも私には、知らないことばかりだった。

本書は森林浴をしているかのような心地よさも味合わせてくれた。

著者には森への愛と敬意が溢れていたし、長谷川圭さんの訳も読みやすい。

一冊を通して気持ちよく、森の声を聴くことが出来たように思う。

Posted by ブクログ

知り合いの編集者の方に紹介してもらった。

僕は、編集者の方々によくおすすめの本を聞く。

大体かなり面白い。たくさん本を読んできて、本を作るプロがこれぞ!というのは面白いに決まっている。

この本もその1冊。

木々が音をだして会話をしている。

キリンに食べられると葉っぱに苦味を発生させ、その木は他の木にも匂いで伝えている。ワクワクする森の知らない話がたくさん。

ああ、知らないことを知ることがこんなにも楽しいなんて。

Posted by ブクログ

植物、樹木への理解を深めることができ、そして読みものとしても最高に楽しめる本でした。私のボンクラな植物や樹木の概念を根底から覆えされました。私にとっては、ある意味衝撃の一冊となりました。

私は、これまで植物は意志を持たずただ偶発的な自然環境に左右される生物という認識でいました。本書を読むとわかりますが、決してそんなことはなく外敵が来れば近くの樹木にその情報は伝達していたり、巨木となるような樹木はしっかりと子育てをしていること等を知りました。著者の森林に対する無垢な好奇心と愛情が感じられる語り口がとても心地がよく、いつまでも聴いていたい(実際には読むという行為ですが、著者から直接聴いているような感覚で表現しています)と思えた作品です。

2017年に単行本、2018年に文庫本が出版されていますので、すでにお読みの方は多いのでしょう。今年(2023年)になって初めて読んだ私的には、今年のノンフィクション部門のベスト1です(笑)。

Posted by ブクログ

今まで樹木にはさほど興味はなかったが、素晴らしい生き物であると実感。 原生林へ、森林浴しに行きたくなる一冊。森林と共存していくために、できる事を実践していく。

Posted by ブクログ

一言、素晴らしかったです。

木も生き物であると、子供の頃から散々教わってきていたのに、この本を読んでみたら全く理解してなかったことに気が付きました。

木に関して、知らないことが多すぎました。久しぶりに読書をして常識が覆る感覚に陥りました。

Posted by ブクログ

興味深い内容でした。

植物は社会を作る…

木は隣にあら同じ高さの木の枝先に触れるまでの範囲でしか自分の枝を広げない。(ブナ、モミ、トウヒ、ベイマツ)

害虫が来ると、天敵がすかな匂いを発散する。樹木なはコミュニティが必要である。

「へーそうなんか!」という内容ばかり。

こーいうこと、小学校の教科書とかで知らせてあげたいよ。

調べてみたら、

日本の国土の67%、2/3が森林。

そのうち5割が天然で4割が人口林。残りは無立木か竹だそうだ。

国土の森林率は、フィンランド、スウェーデン、日本と3位の森林率だ!!

もっと、樹木のこと知っておいたほうが良いよね。大事にしないと…

Posted by ブクログ

驚きの連続。なるほど、樹木たち、知られざる生活をしてました。自然保護云々という以前に、知的好奇心をくすぐられる。そして、植物に対する見方が変わる。

とりあえず、樹木と脳の神経細胞の情報伝達の方法が、そっくりでびっくり。樹状突起とはよく言ったもので。森は地球の脳なんだなあ。その脳でいったい何を思考しているだろう。などと想像したり。

Posted by ブクログ

NHK ラジオの高橋源一郎の飛ぶ教室で紹介していた本。病弱な仲間に栄養を分け与えて回復をサポートする、芳香物質を放って仲間たちに知らせる、樹木自身の幸せはコミュニティの幸せに直結する、ゆっくり育つことで柔軟性あり抵抗力のある樹木になる。

知らない彼らの姿が語られます。自分にとって今年のベストブックになるかもしれません。

Posted by ブクログ

樹木たちの知られざる生活: 森林管理官が聴いた森の声。ペーター・ヴォールレーベン先生の著書。林業の専門家で森林管理の専門家のペーター・ヴォールレーベン先生のお話は納得できます。森や樹木や森林への理解や思いを深めることができる良書。人間は森や樹木や森林に支えられて生きているのだから森や樹木や森林をもっと知らないと。森や樹木や森林と会話するつもりで森や樹木や森林と接することが大切。森や樹木や森林への支配欲や支配願望を持つのは傲慢で天罰がくだること。

Posted by ブクログ

興味深いお話であった。

森林管理者として、樹木たちを見続けてきた作者の言葉が

心にささる。気づかされる。

「問うべきは、人間が必要以上に森林生態系を自分のために利用していいのか、

木々に不必要な苦しみを与えてしまってもいいのか、ということだろう。」

原生林の木々の力。

人間が手を加えることによって里山、木々は整っていくものと思っていたが、

どうやら違うのかもしれないと、この本をよんで感じました。

樹木同士の助け合いや生存競争。動物、菌類、気候などなどとの関係。

繊細であり、たくましくもある樹木達の自然界での営み。

興味深く読んだ。

「ポンプとしての森」はとても興味深く。

地球での樹木の役割は大きいなと感じました。

「森には、私たちが守るべき謎と奇跡がある」

ということを忘れてはいけないと感じました。

Posted by ブクログ

これを読んでから、街の至る所にある木も愛おしく感じられるようになりました。木は動きませんが、想像以上に活発に生きている、自然の中でたくましく生きている、周囲と協力しながら生きていることがわかりました。

Posted by ブクログ

サブタイトル通り森の声を伝えてくれた。ブナやナラが社会的な生き物だというのは驚いた。樹木もその周りの小さな生き物たちも自分たちの命を全うする、人間が都合よく消費するための生き物ではない。

Posted by ブクログ

人間を含めた動物達は植物たちが地球上で生きていてくれなければ、

一瞬たりとも生きていけないのにね。

植物たちは動物が持っている「脳」のものは持ち合わせていないけれど、

「根」にそのようなものがあるのではとは著者の見解。

だから植物たち同士必要に応じて「助け合ってる」という。

著者の植物たちへの愛情は深い経験に基づいていて、共感した。

「樹木たちの知られざる生活」

ペーター・ヴォールレーベン 早川書房

人間の汗に含まれるフェロモンがパートナーの選択で最も重要な基準となるそうだ。(略)私たちは香りを使って秘密の会話をしていることになる。そして、樹木にも同じ能力が備わっていることがわかっている。

人体と同じように、電気信号を走らせることもできる。ただし、その速さはとてもゆっくりしていて、人間の電気信号は1000分の1秒ほどで全身に広がるが、樹木の場合は1分で1センチほどしか進まない。葉の中に防衛物質を集めるまでに、さらに1時間ほどかかると言われている。

ブナの成木の内側では毎日500リットルを超える水が枝や葉を駆け巡っている。

菌類は動物と植物の中間のような存在だ。菌類の細胞壁は、昆虫によく見られ、植物には含まれてないキチンという物質でできている。つまり、菌類は植物よりも昆虫に近い。つまり、菌類は植物よりも昆虫に近い。その上、光合成もできないので、ほかの生き物から栄養を得るしかない。

アメリカのオレンゴン州では九平方キロメートルの範囲に広がり、重さ六〇〇トン、推定年齢二四〇〇歳と言うキノコが見つかっている。つまり、地球上で最も大きな生き物は菌類、キノコということになる。(略)

これら巨大キノコは樹木の敵なのだ。

どうして根がいちばん大切なのだろうか? それは、この部分に樹木の脳があると考えられるからだ。

(略)地中にある根は、樹木の中でもいちばん長生きする部分だ。根ほど情報を長期間蓄えるのに適した場所は他にないだろう。(略)根の先には信号伝達組織に加えて、動物の体内にも見られる器官や分子が存在しているそうだ。地中で根が伸びるとき、これらが刺激を察知する。しかも、研究では行動の変化を引き起こす電気信号も計測された。

植物と動物にたくさんの共通点があることが証明されれば、私たち人間の植物に対する態度がより思いやりのあるものになるのではないかと、私は期待している。

マツ林の中の空気は針葉が発するフィトンチッドの働きでほぼ無菌

とても嬉しい物質をクルミの木は葉から発散している。リラックスベンチを置く場所を探しているのなら、クルミの木の下。蚊に刺される確率が格段に低くなる。針葉樹のフィトンチッドがとてもいい香りがする。特に夏の暑い日に香りが強くなる。

以下、略

Posted by ブクログ

自然科学と生命科学そして作者の自体験からの裏づけと調和。そして時間を。地球の誕生から今日までの生命とそれ以外、生命とは何なのか?など近年俄にサステナブル運動に人類悪玉説などに傾倒し過ぎると懸念する私には表面的ブームに乗りやすい方に是非読んで頂きたいものです。

今後森や林、原生林と植林などお教え頂いた視点で植物の中を歩きたいです♪

良書に出会えた歓びを、有り難う御座います。

Posted by ブクログ

とにかく素晴らしい本。

これまでは、人の手がかかっていない山林は荒れてしまう、適切な手入れがどうしても必要だ、と聞いてました。ちがうかも。

ひとが他の生物と違うところは、文字を持って、知識を他のひとや後世に残せること、と思っていた。ちがうかも。

植物には脳がないから感じない、考えていない・・・これもちがう。

寒い冬に、暖かい日がたまたま何日か ”続いた" とき、それがどれだけ続いたか、を考えて春なのか、冬なのかの判断をしている。そう。間違うこともあるけれど、"続いた" ことを覚えている。

植物は記憶することができている。

脳じゃなくてもいいんですね。考えるところ、それは菌糸と一緒に作り上げたインターネットだ、と言っている。

範囲も、時間も、そのスケールがひとの想像を超えている。

ひとを基準に考えてはだめですね。

動物は目や耳で感じ、すぐに判断しているけれど、樹木はそうではない。1年、10年、100年単位で環境を捉え、記憶し、判断し、そして移動している。木が移動するわけない、と思っていたけれど、樹木は個ではなくて森〈菌糸・微生物を含めて)でひとつ。森は移動している。大きな、そして偉大な存在だ。

海岸から大陸の内側まで、”手付かずの” 森林を残さないといけない。今の私たちにすべきことは、まずここから。私たちは大量消費・経済発展よりも、何よりも子孫に大事な環境を残すことが大事。

Posted by ブクログ

木同士が香りで会話をするなんて知らなかった。虫や菌の侵略により身の危険を感じると葉の成分を変化させて身を守り、さらに香りや根のネットワークを使って周りの仲間に危険を知らせることまで出来るなんて想像もしなかった。木は本当に生きているし、人間が思っている以上に仲間と繋がっている。そんな仲間からはぐれた街路樹をストリートチルドレンと名付ける著者のセンスには脱帽である。木に関する様々な知識を、著者の木への愛を持って科学的に教えてくれる良書。

Posted by ブクログ

・あらすじ

ドイツの森林管理官が書いたタイトル通りのノンフィクション。

・感想

まさか樹木たちがこんなに多様性に満ちあふれそれぞれ個性にあふれた生活をしていたとは知らなかった。

これから街路樹や山の木に対して、ほんのちょっとでも彼らの生活を洞察するという視点で見ることができるようになる…かもしれない。

登山が趣味なので、樹木のことをもっとたくさん知ることができればより楽しくなるだろうなと思った。

自然とはどういう状態なのか、やるべきこと、やらなければならないことなど色々考えさせられた。

Posted by ブクログ

登山をしているとき、樹林帯に入ると言葉では表現するのが難しいが、外の場所との空気の違い、心地良さを体感する。それが森林が生み出すものなのか何なのかは分からない。本書を読むと樹木にはまだまだ未解明な謎が詰まっていることが分かる。樹木は数千年生きるものもあり、樹高もあることから研究には時間もかかり、難しさもあるのだろう。本書はドイツの森林を扱っているが、森林が国土の大半を占める日本でも考えなければならないことが盛り込まれていると思った。読んだ人は次に森林を歩くときの視点が変わるのではないだろうか。

Posted by ブクログ

森にかんして、知らないことが多すぎると気づかされる読書だった。菌類との共生は、ほかの本でも読んでいたけれど、ゾウムシたち微生物についてはまったく考えにも入っていなかったため(おそらくだが、「目に見えず『うつくしくもない』」という偏見のせいだ)、驚いてしまった。森に入るときは靴を拭ってからという金言があるのに。

ただ、ーー個人的な考え方の過渡期にあるからだろうか。それともまだ物知らずに、森に夢を見ているのか?ーー私は、蒙を啓かれた気持ちにはなるけれども、本著の内容に、どうしても完全に賛成はできない。樹木たちの自浄作用に期待しすぎて外来種を持ち込んだり、かれらを待ち続けることでしか再生が待たれないというのは、なんというか、人間もまたいきものであり森林に「お返し」がなにかしらできるのではという、レスポンシビリティーの考えに欠けているように思われてしまうからだ。

森が、美観に左右されないように見守るというスタンスだけが、著者に、わたしたち人間にとっての「お返し」であるとは、甘いかもしれないが、まだ思いたくない。

Posted by ブクログ

樹木は生き物で無機質なモノじゃないんだ、人より長生きをするし、ゆっくりだが成長もする、もしかしたら言葉って発する、樹木同士助け合いをする仲間思いであり、時に負けず嫌いてもある。そんな樹木の魅力がこの本に詰まっています。ぜひとも読んでほしい一冊です!

Posted by ブクログ

森林にある広葉樹は子どもの木を教育している。…なんて、面白い。樹木の根が人でいう脳で、春が来たかどうか記憶している。

樹木を観る目がかわる一冊。

Posted by ブクログ

ドイツでベストセラーになった本。木にも仲間意識や家族があり、養分を与え合ったり、教育したりして生きている。種によって軋轢もある。森はひとつの社会ということに驚いた。それから木にとって不要なものも人間を癒すのに役だったり、死んだ倒木も森のために役立ったり、不要な木なんて一切ない。個人的に竹はどうなんだろう、と気になっている。

Posted by ブクログ

人間は利用するために、生きている動植物を殺す。その事実を美化すべきではない。そうした行いが非難されるべきかどうかは、また別の問題だ。私たち自身が自然の一部であり、ほかの生き物の命を利用しないと命を維持できないようにできているのだ。どの生き物も同じ運命を共有している。

有機林業?より

そのうえ、欲しくもない、"肥料"も与えられる。特に迷惑なのは犬のおしっこだ。尿には樹皮を腐食させる働きがあり、根が腐ってしまう。

ストリートチルドレンより

虫は苦手。けれど最近、樹が気になる。樹木の種類をまるで知らないことに気付かされました。大半の木々の名前をその都度調べて、様相を確認しながら読みました。

タイトルも凝っており、すべて木が主役となっています。木が枯れる意味を単に寒くなったから、冬だからという理由だけで納得していたのも、今思えば理屈も何もないな、と。可能な限り言語化されており、講義に受けるような気持ちになりました。未知のこと。それは林業やそれらの研究に携わる人にとってもそうなのだと初めて知りました。予想、推測、データを取るにも相手は百歳、二百歳の木々たち。

作中で作者は人間も自然の一部と書かれていたけれど、林業を生業としている人間から出るその言葉の意味が自分にとっては驚きで、未だに咀嚼出来ずにもいます。人間って不自然なものだと思っていたので。ただ厳密にはビルとかスマートフォンとか車とかIKEAのソファとか4Kのテレビ、たくさんの不自然なものに囲まれているということ。都市がそういうものですから。たくさんの人間がひしめきあって、満員電車に乗り、のっぺりしたビルに吸い込まれていき、日が落ちる頃に帰路に着く。けれど、そうか、人間も生き物だ。自然なのか?となる。

本を読んで、日常生活でも道端の木々を見る目も変わるかもしれません。相変わらず樹木の名称がわからないものばかりですが。

冬なのに葉をつけている木、枝が不恰好に伸びた木、異なる種類が共生しているエリアの木、根本から枝が切られて新しい芽が出始めている木。今までとは違った見方ができるのは読後に新しい視座を得たから。周囲の人も同じものを見ているのになんだか得した気分です。近所のかなり太い幹の樹木が唐突に有り難いものに見えてくるから不思議です。

物言わぬ彼らが雄弁に語る言葉をいくつ拾えるのかはわかりませんが、何より『見る』ことの大切さも教わった気がします。

動物が主役の続編も読んでみたいと思いました。

Posted by ブクログ

動物(人間を含む)を「生き物」として

語った本は山ほどある

それに比して

植物を(感情、思考する)「生き物」として

語っているモノはそう多くない(気がする)

当然のことだけれど

「樹木」たちは

我々人類などよりも

ずっとずっと昔から

何十億年も前から

この地球上に存在していたのだ

山の木に関しては

むろんのこと

すぐそばの身近な木たちに

対しても

ーよく そばにいてくれました

と 思わず思ってしまう

そんな気にさせられる

一冊です

Posted by ブクログ

樹木の見方、考え方が変わる一冊。樹木や動物、鳥、昆虫、菌類などとの関係や樹木同士の生存競争、助け合いのネットワークなど、環境になんとか適合しながら生きていく様は、環境破壊を繰り返す人間への警鐘とも捉えられる。生産と分配だけでなく、自然との共存を考えさせられた。

Posted by ブクログ

最新の科学と長年の観察が明かす木々の驚くべき社会的な営みとは?ドイツで長年、森林の管理をしてきた著者が、豊かな経験と科学的事実をもとに綴る樹木への愛に満ちた世界的ベストセラー。

面白かった!無知すぎてこんなに樹木が助け合いながら何百年もかけて成長し、危険に立ち向かっているとは思いもよらなかったな。動物と同じ、もしかしたらそれ以上に感情や記憶もあるのかもしれないと考えるとすごいことだ。人間の目に映らないからといって、イコール何もないわけではないという事実を分かりやすく伝えてくれる一冊。完全に手を加えずに育った森林を見てみたいけど、それを見るのは何世代も後の子孫たちになる。せめて彼らに今より豊かな樹木を残してあげたいものです。

Posted by ブクログ

森林エコロジーの知見とともに、森林を少し擬人化し分かりやすく伝えてくれる。原生林は考えられているより奥深い、植物も道徳的に扱うべきだと訴える。

Posted by ブクログ

なぜ森は緑色なのか?という素朴な疑問を解決したく手にしました。

結論は、緑色は樹木が使わずに捨てた光のゴミ。

葉緑素は光に含まれる緑の色範囲を利用できない。そのため、緑色光を反射してしまい「光合成の残り物」が私たちの目に入り、ほとんどの植物が緑色に見えるというメカニズム。

勉強になりました。