感情タグBEST3

Posted by ブクログ

17章、ネイティブ並みに文章を読み解くには、”辞書に載らない知識と教養”が必要という話。生の日本語文章には、「国境」のような有名文学作品はもちろん、サザエさんのような現代のカルチャー、「鴨川の法則」といった小話(?)まで日本語母語話者であれば知っているであろう”ネタ”が満載である。

同様のことは他言語にももちろんあり、本書では言及されていないが、英文学でallusion(引喩)と言われており、特にシェイクスピアや聖書の前提知識がないと意味、あるいはおもしろさが分からない、といったことはままある。

中国文学なら漢詩や古典がそれにあたるだろうか。

(その昔、大学の第二外国語で”何日君再来”を習ったとき、歌詞に唐の詩人・王維がさりげなく引用されていることを知り、中国四千年の歴史の重みをひしと感じた。)

話はとぶが、アメリカで育つ息子は家では日本語を話すものの、摂取する娯楽はほぼアメリカのもので、日本のものは絵本を除けばアンパンマンで止まっている。将来彼が日本を訪れたとき、顔も発音も国籍も日本なのに文化を共有しない日本語話者はどのように受け入れられるのだろうか。

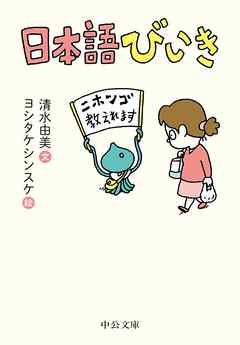

ヨシタケシンスケさんの挿絵が絶妙で最高。

「破れたわよ?」「お客様が破いたんです。」

Posted by ブクログ

『日本人の日本語知らず。』を改題、章・コラム、ヨシタケシンスケ挿画を増補したことにより親しみやすく読みやすい本になってるが、取り上げている内容はけっこうハードなものが多くて、母国語ではなく外国語として学ばない限り知りえない「日本語のルール」が少なからずあるということに目を開かされた。英語も大切なのだけど、第二外国語として「日本語教育」を受け自国語に対する客観性を養うことで、物議を醸す「らぬき・れたす・さいれ」(4章)問題などに冷静に向き合えるようになるのでは。文法ばかりでなく、我々がほとんど意識していない発音でも日本語特有の一癖二癖があることに気づくと、英語の発音練習にも役立つかも…

Posted by ブクログ

ものすごく面白かった!著者が猫好きの方のようで、これ猫のことかな?と思わせる用法があってホッコリ

自分が外国語を勉強してるときに感じる、(こんな発音辞書にないよ?この語尾なに??)みたいなどーにもよくわからんものが、日本語に置き換えるとそういうことか~と分かって、スッキリ。

文法があって言葉があるのではなく、もともと存在した言葉に法則性を当てはめたのが文法なのだから、文法通りにいかないのは当たり前のことなんだよな~と納得できた次第。

日本人的なふるまいが日本語のなかに潜んでいる、というのは興味深い。

くれるもあげるも英語ではgiveだけど、日本人はウチとソトを使い分けるので、日本語ではソトからウチ(くれる)とウチからソト(あげる)で言い方が変わる、というのは目からウロコ。

「ある言語が使えるというためには、その言語の語彙と文法を身につけるだけではなく、当該の時代におけるその言語の話者の大多数が知っているであろう「どうでもいいこと」をも知っていることが望ましい」というのはすごく納得。その国の歴史とか文化とかを知って言葉を勉強すると、ほんとに面白いよなぁというのを実感しています。

日本語びいき

普段何気なく話している日本語だけど、ふと疑問に思うあれやこれが、面白おかしく簡潔に説明されています。周りに外国人がいる人には、特にオススメ。

Posted by ブクログ

日本語教師が日本語について書いた本。

ヨシタケシンスケさんの挿絵が素敵。

日本語を細かく細かく細かく

分解してみた、というような話。

ほー、なるほどねー。

そうかー、そうなるのかー。

と思いながら読み進めた。

いつも使っている言葉なのに、

分解するといろいろ新しい発見があるものだ。

米洗ふ前を蛍の二ツ三ツ p107

前に 蛍は死んでいる

前へ 生きてるけど一方通行

前を 行ったり来たりしている

なぜなのか

前に、は「いる」がつくから動きがない。

だから死んでいる。

前へ、は「来る」がつくからその場所に

向かっていく感じ。一直線。

ふわふわ感がない。

前を、は「飛ぶ」がつくから・・

じゃあ、「前で」だったら?

なんでもOKな感じ ( ´艸`)

おもしろー

場所+で、は後ろにアクションが来る。

だから想像が豊かになるわけだ。

Posted by ブクログ

日本語教師が、留学生とのやりとりや身の回りでよく聞く表現などに触れながら、日本語について易しく面白く解説した本。

日本語の難しさは敬語や謙譲語があるというだけでなく、目下の人が目上の人を直接褒めることは失礼だなどの文化的な背景がないとわからないことや、いわゆる"こそあど"言葉など、日本語話者なら無意識のうちに使い分けていることでも言葉で説明しようとすると意外と難しいルールがあるということに改めて気づかされた。

日本語教師という職は大変そうだけど、楽しそうで、ちょっと惹かれる。

Posted by ブクログ

外国人に日本語を教えている人ならではの本。

英語にも精通しているようで、発音に関する話題も豊富。

ヨシタケシンスケさんの挿絵が的を射ているので楽しさ倍増です。

ラ抜きことばの非難が最近なくなったのは、ラ抜きが勝ったからだそう。

「見れる」「食べれる」「来れる」「取れる」「戻れる」に「ラ」が必要?

「取られる」「戻られる」では確実に意味が変わってしまう。

「う」と書いてオと読む。「ようじ(用事)」はヨオジ。「いちろう(一浪)」はイチロオ。

同様に「い」と書いてエと読む。時計、丁寧、学生、恵子さん。など。

英語の発音は難しいなどと言うが、日本語の発音も実は難しい。

「菊池進さん」は、「きくちすすむさん」と書くが、「きっちすむさん」のように聞こえたりする。

「タチツテト」と発音するのは難しい。なぜなら、

「タティトゥテト」と「チャチチュチェチョ」と「ツァツィツツェツォ」が自然な発音だから。

「持っていて」は「持ってて」、

「持って行って」は「持ってって」、

「持ってってったって無理」なんて…、これを外国人が日本語としてマスターするのは大変だ。

日常会話と書き言葉、どちらも正しい日本語だ。

「やってしまった」と「やっちゃった」は、どちらが正しい日本語ですか?などと聞いてはいけない。

本当は正しくない言い方を、わざとすることがあるが、これも正しい日本語なのだ。

「"うっかり"太っちゃったので、スカートがはけない。」

「ずっと雨で運動会中止だと思っていたのに、なんで今日に限って"わざわざ"晴れるかな。」

形容動詞って学校で習ったけど、言葉しか覚えていない。

「安い、早い、うまい」が形容詞で、「きれいな、静かな、親切な」が形容動詞。

外国人相手の日本語教育では、「イ形容詞」「ナ形容詞」と呼ぶのだそう。

そして、「ナ形容詞」が圧倒的に多いそうだ。

それは、「ナントカ的な」という言い方と、「クールな」「エコな」のようなカタカナ言葉が「ナ形容詞」になるから。

日本語学習者の外国人のチョットおかしな自動詞・他動詞の使い方もあるあるですね。

「私の町はホテルが増えてもっと観光客を受け入れた方がいいです。」

「猫はしっぽが揺れながら走っています。」

「ぼくは彼女がぼくをふってからずっと一人です。」

修飾語が長いと正しく状況が伝わらないことがある。

「きのう原宿の駅から五分くらいの小さなお店でカズさんと割り勘で買ったドーナツを食べました」

「いつ食べましたか?」「どこで食べましたか?」確定できないです。

「遊ぶ暇があったら、遊びましょう。」はおかしい言い回しなのでしょうか。

「遊ぶ暇があったら、英単語の1つでも覚えろ。」とか言われた経験のある人は何か変だと感じるでしょう。

「自由に使える時間があるなら、遊びましょう。」という意味に置き換えできる人はおかしいと思わないでしょう。

このような言葉を扱う本に誤植は致命的なので、校閲者と編集者は神経使いますね。ご苦労様でした。

「きれえなおねいさんわすきですか?」は、この本では直してはいけないんです。

Posted by ブクログ

中高生時代、国語の文法はあまり好まなかった私ですが、この本で文法に触れるととても面白い!

またこれは余談なんですが、清水さんの文章と、ヨシタケさんがイラストで使う文章。なんか似てるなと感じました。ヨシタケさんが挿絵を描かれる本っていろいろありますけど、トップクラスで親和性が高いんじゃないかと思ってます。

Posted by ブクログ

日頃、気にせずに使っている日本語の面白さを教えてくれる本。

例えば、飛騨高山では標準語の「~している」が「~しよる(進行)」と「~しとる(結果)」として区別されているとのこと。これは、自分が使っている岡山弁でもほぼ同じ。しかし、これが標準語に翻訳できないということ自体に気がついていなかった。言われてみると、なるほどその通り。面白い。

Posted by ブクログ

M市は買ってくれなくて、他所から借りようとして届かず、やむを得ず購入・・って流れなのだろうか~2「う」と書いて「お」と読めとはこれいかに。3五十音表と言いながら、じつは動詞の活用表でもあるのだ。10米洗ふ前を螢の二ツ三ツーホタルの生死をわけるもの。14しぇんしぇー、ちゅくえ。15発音しない発音(sかsuか)。16ててったってー詰めて縮めて試練の聞き取り問題。18飾り飾られー盛り方の順序。20先生はとても上手に教えました。ーほめるな危険。21お~星さ~まギ~ラギラ♪ー言葉の海に漂う点々~何と言ってもヨシタケシンスケのイラストは捻りが利いていて、売りになっている。清水さんの本は、たぶん・・読んでいるね

Posted by ブクログ

日本語は楽しい。ヨシタケさんの絵もかわいい!

最近テレビを見ていて間違った日本語がある。

バラエティはまだしも、アナウンサーまでもおや?と思うことも。

すみません→すいません×など…

気になるけど自分も聞き覚えた間違い言葉を発することも多々(^◇^;)

一つ、ちいさいあきみーつけたぁ♪の最後は裏返らないのでは?

なぜなら、だーれかさんがみーつけたぁ♪

だから。

Posted by ブクログ

言語が好きなので購入。

誰の支配下にあるかという視点で「ここ」「そこ」を使い分けているというお話が面白かった。自分の方が近くにあるのに「そこ」っていう歯医者の例とか。

外国人学習者が何をきっかけに日本語を学びたいと思ったか、日本語のどういうところに疑問や興味を持っているのか...今まで考えたこともなかったような外国人の言語的背景や文化が見えて楽しかった。

やっぱ大体はアニメきっかけだよね。そういえば、台湾の友達が私にちょっと怒った時に「おのれ〜!」って言ってたのが面白かったなぁ。実生活で使ってる人初めて見たw

自然とお辞儀が出るような日本人としての姿勢を身につけることが、自然な日本語を学ぶ時には大事なんだろうなぁと思った。

言語って究極伝わればいいとは思うけど、やっぱり学ぶ身としては「間違ってないけど、そういうふうには言わないよ」っていうのを少なくしたいもんね。

文章がユーモアに富んでいて面白かったです。

Posted by ブクログ

やっぱりたくさん本を読まなきゃいけませんね。

よくわからない言葉を毎日のようにsiriさんにたずねるけど

日常使わないやつはなかなか覚えられないですわ。歳のせいもあるんだろうけど。

普通に使ってる日本語の奥深さを教えてもらって笑ったり感動したりしたけど、また忘れちゃうねキット!

私も猫好きです。

Posted by ブクログ

著者は日本語教師養成講座の講師。

国語の先生ではなく、日本語の先生。

ネイティブに日本語を話している人と違って、一から新しく日本語を学ぶ人に、わかりやすく日本語を教えるというのはなかなか難しい。

だって日本語って、論理的じゃないんでしょう?

いえいえ、結構日本語って、規則正しい言語だそうですよ。

もちろん例外はあるけれど。

そして、どんどん新しい言葉遣いが生まれてきているけれども。

英語は主語が重要だけれど、日本語は述語が重要。

だから動詞の語尾変化で主語を省略しても相手がわかる時もある。

敬語を使えば相手は目上。

ため口だったら同輩。など。

その割に副詞によっては、皆まで言わなくても通じる文脈もある。

「あなたのことはそれほど…(好きじゃないの。ごめんなさい)」

擬音語・擬態語については、感覚でわかってもらうしかない。

書きことばだけではない。

アクセント、イントネーションも話ことばには必要となってくる。

そして言葉の背景にある共通認識がわからないと、言葉の意味がわかっても文意がわからないことがある。

言葉ってコミュニケーションツールだからね。

そして挿絵のヨシタケシンスケ。

彼の作る絵本はいつも哲学的であり、哲学とは言葉で考えるものなので、彼の言葉のセンスはやはり一流なのであった。

直接本文を補完しているわけではないけれど、彼の挿絵を見て腑に落ちる部分も多分にある。

単行本から大幅に増補されたのは嬉しいけれども、改題はやめてほしい。

と、いつも思うけど、今回は改題の方がよい。

Posted by ブクログ

ベテラン日本語教師の、日本語への愛にあふれるエッセイ。

五十音図、仮名遣い、視点、敬語、陳述の副詞、こそあど、無声音化、修飾の仕方など、さまざまな現象取り上げられる。

で、日本語も、システマティックにできてるでしょ?と確認してくれる。

軽妙な語り口で、楽しく読める。

Posted by ブクログ

日本人にとって日本語は身近なだけに客観的な見方ができない。筆者は海外の方向けの日本語教師という立場で日本語を解説しているので、当たり前だと思っていたことが非ネイティブからすると分からないという数々に気づかせてくれる。ヨシタケシンスケさんのイラストも面白い。

Posted by ブクログ

日本語の発音の仕方とか、五十音の並びとか、修飾語をどれだけでも並べられるとか、これとそれの使い方とか、擬態語・擬音語の豊富さとか、目からウロコなことが満載でした。

Posted by ブクログ

日本語教師である筆者から見た日本語にまつわるエッセイ。

日本語教師らしく、留学生たちは日本語をこんなふうに使う、とか文法的にいうとこんなだ、とかいうことが一般人にもわかりやすく書かれてて、日本語ってそんな見方もできるのかあ…と興味深く読んだ。言語って面白い。

Posted by ブクログ

日本語教師が、外国人の生徒達がおかしやすい間違えから日本語の特長を贔屓目に解説。

日本語は難しくないし、あいまいでも非論理的言語でもないという主張。

敬語や副詞は主語や語尾を省略しても対象が特定できるような仕組みとして機能しているということがよくわかる。

ヨシタケシンスケさんの挿絵の素晴らしさも堪能できる。

Posted by ブクログ

日本語教師が綴る日本語についてのエッセイ。

普段何気なく使っている言葉だが、生い立ちや法則性など一つ一つ紐解かれていくのが楽しい。

あれ、これ、それの指示語を並べる順番は、必ず遠い→近いになるとか。「〜している」という同じ書き方でも、動詞によって進行を表しているのか結果を表しているのか変わるとか。

言われてみれば確かに…と眼から鱗のことがたくさんあった。

添えられているイラストも味があって可愛い。

Posted by ブクログ

数年前、まだ若いお母さんが子どもさんの手を引いて「歩けれる?」と尋ねているのを耳にしたとき、世も末だと思いました。百歩譲って「ら抜き」は受け入れるとして、「さ入れ」を聞くたびに苦笑いしていたのに、こんな「れ足す」なるものまで登場するなんて。

悲しいかな、「れ足す」を何の疑問もなく使っている人はおそらくこの本を手に取らない。それどころか本を読む習慣もない。多少なりとも自分の話す言葉を気にかけている人しか読まないから、ますます知る知らないの差は広がるばかりかと。

昔、某女性漫才師が先輩芸人から「とにかく本を読め」と言われたという話を思い出します。読書の習慣がなかったその漫才師は、先輩がなぜ読書を勧めるのかもわからずに、しかし先輩の言うことを守って読書に勤しんだ。そうしたらあるとき、誰からどんなネタを振られてもついていけている自分に気づいたという話。知っているからこそボケることもツッコムこともできる。

「正しい」ではなく、「適切」か。正しいものを知っているから適切なものを使える。「くずし」の技術も身につくのだと思います。正しいものをきちんと知って、楽しくくずして使いたい。