感情タグBEST3

Posted by ブクログ

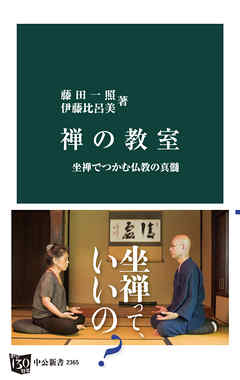

曹洞宗の藤田一照師と詩人の伊藤比呂美さんによる仏教そして禅への入門書となる対論。

一照師は米国で長く布教にあたってこられただけあって、詩人のナチュラルでストレートな問いかけにしっかりと応えていくので、これから門を叩こうとしている私には、絶好の後押しとなりました。

Posted by ブクログ

伊藤比呂美の問いかけが、そこを聞いてほしかったんだよ、というツボにいちいちハマっており、その問いに藤田一照が、そういう説明の仕方があったか、といちいち感動させられるような言葉で答える。仏教の基本的なものの考え方から坐禅の実践まで、とてもわかりやすく、腑に落ちる言葉にあふれている。只管打坐の思想がやっと少しわかったような気がする。

Posted by ブクログ

禅入門、である以前に禅僧による仏教入門としてもそうとうわかりやすい。

で、ちょっとした符牒だの専門用語が出てくるたびに話を止めて確認する伊藤比呂美さんが非常に読者にとって頼もしい存在に思えてくる。

座禅は「本当の自分探し」だの「潜在意識の覚醒」だののためにあるんじゃなくて、ただそこに座っていることで身のまわりとのつながりを確認し己を調えるものなのだ、という辺りが本書の肝で、修行は苦しいものでも特別なものでもない、というところにこの先の未来での布教のヒントがあるのではないかしらん。

とまれ、仏教とはナニか、を説明するために手元に置いといてもいい本なんじゃないかしら。

Posted by ブクログ

対話という事もあり、噛み砕いた言葉でスッと頭に入りやすい。

一照さんの言葉はほんと分かりやすくて、比呂美さんのストレートな質問も小気味良くて。

ずーっと入っていきたいと思ってた仏教の世界への入り口をようやく見つけた感じ。

ここから世界を広げていきたい、

Posted by ブクログ

お経を翻訳している詩人と曹洞宗の国際センターのお坊さん。ふたりともアメリカ在住で活動している。

そのためか、言葉遣いが新鮮で、逆に坐禅の本質に切り込んでいるようなところもあるのでは、と感じた。

「そもそも仏教とは」から始まって大局的に坐禅の位置づけをして、坐り方や効用(?)、海外の禅の現状まで一通り目を通すことができる。

強調されていたのは、坐禅は瞑想とは微妙に違うこと、効能が目的でないこと。

仏教の中での位置づけは「シッダールタと同じ体験」であり、お釈迦様が寝てる時に悟っていたら坐禅ではなく寝禅だったろう、というのがわかりやすい。一切経(すべてのお経)は坐禅の脚注である、と言っている。

坐禅には瞑想にも通じるテクニック的なこと(座り方、呼吸法)もあるが、その本質は「縁起」→すべてのものがネットワーク上につながっていること、を自然に感じること。乗馬に例えて、おしりで宇宙とつながるという例えはわかりやすい。宇宙の法則(ダルマ)と一つになる(一如)と仏になると言われる。

自分も宇宙の一部である以上、余分なものを捨て去った(無心)ときに当然にその状態になれるはず。「自分が自分で自分を自分する」のが坐禅らしい。

正身端坐

→耳と肩、鼻とヘソが横から見て垂直になるように

→完成した姿勢を作るのでなく、安定した楽な姿勢を探し続ける作業(動的)

→動かすところは動かされるところ→体の各部は連動している

→考えは自然に任せる(左から入ってきたら右から自然に出てゆかせる)→考え続けるのでなく、考えているな、と客観的に感じ続けることが大事。

「耳と肩、鼻とへそ」「腕を振るのでなく、骨盤の動きによって腕が振られる」というのは、正にゴルフスウィングで言われるところ。

坐禅はそれ自体が目的だが、習慣化することでより客観的に物事を見れるような気はする。特に固定観念に凝り固まりそうなときは、白紙に戻すきっかけとなるかもしれない。精神は安定しそう。やはり、仏教は、帰依した神を無条件で信じるホットなキリスト教やイスラム教と比べてクールだ。

仏教においては、たとえ本人が見ようとしなかったり、無視したりしても、すべての物は「縁起」によってつながっている。その意味においては、庭に大自然をとり込んだり、弱い者を慈しむことは仏教的で視野の広さを示すことになるのかもしれない。

俳句の季語もそんな感じで、スケールの大きさを要求したものかもしれない。

単なる風流よりも切実な仏教的要請が当時はあったのかもしれない。

また、禅宗の禁欲的でシンプルな思想は、貧しい者にとっては逆に好都合な美的判断基準になったところもあるかもしれない。