感情タグBEST3

Posted by ブクログ

勉強しているのに身についた感じが全く持てず、ムダに時間を使っているだけのような気がして読み始めた。

本も最初から読み始めるタイプ。

目的も明確に持たずに勉強していたから

そりゃ身につかないなと納得。

・アウトプットする

・目的を持って勉強する

・書く

まずはこの3つからやり始めてみよう。

Posted by ブクログ

1勉強は楽しい

2基本をしっかり学ぶ

3インプット・アウトプットを繰り返す

今まで効率の悪い勉強をしていたことをしっかりと理解した

なんとなくやる勉強は脳が拒否反応を示すことが驚いた

勉強は本来楽しいものであるが、学校での勉強の印象が強くマイナスのイメージ強かったが本当はそうでなく、理想の自分を作るのに必要なものだとおもいます

努力を無駄にしないために

樺沢先生の著者、2冊目です。

資格の勉強を頑張るために手に取りました。

いつの頃から勉強に対してずっと挫折し続けてきたので資格の勉強もどこか諦めがあったのですが、この本を読んで何とか頑張れそうだと思いました。

・インプットとアウトプットのバランス

・特にたくさんアウトプットすることの重要性

・継続しようとしないからこそ続く習慣

・結果は指数関数的に表れる

以上のことが私が特に大事にしていきたいなと思った点です。

カッコつけずに焦らずに目の前にあることをコツコツと頑張っていきます。

Posted by ブクログ

学びを欲張らない。気づきは3個まででOK。

質問を考えながら聞く。積極的受講。

アウトプットこそ勉強なり。

勉強とは体を動かすこと。

1週間で3回のアウトプットで記憶が自分のものになる。

なぜを自分で考える。フィードバック

人に教えることが最大の勉強法。

無理は絶対長続きしない。

とりあえず、今だけやる。いま全力でやる。

Posted by ブクログ

間違っている方法で学習していても、ムダなのでやめましょう

・正しい見本をみて学習

・楽しい勉強法

・長所をのばすか、短所を克服するか

・まずまねる学習

・インプット3割とアウトプット7割

で、ムダにならない勉強法

Posted by ブクログ

アウトプット大全と同様にインプットだけでなく、アウトプットをすることで、より効率良く学習できる。やらなければ何も変わらないし、アウトプットをすればするほど、自分の力になってくる。まずはTwitterからなど、具体的な勉強法が書かれている

Posted by ブクログ

この本を読んでから、勉強として本を読む習慣が身につきました。

必ず3つの気付き、それに対する3つの行動プランをノートに書き出すようにしています。

私の中で大きく考え方が変わり、行動につながった最高の一冊です。

Posted by ブクログ

幸せになる=自己成長

自己成長するためには勉強

勉強=新しい知識と経験の獲得(「気づき」)

→行動と習慣の変化(「行動化」)

→スキルと技能の向上

勉強する前に目的&目標を明確にし

勉強の黄金比は 3:7=インプット:アウトプット

「気づき」をどのように行動に取り入れるかが大切なため、「気づき」+「To Do リスト」のセットでノートに書く。

書く力=考える力=思考力・洞察力

アウトプットの書くという行為は整理、まとめ能力が向上する。

アウトプットする人=成功する人

10年続ければ夢は必ず実現する

今まで読書量は少ない方ではなかったが、アウトプットを十分に意識しての読書が出来ていなかった。本書で印象的な言葉は「強くなるための方法やノウハウは存在せず、自分で気づくもの。」紹介されている様々な勉強法から試行錯誤して自分に合った方法を見つけ出したいと思う。

Posted by ブクログ

ずっと読んでみたかった樺沢さんの本!科学的根拠や調査結果もわかりやすくてすらすら内容が入ってくる。自分でも実践できるのでは?と思わせる書き方で、読むだけでも勉強のモチベーションが上がった。アウトプットについて詳しく知りたいので他の著書もぜひ読みたい。

Posted by ブクログ

読書記録です。まだの人は読まないでね。

私の頭の上から、効率の上がらない不毛な勉強を続けていた姿を見てたのか?と言いたくなるぐらい、ハンマーが落ちてきてガーン!とくるようなキツイ指摘ばっかり。そーなんですよ、がんばって勉強したんですよ、でもアタマに入ってこないんですよ…トシのせいにしようとしても、「トシのせいじゃないよ」って出口塞がれてるし。

語学や資格試験、自分の性格、いろいろな方法論があります。昔からこうやって勉強してきたっていうのを、一歩下がって見直すきっかけになれば。同じ著者の本を続けて読んでますが、ぐさぐさ刺されてガンガン叩かれてます…

Posted by ブクログ

「〜勉強法」など樺沢さん独自の名前をつけて印象に残りやすくするような工夫が見受けられた。

アウトプットを前提にインプットする事でインプットの質が向上すること。

勉強とは運動であり、話すや書くなど身体を使うと記憶に残りやすい。

そして究極のアウトプットは人に教えることであることなど参考にしたいと思った。

また、物事を継続するコツとして、将来のことを考えるというより今やるかやらないかというシンプルな構造で考えることで続けやすくなるというのは腑に落ちた。

努力と結果は比例関係ではなく指数関数的である。

臨界点(ティッピング・ポイント)を超えると急激に伸びるため、そこまで継続するのが大事である。

Posted by ブクログ

気づき

・気づきは夢や花火のように一瞬で消えてしまうこと

・今、やるかやらないかのを判断することで気軽に継続することができる

表現が分かりやすく、頭の中でイメージしながら読むことができた。

Posted by ブクログ

●目的

・ムダにならない勉強法を知るため

●エッセンス

・勉強する=自己成長

「目的」「目標」を詳細に決める

・守破離勉強法

まずは基本を徹底的に真似てしっかり習得する。

次に基本を踏まえた上で他の方法やいろいろなパターンを試してみる。

最後に自分流

●行動プラン

・楽しみながら勉強する

・毎日少しずつでもいいので、インプットとアウトプットする

Posted by ブクログ

アウトプット大全の内容がかなり入っているが概観は発見だった。

まずは全体像を掴むことで効率よくインプットできる。

学生時代、ほとんど予習をせずに復習に力を入れていたがより効率よく学習できたと思うと残念な気持ちになる

Posted by ブクログ

勉強はなんと無くやってはダメ。

目的目標を詳細に決めてから!!

目的地が決まってないのに電車に乗る人はいない。

何かを始める時はプロに習う方が時間の節約になる。

自己流で続けても基本が身に付かない。

教えることが最も学習定着率が高い!!

知識が未熟だからこそ人に教える。

そして何よりアウトプット!!

樺沢先生の本を読むようになってアウトプットしてみようと思って、

このように自分でもレビューを投稿してみようという気になりました。

今は始めたばかりで面白い文章かけませんが、ぼちぼち続けていきます。

Posted by ブクログ

「とりあえず」で勉強を始めるのはNG。

→ゴール(目標・目的)をきちんと設定して、それにあった勉強法を見極める。

自己成長はアウトプットの量に比例する

インプット3:アウトプット7を目指す

続けるコツ:今にコミットする。

:「ほぼ」日刊だからこそ続けられる。

たしかにとりあえずで勉強始めてるかもしれない。ゴールも設定することなく。

資格試験は合格がゴール。それに合った勉強法を選んでいこう。

Posted by ブクログ

効率良く勉強する為の指南書。インプット大全、アウトプット大全にもある様に、アウトプットする事、それが効率良く学習する一番の方法であると述べられている。

自分にも、人に教える前提で勉強した時には、必死になるので身についた経験が多数あり、著者の主張は納得である。

ただアウトプットする為にはインプットも当然必要。インプットとアウトプットの比率を3対7にするのが良いと述べられているので、注意が必要。

自分は結婚してから妻に勧められて読書習慣が身に付いて今は本が無いと気持ち悪く感じるぐらいだが、これだけでは単なるインプットなので、今後はもっとアウトプットの割合を増やせる様、学習方法を見直していきたい。

Posted by ブクログ

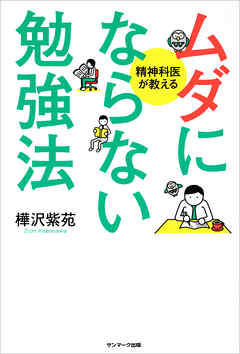

著者は精神科医の視点からユニークな勉強法を多く提示してくれている。

この本でも力強く語られているが、守破離というキーワードは頭に強く残っている。

すなわち、

守・基本を徹底して学び、

破・インプットとアウトプットを繰り返し、

離・常識から外れ自分独自の発見につなげる

事である。

今、学ぶことが自分では守破離のどこにいると理解するだけでも大きい。

実に多くの勉強法が示されているが、全てが連動しているように思える。但し、全てを理解するのは難しい。

この本を手に取る読者は、勉強法を知りたい人だと思われるので、まずは自分がやり易いと感じる方法をやってみるのが良いのではないか。

Posted by ブクログ

著者の『読んだら忘れない読書術』を読んで面白かったのと、限られた時間の中で効率良く勉強したいと思い、この本を手に取りました。

たくさん勉強法が書かれていますが、私が取り入れてみたい勉強法は3点です。

1.脳楽勉強法

人間の脳は、楽しみながら勉強すれば、ドーパミンが分泌され、集中力や記憶力が向上します。

喜ばせる方法としては、

・「知らない事が3割」書かれている本を選ぶこと。簡単すぎても難しすぎても良くない、ちょっと難しい本が一番ベスト。

・コツコツ勉強すること。

・勉強を記録すること。記録することで、数値の変化などがわかり、ドーパミンが分泌され、モチベーションが補充される。

2.ターゲット勉強法

・勉強を始める前に「目的」と「目標」を決めること。

・今の自分が守破離のどのステージにいるかを把握する。今の自分には基本を習得する事が必要なのか、それとも応用を試行錯誤してみる事が必要なのかなどを見極める。(自分が学びたい事を学ぶのではなく、自分に必要な知識や方法を学ぶべき)

3.入出力勉強法

・勉強する場合、インプットとアウトプットの比率を3:7ぐらいがベスト。

・効率的に進める4ステップ

⇨・勉強する前に全体像を把握する(入門書が良い)

・インプットをする

・アウトプットをして

・フィードバックを受ける

フィードバックの結果をインプットに反映してを繰り返す

・1週間で3回アウトプットする

1回目は1日後、2回目は3日後、3回目は7日後

そして、最も効果的な勉強法は、「人に教える」ことです。

インプットは、アウトプット(人に教える)することを前提に取り組むことが大切。

Posted by ブクログ

きっかけ:

樺沢紫苑先生の著作「読んだら忘れない読書術」がとても良かったので先生の本を読むようになりました。

過去に読んだことがあるのは、「絶対にミスをしない人の脳の習慣」「Gmail仕事術」「精神科医が教えるぐっすり眠れる12の習慣」「ストレスフリー超大全」です。

先生のTwitterの投稿、YouTubeチャンネルでの質問回答なども度々拝見しています。

今回の本は、勉強すると得られることと、勉強がうまくいかない原因の解説に始まり、

・本来の勉強の楽しさ

・「脳のご褒美」とは何か

・自分の「守破離」のどのステージによって、何をするべきか、

さらに10年勉強を継続する方法まで、脳科学から視点やわかりやすいたとえを用いて紹介されています。

「今の自分がショボいと感じるのは、10年前から勉強をしていなかったからだ」、というのは耳が痛いし、悔しいです。

私の場合は20代は、メンタル疾患に苦しんだ10年間でした。

「読んだら忘れない読書術」にもありましたが、本を読む習慣のある人は、まだ症状が軽い段階解決法を調べて、すぐに乗り越えていくので、無駄な時間を過ごさずに、人生を充実させられる。ということでした。

もし私にも、さらに10年前から読書や勉強の習慣があったら…と思うと、これまでの20年かんは全く別物になっていたと思います。

しかし、

今から10年勉強することができれば、次は40代では今よりも違う人生を送っていることが約束されることになります。このまま10年無意味に過ごせば、40代になって「勉強しておけばよかった」と悔いることになることは確かなので、この本に出会えた今が一番自分にとって若い日だと思って、勉強する人になることにしました。

でも、楽しんでやらないとストレスホルモンが出て、続かないんだそうです。

苦しいことでも1か月はがんばれるのですが、3か月目にはストレスで脳にダメージが残り、なかなか元の状態に戻らなくなる、という話はゾッとします。

毎日どれだけ勉強したか記録をつけ、「よし、今日もがんばった!」と自分に”脳内報酬”を与えていくことが必要です。

報酬といっても高いものを買う必要はなく、記録をつけることによって、昨日との小さな一歩を確認することが脳内報酬になり、幸福物質のドーパミンが出ます。

第1章~7章まで一貫して、勉強は、「読む」、「聞く」、「見る」などの”インプット”よりも、「書く」、「話す」などの”アウトプット”がはるかに大事であると書かれています。

さらに、「勉強とは基本体を動かすこと」だと断言されています。

「書く」という行為も、「話す」という行為も、手や口の筋肉を使っています。

筋肉を使う記憶は、一度覚えると忘れにくいとのこと。

答えを思い起こすこと(”想起”といいます)だけでは、記憶に残りにくいそうです。

私がこの本を読んで早速始めたのが、P200「まるごと再生勉強法」です。

まとめノートの内容を、そのまま紙に再生するというもので、

覚えていなければ何も書けない一方で、書けたということは、確実に覚えているとわかります。

分かっていないことを知る、P94 「無知の知勉強法」に相当します。

覚えた日から、1日目、3日目、7日目に復習すると、その情報は重要なものとして脳の永久記憶をする「側頭葉」に移行するそうです。

なので、覚えたことは、1日目、3日目、7日目に復習することを心がけていきたいと思います。

このレビューは、昨日読み終えたので1日目の復習に相当します。

本を読み終わったら、Googleカレンダーに復習スケジュールを記入します。

また、ボールペンを1週間に1本使い切る、ということも意識していきたいと思います。

ボールペン一本の消費に数か月かかるのは勉強不足、ということです。

樺沢氏はウィスキー検定を受けた時に、2週間でボールペン4本を消費したそうです。

とにかく書いて書いて書きまくる。それが勉強ということなんですね。

勉強を始めるなら、まず勉強法を学べ。

これから何か、勉強をしたい、するかもしれないという方は、まずこの本に一度目を通されて損はないと思います。

評価について:

この本に書かれていることを実行して、人生に変化が出て来たら★+1

Posted by ブクログ

勉強したことが身につく方法や大切さについて書かれている本です。

とくにアウトプットすることが重要で、情報の発信や友達と議論するなど、一度インプットしたものをアウトプットすることで理解が高まるとしています。また著者が精神科医であることから医学的観点から身につく勉強方法を述べています。

今回この本を読んでみて感じたこと、学んだことを実践してアウトプットしていきたいと思いました。

Posted by ブクログ

勉強法についての本。なぜ勉強が大事かという話から、どうやったら好きになれるか、どんなコツがあるかなど、広くわかりやすく記された名著

やはりアウトプットが重要という話。

学びに欲張りすぎないという話はぐさっときた。習慣化行動化の方が重要とのこと。

メモ

・勉強するとは現実を変えるということ。

・知らないことが3割がちょうどいい。

・まとめるよりも日々コツコツやる方が記憶に残りやすく学習効果が高い。

・記録して数値の変化や微細な変化も脳への大事な報酬となりドーパミンが分泌される

・無知の知勉強法。アウトプットにより自分が何を知り、何を知らないのかを明らかにする。

・目的目標を詳細にに決めることで、効果は最短で表れる。

・自分が学びたいことと自分に必要なことを分けて考える。自分に必要な知識や方法を学ぶべき。

・自分よりも二歩先をいく人とつきあう。

・自己成長出力比例の法則。

・勉強の黄金比3対7の法則。インプットとアウトプットの比率。

・先に概観や知りたかったことを把握してから全体を読む。全体像を把握して、重要な部分を見定めた上で重点的に勉強していく。緩急をつけて勉強すべき。

・鉄骨ビルのように全体から部分へと進めるのが効率的

・インプットの極意7つ

1 アウトプットを前提にしたインプットをする

報告会、snsへのアップなどを前提にする。

2 インプットはニュートラルに行え。

偏見や先入観を除いて素直にインプットする

3 興味関心のアンテナを張る。⭐️

何か面白いことないかな?ではなく、特定のキーワードを意識し、普段から自分の興味関心領域を明確にしておくことではじめて有益な情報がキャッチできる。

4 学びを欲張らない。⭐️

ノートに集中しすぎて、理解する暇がないことにならないように。思索を巡らせてアイデアを広げる余裕がなくならないように。気づきを得ることが目的なので理解し考えながら話を聞くこと。気づきは3個までなど意識集中する。

5 質問を考えながら聞く ⭐️

質問がないのはわからないことがわからないということ。自分に置き換えると、具体的には?と自分で理解吟味検討しながらきくこと。自分がわかっているか意識。、

6 情報知識バランスを最適化する

役に立たないのが情報、後々役に立つのが知識。

7 リアルからのインプットを大切にする

・アウトプット5つの極意

1 アウトプットとは運動である。

書くと話すでは書く方が記憶に残りやすい。書きまくり勉強法など。

2 1週間で3回アウトプットする

3 積極的に自分をテストする!

対象のまとめノートを何も見ずに再現できるかテスト。

4 気づきは瞬時に記録する

気づきを得て30秒以内にメモする

5 ノートの取り方で全てが決まる ⭐️

気づきは一冊のノートにまとめる。

ポイントは細かくとらない。重要なポイント新たに学んだこと気づきを要領よく簡潔にまとめる。

2-3時間のセミナーは見開き2ページにおさめる。全体を俯瞰できることが大切。得た気づき3つとtodoリストを。

・スーパーアウトプット勉強法

人に教え、情報発信をして、講師をして、コンセプトを体系化して、本を書く。

・教える

第一段階 1体1で教える

第二段階 教え合う

第三段階 1対多人数で教える

第四段階 メディアを通して教える

Posted by ブクログ

この本も気づきの多い、素晴らしい本である。

気づき

・大人の勉強法の戦略の中で、特にターゲット勉強法で、具体的な目的を決めることが重要である。ただ、なんとなく資格をとる、というのではだめなのである。

・スーパーアウトプットの勉強法は、最終的には、出版する、というところまでいく、ものすごいものであるが、とても惹かれる。

・特に重要な気付きをSNSでリライトすることで、得られたコメントに返信することも含めて、ひとつの情報に3回触れることになり、記憶にも残りやすい。

次のステップ

・樺沢心理塾のYoutube動画から情報を得る。

・現在行っている勉强に関して、ターゲットを明確にする。

・本を読んだら、気付きと次のステップ(TODO)を3つずつ書くようにする。

Posted by ブクログ

気づき事項が多く、良い本でした。

読書などの知識のインプットにおいて、ポイントを纏める等のアウトプットを意識することで、効率的に行うことができる。勉強の目的を踏まえると、アウトプットを意識していないインプットは意味がない。

気づきや、感想を言語化したり、他者と共有することができ、また実際に物事の捉え方や行動を変化させることができていれば、その勉強には意味があったと言える。

ただ、最も大切なことは、勉強することは楽しいことであるというマインドを持つことかと思う。そのためにどうするかという点にも記載があるので、参考になった。

Posted by ブクログ

一言で言うと、「とりあえずアウトプットしよう。」

読み進めると、極意やら◯◯勉強法やら色々出てきて、もうそれは色々ありますが、とりあえず大切なのは、インプット→アウトプット→フィードバック→インプット...を継続して繰り返すこと。

「継続は力なり」とよく言われますが、本当は「正しい継続は力なり」なんですね。

Posted by ブクログ

最も効果的な学習は、アウトプットを意識しながら勉強すること。それを継続し、評価を受けて、振り返ること。

著者の経験や知識がわかりやすく簡潔に書かれている。最初の章を読んでモチベーションを上げた後は、見出しや太字の部分を読むだけでも理解できる。

Posted by ブクログ

今の自分が「しょぼい」と思っている人は、10年前に「勉強」という貯金をしていなかったからです。

⇒勉強はしていたが勉強する内容が迷走してたな。

Posted by ブクログ

アウトプットの重要性を精神科医という立場から面白い角度で切り込んでいる。

努力と成長は指数関数的に起きる=初めはなかなか結果が出ないが、あるポイントから爆発的に成長する。

過去に囚われ気分が落ち込んだり、未来に振り回され不安になったりせず、今を生きる、今にコミットする。

10年後の自分に対する貯金としてさまざまな基礎力を積み上げていきたい。

Posted by ブクログ

気づいたら樺沢さんの著書はいっぱい読んでました。

でも毎度身になります。特に何かお金かけたり、行動を大きく変えなければいけないことではなく、ちょっと考え方や意識を変えるだけでもすごく近道して行動をできるので為になるのです。

後半はインプットアウトプット

・才能より適正を見抜くこと。適正×努力が結果

・頭のいい人は勉強を頑張ってる感がない。楽しみながらやるから勉強頑張ってるとは言わない

・成績悪い子は勉強の仕方を知らない

・勉強楽しみながらやる

・守破離勉強法、自分流だけではダメ

・気付きが最強の学び

・真似る

・一緒にいる人や周りの環境も大事

・メンターとコーチも大事