感情タグBEST3

Posted by ブクログ

おれがまだ大学生の時にこんなことを仕事にしてる人がいてこんな本書いてたとは知らなかった。細かいツールはまだそんなに活かす機会はないだろうけど、今後の日本経済や人口動態がどうなってくからこうしなきゃ、そのためにプライベートを充実させそれがさらにワークの質を高めるって考え方には共感。

Posted by ブクログ

ワークライフバランス

前から言われてますがどこの組織でも進展が難しい問題です。

今までは「育児」が制約付き社員の代名詞でしたがこれからは「介護」になるようです。

企業としては人件費が高止まりしてる中でこれからは短時間でも高質な労働力を提供してもらうために労働者の権利を行使してもらって自己研鑽してもらわないといけない時代にきています。

労働者としてはいつ自分が制約付き社員になるとも限らないのでワークライフバランスは我が事として捉えておく必要があります。

結局人生で最後に「評価」してくれるのは「家族」です。

僕は3年間ロースクールに通ってその後もしばらく受験をしていたので、ある意味制約付き社員でした。

その中で強く意識してたのがどうやって「定時に終わらせるか」です。

仕事のやり方を抜本的に見直せた時期でもありました。

まあ新採の頃は自分の能力不足で早く帰れなかったのでブラインドタッチやったり仕事術系の本を読みまくってましたがσ^_^;

小室さんのお話を聞いてすぐこの本を読んで自分の中で棚卸しができました。

Posted by ブクログ

生産性を上げるためのノウハウがたくさん書かれている。もちろん、そのまま自分の置かれている状況に活用できるわけはなく、「どうすれば自分も活用できるか?」を考えて使わないと身につかないので、そこは自分の頭で考えることが肝要と思います。

Posted by ブクログ

小室淑恵さんが、講演に弊社ホールにお越しくださるというので読んだ本。

■なぜ「効率よく」「成果を上げる」必要があるのかのアプローチ

□日本の少子高齢化と晩産化という社会変化(により、労働者に制約が課されるようになった)

□従来の日本の社会でよくあった「属人化」「長労働時間」の働き方では世界に太刀打ちできない

■「効率よく」「成果を上げるための」PDCAサイクル(6つのSTEP,25の方法)を具体的に提示

文章構成の流れが明確で整然としている為、

違和感なく読むことができた。

内容はかなり充実していると思う。

この社長は「綺麗だし」それで取り上げられがちなのかな?なんて思ってたのがお恥ずかしくなりました。

例え自分がプロジェクトマネージャーじゃなくても、

好循環のきっかけは自分から発信できるはず!

マネージャーではな立場の方も取り入れられる要素盛りだくさんです。

(もちろんマネージャーが読まれるのが一番手っ取り早いでしょうけれど)

Posted by ブクログ

定時に帰る。をまず強く決意することがスタート。

インプットを増やすためにライフを重視し、ワークでアウトプットすることで結果的にまたライフを充実させるスパイラルを作ることが、少ない時間で同じ量の成果をあげることにつながることに納得。

ワークライフバランスはほどほどに仕事するって意味じゃないことがわかる良書だと思う。

Posted by ブクログ

ラジオで著者が話す内容に納得し、読んでみた一冊。

マネージャー向けであること、また、あくまでも「チーム術」なので平社員が一人読んでも、すぐに変えられるものではありません。

が、本来会社員として仕事に向き合う気持ちというか、スタンスのようなものを改めて考える良い機会になります。

私の場合幸いにも、今の上司が著者とほぼ同じ考えの人なので、評価を上げるポイントを知ることができたのもラッキーでした。

様々なツールが紹介されていますが、これらのツールを全て使わなくても各ツールの目的を理解することでチームメンバーとのコミュニケーションの質や、自身の仕事の管理の仕方は変わるでしょうし、所属部門を俯瞰的に見ようとする視点が得られます。

「おわりに」にも書いてありましたが、互いを認めることの重要性が、全体から伝わる一冊です。

ただ、残念なことに世の中、

この内容を理解して実行できる人ばかりが働いているわけではなく、また、評価制度が先に整わないと、なかなか実行に移すのが難しいのです。

目先の残業代が欲しい人だって少なくないという現実。

この本を読みながら私の置かれている環境をイメージすると、真っ先にそういう方が、ネックとして浮かびました。

総合的には良い考え方を得ることができる、良書です。

2014年44冊目。

Posted by ブクログ

・朝夜、全員メール

情報共有徹底

・マルチ担当

属人化、専門馬鹿、部門対立排除

・全員メンター

育成教育通じて成長、メンター評価

・出来る奴がやる

燃え尽き症候群

・引継マニュアル

幅広く。常に。

Posted by ブクログ

残業ゼロをチーム全体でパフォーマンスを下げずに達成する為に、チーム内での徹底した情報共有化が非常に大事なことであり、その為の複数担当制やメールの活用法など、有用な情報が沢山書かれている。この本が書かれた時にはパンデミックで多くの人が在宅ワークになるとは想定されていないが故に、働き方の本質的チェンジが必須になる前提で書かれた良書。

Posted by ブクログ

6時に帰るチーム術、それはワークライフバランスの両立を意識してチームに仕事できる環境を用意すること。

そのためにメンバーの仕事状況、成果、課題を把握して、細かくフィードバックをすること。

またマネージャーの仕事としてメンバーが互いに協力できるように空気を作り、必要なフィードバックを必要なタイミングでできるよう心がける必要がある。

まずはチームの仕事を把握することから始めてみよう。うちのチームでもいつも同じ人が残業する傾向がある。抱えてるタスクは何なのか?それはその人じゃないとできないのか?を把握して負担を軽減していきたい。

ライフが充実しない仕事はあまり意味がない。どちらも両立させてこそ価値がある。

Posted by ブクログ

ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和という意味。

女性の社会参加や少子化対策とともに語られることが多い。

著者によれば、ワークライフバランスとは、単に女性の働きやすさという点から必要というだけではなく、高度の付加価値型産業を目指さなければならない産業的な要請と、多くの人々が要介護老人を抱えながら働かざるを得ない超高齢社会の到来の中で、わが国が必ず実現しなければならない重要な課題であるという。

その根本は、いかにして労働生産性を上げるかということであり、その結果、長時間労働が解消され、女性も男性も働きやすい職場環境となり、創造的な成果も生まれるという。

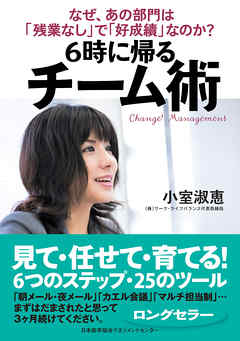

サブタイトルは、~なぜ、あの部門は「残業なし」で「好成績」なのか?~とあるが、本書では、そのためのノウハウを、6ステップ、25のツールにまとめてある。

家事や育児に追われて働くことが困難なのは女性だけではなく、男性も介護のために同じような課題を抱えるだろうという、超高齢社会の到来を踏まえた観点は、この手のビジネス書には珍しく、そこが新しいところ。

そしてこの点でいえば、おそらく著者の言う通りになるのではないか。

厚生労働省が進める地域包括ケアシステムは、病院や施設ではなく、地域で高齢者が亡くなるための仕組みである。

このままでは社会保障制度がパンクするので、病院などより格段に費用が安てすむ「在宅」で高齢者を看取っていくしかないわけだが、団塊の世代が75歳となる2025年以降は、そういった要介護者が爆発的に増大する。介護をしながら、どうやって働いていくかは、大きなテーマとなっているだろう。

6つのステップ、25のツールは、かなり実践的だと思う。

いくつかについては、実際にやってみようという気になりました。

Posted by ブクログ

人に教え、教えた人が育つと自分がどれだけラクになるか。早い時期から実感させることで、チームの中に「お互いを育て合う」という雰囲気ができてくる。

勤務時間が制約されているからこそ、働き方が変わりメンバーのモチベーションが高まり、チームの生産性が改善される。時間制約のある社員は、これまで通りの「働いた時間でやる気をはかる」というような評価体系の中では、昇進・昇格を諦めて、そんままやる気を失ってしまいます。

効率的に働くメンバーを評価せず、「管理のための管理」を行ているとチームの雰囲気は悪化し、生産性も大きく低下する。誰もが「私は仕事を一生懸命やっています。もう、忙しくて、忙しくて!」といった態度をとる。実際のところは自分の持つ能力を十分には使っていない。

現場が、新しいチャレンジをしようとしても、マネージャーは過去の事例に照らして、失敗する確率や上層部の承諾が得られるかどうかという点ばかりを気にするため、結局のところチャレンジは当たり障りのない「通常業務」になってしまう。

自分と同じ思考・発想をすることをメンバーに強制している。同じ業務をこなす時代ではなく、1つのチームで多種多様な業務を同時並行的にこなし、そこにアイディアや想像力による付加価値を、つけなければならない時代。

チームで成果を出す意識

彼ら(若者)は「自分が成長している」という実感を持つことさえできれば、きちんと定着し、高い成果を出してくれる存在でもある。

マネージャーが価値観を転換することが必要ではなく、変えるべきはマネージャーの仕事のやり方だけ。

これからの組織で成果を上げるためには、多様な事情と考え方を持つ今のメンバー1人1人に、持てる能力を最大限発揮してもらうしかない。求められるのは「強いリーダーシップ型のマネジメント」ではなく、「一人一人のメンバーを丁寧に支援するサポーター型のマネジメント」

相手を嫌う感情こそコミュニケーション不足をもたらす一番の要因。心理的な問題が仕事の能率を下げる。マネージャーはメンバーがリラックスして仕事をできる雰囲気を作り、チームの中に情報の流れを作り出す、チームのコミュニケーションの推進役。

業務上のタスクの締切までの間に、さらいnいくつかのチェックを入れるタイミング(ミニ締め切り)を設定する。何をいつまで、何時(官)かけての指示の他、こことここの段階で見せてと加える。どんなタスクでも一回ですべてがOKになることは少ない。勘違いや思い込みからくる時間のロスも防げ、迷ったときは聞こうという雰囲気ができる。

Posted by ブクログ

仕事と個人の生活のバランスをとることが個人はもちろんdivercityの観点から会社にもメリットをもたらす。ワークライフバランスを保つための方法を解説したもの。ツールの一つ一つに突飛なものはなく誰でも思いつきそうなものばかりだが、だからこそ明日からでも始められるとも言える。

それにしても著者と自分は年齢が一つしか違わないが随分差がついてしまったなあと自戒の念に駆られた。小さいとは言え会社一つを切り盛りしているばかりか社会への影響度や書物を出版していることを思うと正直悔しい。心底頑張らねばと思う。

Posted by ブクログ

10年前の本ですが、今でも十分に通用する内容だと思います。

そして、自分を振り返ると、あまりにもできていないことが多い…。

というわけで、いろいろ反省しながら、読み進めました。

とりあえず、自分の部署は、働き方の多様性を、かなり認めているので、その点が、パフォーマンスの向上につながるよう、この本を参考にしたいと思います。

Posted by ブクログ

マネージャー視点で、効率が高く有機的なチームビルディングをするための考え方とそのためのツールをセットで提案する本。

正しく時代を読むこと、感情を踏まえた束ね、実践に基づく改革の重要性が分かる。

Posted by ブクログ

印象に残ったことは一人で役職を兼任するということ。組織が1人に頼ることなくチームで動くことを教えてくれる良書である。職場の課題を見える化するために、ワークとライフそれぞれ分けて、チェック表で振り返る。ドリームミーティングをして、社員で目標を共通認識する。連絡はメールで、スケジュールも細かく共有。風通しの良い職場を作ることで、仕事が円滑に進む。問題対応は誰かに任せるのではなく、全員の責任。動けるものが対応する。そのあと原因を究明する。どんどん自己開示をすることによってチームで支えあう雰囲気を作っていく。とにかくほめる。9:1の割合でほめると叱るを使い分ける。上司だけでなく、部下も上司をほめる。特に間接的にほめることで、知らないところで関係がつながっていく。そうした良い人間関係を構築していく1人1人の意識づくりが結局のところ、限られた時間に最高のパフォーマンスを挙げるチームにへと成長していくことが分かった。

Posted by ブクログ

著者はこの世界では有名なコンサルタント。チームのアウトプット最大化や残業削減は現実として悩みの種。それを解決する6ステップ・25のツールを紹介。「朝メール」や「カエル会議、「ドリームミーティング」など体系的に導入し、本気で取り組めば効果は出るかも。ちょっと検討してみるか。

Posted by ブクログ

<引用とコメント>

・限られた時間の中で仕事をうまく回すためには、「その人でなければできない仕事」をどんどん減らしていくことも大切です。(p.9)

→激しく同意。

・皆さんも、苦手な相手との仕事を後回しにしたり、苦手な上司への報告をいつまでもしなかったり、といった経験があるのではないでしょうか。(p.50)

→あるあるw

・(ほめるとき)「他人の評価として伝えることが効果的」(p.72)

→そうだね。

・引継ぎマニュアル

作業の手順

主な連絡先

よく使うメール文面の雛形

関連資料の保管場所

これまでの打合せ等の議事録、

更新した日付&更新した人の名前(p.115)

→最後の、「更新した日付&更新した人の名前」を書きやすいフォームにすること、つまりメンテナンス性の高いドキュメントを作ることが大切だと思う。

・ほめるテクニック

人を介してほめる

プロセスをほめる

人を助けたことをほめる

皆の前で/皆でほめる

存在そのものに感謝する(p.145)

・「全部議事録」では、議題、日時、出席者を冒頭に書いたあと、次に「結論」と「必要なアクション」を書きます。(中略)議論の経緯は発言の要旨を簡潔に整理し、発言者別・賛成反対別などに分けて簡単な記号を付けて見やすくします。(p.166)

→議事録ってめんどくさいイメージがあるから嫌いなんだけど、スピーディーに作れる仕組みを構築する必要があるなぁ。

・まずは定時で帰ることからはじめてください(p.211)

→はい。

Posted by ブクログ

この本を読む前に、朝メール夜メールなど部署方針で実践したことがあったが、あまり効果は感じられなかった。

それはこの本が役に立たないという訳ではなく、恐らく著者の心理的安全性をつくるスキルが高く、それが組織運営に効果を発揮しているのだと思う。

そのスキルにはフォーカスされていないが、随所に感じられる部分があり、せめて数日間でもご一緒に働けたらなと思う。

あと個人的にズルいけどうまいやり方と思ったのが、AさんとBさんをそれぞれ影で互いを褒めてましたよって言う技術。影で褒められてたって言われると嬉しいですよねー(自分だけ?)

Posted by ブクログ

会社の同僚から勧められ「小室淑恵」の『なぜ、あの部門は「残業なし」で「好成績」なのか? 6時に帰るチーム術』を読みました。

最近、愉しむ系の読書ばかりしていたので、ビジネス書は久しぶりですね。

昨年の11月に読んだ『戦略的な人の超速★仕事術』以来かな。

-----story-------------

「生産性を上げるには、チームでやらなきゃダメだった!」

600社へのコンサルティング経験の中から編み出した、リーダー・マネジャーのための新しい仕事術。

付加価値勝負の時代には、仕事を効率化して、「アイデアの引き出しを満たす時間」を確保することが大切です。

定時で帰るために、コミュニケーションを「しくみ化」し、メンバーを育てましょう。

上司と部下をつなげる「25のツール」で、仕事スピードはグンと上がります!

-----------------------

部下を持つ立場として、色々と考えさせられる作品でしたね。

本書ではチーム術を実践する6つのステップと、25のツールが紹介されています。

≪6つのステップ≫

1.現状をみえる化する

2.課題とビジョンを共有する

3.仕事の中身と分担を見直す

4.評価ポイントを見直す

5.仕事の進め方を変える

6.変化を周囲に広げる

≪25のツール≫

ツール1 朝メール

ツール2 夜メール

ツール3 1週間記録シート

ツール4 業務分析シート

ツール5 課題発見シート

ツール6 見直し面談

ツール7 チームビジョン

ツール8 カエル会議

ツール9 ドリームミーティング

ツール10 ムダトリ会議

ツール11 引き継ぎマニュアル

ツール12 マルチ担当制

ツール13 ミニドミノ人事

ツール14 プラスα評価

ツール15 全員メンター制

ツール16 ほめ9:ダメ1

ツール17 アクションシート

ツール18 カンタンIT

ツール19 全部議事録

ツール20 スキマ面談

ツール21 在宅勤務システム

ツール22 スキマ備忘録

ツール23 ミニ締め切りルール

ツール24 変化報告シート

ツール25 カエル!ジャパン

なかなか実践は難しいかもしれませんが、紹介されているツールの中には、「朝メール」、「夜メール」等、直ぐに使えそうなツールもあるし、「マルチ担当制」、「引継ぎマニュアル」等、できれば実践したいツールもあったので、できるだけ活用して少しでも職場の生産性を上げたいなぁ… と感じましたね。

また、ワークライフバランスって、仕事よりもプライベートを優先することだって思い込んでいましたが、、、

ライフを重視することでワークの生産性を上げること、仕事もプライベートも充実させることで相乗効果を生み出すことだったと知りました。

これって、理想だし、とても大事なことだと思います。

それがわかっただけでも、読んだ価値がありましたね。

少しでも業務に活かしたいものです。

Posted by ブクログ

うちの会社は裁量労働制だが、残業を減らす仕組みには、そこにひとつ大きな欠点があることを感じた。

それは、社員全体が時間意識があるわけではないということ。

長い時間をかけた方がよりクリエイティブな仕事ができる人もいる。

そうなると、時間をどう考えるかが人それぞれまちまちになる。

それが残業時間の超過を招く。

けれど、残業時間が減ったほうが良いかはわからない。

もう少しワークライフバランスについては何冊か読んで考えないと、と思った。

ただ、この本で良いと思ったのは

褒め合い制度。

他人が褒めてたことを伝えることは良いことなのでやっていこうと思う。

あと、自分のプライベートを話すことも。

プライベートの話せるネタを溜めることも必要なのかな、と感じた1冊。

Posted by ブクログ

チームで戦わねばならない背景の解説と、ではどうチームの力を引き出すかの具体的手法として25個のツールを紹介した一冊。生産性やらワークライフバランスやら、やたらと取沙汰される今日この頃からさかのぼること9年前、2008年に書かれた本だが、今でもまんま使えそうな内容でした。

08年。俺は残業しまくりの滅私奉公しまくりだった時に、すでにこういう働き方をしているチームがあったんだな。

・時代の変化が激しく、前提条件が大きく変わってしまっているのに、前例主義、慣例主義、ことなかれ主義では立ち行かない。

・6時にカエルをマストにし、時間の制約があるからこそ、必死に考えるようになり、生産性があがる。時間の区切りをつけるのが先決。

・限られた時間で成果をあげられるような仕組みも含めて考えるのが本来仕事である。

・ワークライフバランス。ワークの時間を削る≒ワークのアウトプットが落ちるではない。ライフが充実することでワークだけでは得られない発想が降ってくる。ワークの質をあげるために、ライフを充実させると考えるべし。

・使ってみたいツール

朝メール、夜メール、課題発見シート、ムダトリ会議(やめる、減らすためのルールをつくる、人の力を借りる、マニュアルを作る、やり方をかえる、部長決済保留条件にする)、マルチタスク、全員メンター制、人をかえしてホメル。

Posted by ブクログ

,時間の見積もりと優先順位を共有し現状の見える化をする。朝メールのルールは1)時間は15分単位 2)業務とそれにかける時間(時間見積もり)をセットで考える 3)残業は見込まず、就業時間内で終わるようにスケジュールを立てる 4)各業務に優先順位をつける。夜メールは実際にかかった時間を振り返る。1日の業務が終わる前に「朝メール」に5)時間見積もりと実際にかかった時間の差異 6)反省点とよかった点 7)翌日の予定 を追記。マネジャーは夜メールに承認とアドバイスを返す。

・時間の使い方の傾向を把握する。一週間という期間を区切って、出社から退社まで、会社でどんな風に仕事をしているか書き出す。

・業務の種類ごとに時間を集計する。大項目は「会議」「営業」「社内」の3つに分け、その下には直接的な業務時間だけでなくそのための準備に必要な時間も書き込む。

・ワーク振り返り5項目 →生産性、成果、直近1年間の月間労働時間、自分の生産性の高低を判断した理由、理想と今後の行動

・ライフ振り返り5項目→ 仕事以外の時間の充実度、成果、1日の時間の使い方、仕事以外の時間の充実度を判断した理由、理想と今後の行動

・会社の方針をチームに落とし込むのはマネジャーの責任。チームの役割や貢献、存在意義を自分の言葉で語ること。

・年に数回ビジョンを語り合う。1日かけて全社員が会社と個人の目標を話し合う。メンバー全員が目標・数値に関する背景について共通認識をもっているため、行動のベクトルがそろう。

・「ムダとり会議」の一番のポイントは単に時間を削ることではなく、最大の成果を上げるために見直しをするということ。ベース業務では やめる、減らすためのルールをつくる、人の力を借りる、標準化する、やり方を変える、部長決定の保留案件にする とさらにグループ化する。

・マニュアルは使うだけでなく、つくることを同時に求めることで、自分の業務をわかりやすく説明したり、非効率な業務を見直したりするきっかけになる。引継マニュアルは引き継ぐ必要が出てきたときにつくるのではなく、いつでも引き継げるよう、新しい仕事に着手したときに同時につくっておくもの。マニュアルは日々更新されていなければ意味がない。

・ポジションと役割で、人は成長する。

・チームを変える3つの評価ポイントは 1)人を育て合うこと、2)時間を意識すること、3)結果に至るプロセスを重視すること 。評価シートに「成果を上げるときに誰の情報提供やサポートを受けたか」「成果を上げるときにどれくらいの時間をかけたか」

・メンバーと話すときには、最初に9割ほめてそのあとで1割注意する「ほめ9 ダメ1」を適用する。注意したいことがあってもその場では我慢、言いたいことをメモするくらいに留めて、そのメンバーをほめるポイントが十分に集まるまで待つ。メンバーのほめる部分が見つけられないマネジャーはメンバーのメンターに長所を尋ねる。メンバーをほめるメンバーをさらにほめることを繰り返すことでほめ言葉が回るチームができてくる。効果的にほめるためには

1)人を介してほめる。

2)プロセスをほめる。

3)人を助けたことをほめる。

4)皆の前で皆でほめる。

5)存在そのものに感謝する。

・得意のほめワードをもつ。すごい、助かった、期待している、ありがとう、がテッパン。

・定量化しやすい仕事を担当する人が週に1〜2度使う福利厚生制度の域を脱する。特別な働き方という意識を抜け出し、仕事の生産性を上げるために積極的に取り組むべき戦略として打ち出す by日本ユニシス「変化報告シート」でチームの変化を人事部にみせ、人事部を味方にする。生産性の自己評価の変化、労働時間の変化などが見えると説得力が増す。

・日常業務で忙しいのは構造的に問題があるから。そこにメスをいれないといけない。

・ワークライフバランスは、仕事と生活の相乗効果を目指すもの。「ワークだけ」では成果も上がらなくなる。

・ワークライフバランスは10〜20年後を考えればむしろ中堅以上の男性社員のためのもの。

・助け合いの気持ちとともに大切なのは、相手を認めること。「あなたがいてくれて皆が助かっている」「あなたのお陰でこの利益があがった」メンバーに日々こうした言葉をかけ、やっていることを評価し、相手の存在を認める。これがメンバーの働く意欲の基盤となる。

Posted by ブクログ

日本のマネジャーに読んでもらいたい一冊。読んでも、そもそも長時間労働削減に興味も必要性も感じなければ、スルーされるんだろうなと思う。言っておられることは、当たり前で全う。でも、それが浸透しない日本は、このままでは何も変わらないと思う。

Posted by ブクログ

[2015/09読み終わり]課長に契約更改の時に『あなただけ残業が多い』と指摘されたので、状況を変えたくて読み始めたのですが、どちらかというと自分が残業しない為の本というよりは、部下に残業をさせない為の本の様に思えました。あるかどうかは分かりませんが、将来マネージャーになった時用に覚えておきたいと思います。

Posted by ブクログ

アイデアや多様な生活者視点が必要になってくる世の中では、ライフを充実させる必要がある。その方法の一つに定時帰りがあり、定時で帰るためには、幾つかやりようはある。

メールを全員で共有するのもそう。

いつでも引き継げるようにマニュアルを作っておくのもそう。

人事評価でも労働時間超過はマイナス評価とすることもそう。

残業代を減らすことで、人件費も減り、利益が上がり、会社に貢献する。

強制的に定時帰りとすれば、否が応でもいまの働き方を見直すことになる。6時に帰るためにはどうすれば良いかを考えることが仕事とも言える。

つまるところ、一人一人の生産性を上げること。

そのために、社員は日々の計画を立てること。上司は、部下を褒めること。チームは、誰かが休んだ時にフォロー出来たり、トラブルが発生した時にフォローできるように、属人化を避けるため、メールやら議事録やらで逐次情報を拾っておくこと。

言っていることは正しい。が、全員のメール見たり、後輩にアドバイスしたりしていたら、自分の仕事の時間なくなるよなーってやっぱり思ってしまう。ほんとに18時以降、メール見ない資料の構成考えないって感じで仕事してないのかな。