感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

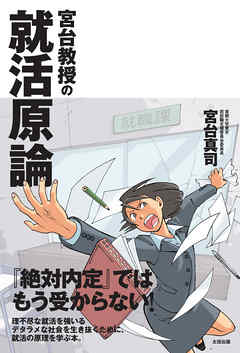

巷に溢れる就活マニュアルとは全く違い、<脱>就活マニュアル的な本。

就活が適職があるという幻想に踊らされていることや、自己実現の最良の方法でないことを明晰に示している。他のことを疎かにして就活だけうまくいくはずないということ。たとえそれで就職できたとしても持続できない。

この本で自分が大切だと感じたのは、仕事がどうであろうと自分が自分でいられること。自分を入れ替え不可能な存在として承認してくれる人間関係さえあればどうとでも生きていける。依存せずに自立できるためのホームベースを獲得できるように、就職の意味を再検討するための一冊。いや、幸せになるための生き方を見つめなおす一冊。

Posted by ブクログ

帯に惹かれて神保町の三省堂で衝動買い。就活生ももちろんだけど、就活をする前の大学生と、大学のキャリアセンター職員の皆様に読んでほしい一冊。講談社と某中小出版社の両方に内定した学生に対して著者が行ったアドヴァイス(実話)は、就活の本来の目的に立ち返るという意味でも、非常に示唆に富んでいました。文体は極めて平易なので、移動中に読めました。

Posted by ブクログ

インターン採用のための面接をしていてショックを受けたことが本

書を読むきっかけでした。何にショックを受けたかと言えば、自分

を押し殺し、企業社会の価値観に過剰適応しようとしている学生達

の姿にであり、また、そのように仕向けている就活本や就活セミナ

ー、はたまた企業人事部のあり方にでした。

企業が求めているのは自社の業績に貢献してくれるであろう人材で

す。それは昔も今も変わらない。しかし、バブル崩壊後長引く経済

の停滞とグローバル化の進展の中で、企業が求める人材像は変化し

てきています。本書ではそれを「『適応』から『適応力』へ」とい

う言葉で表現していますが、今の組織や業務に適応できることはも

とより、どんな状況になってもやっていけるタフネスさと柔軟性を

併せ持つことが求められるようになっているのです。大企業ですら

安泰でなくなったこの20年間を踏まえれば、それも当然でしょう。

一方で、学生の側には「仕事を通じた自己実現願望」と、自分にふ

さわしい仕事がどこかにあるはずだという「適職幻想」が広がって

います。その背景には、OB・OGとの人間関係をベースにした就職

活動から、大学の就職課と就職支援企業のサポートを前提とした就

職活動へのシフトがあると著者は指摘します。就職支援企業の提供

する膨大な選択肢を前にして、自分にふさわしい職場、自己実現で

きる職場はどこかと学生達は悩み、就活本や就活セミナーで教えら

れる安易な自己発見、適職発見の手法に洗脳され、自意識を肥大化

させるか、自分を見失うかのどちらかに陥っているのです。

企業は「適応力」を求めているのに、就活本や就活セミナーの言う

ことを真に受けて「過剰適応」した「適応力のない」学生ばかりが

増えていくという逆説。ここには深刻なミスマッチがありますし、

企業の側も学生の側も、こんなことをやっていたらどんどんダメに

なっていくのではないかとそら恐ろしくなります。

ではどうすればいいのか。

学生の側に求められるのは、今の企業社会の価値観に振り回される

ことなく、「ひとかどの人物」になるための経験をできるだけ多く

積むことだと著者は言います。そして、企業の側に求められるのは、

企業の都合ではなく、人材育成に必要な大学の都合を最優先に採用

活動をすること。さらに、子どもが「ひとかどの人物」になるため

に、親や教員が自らの生き方を見直すことも必要になります。「あ

さましい人間は必ずあさましい人間を育てる」からです。

結局、著者が説こうとしているのは、日本人はどうすれば幸せに生

きられるのか、ということです。キーワードは〈引き受けて考える〉

〈知識を尊重する〉〈善いことをして儲ける〉〈共同体自治で自立

する〉〈幸福と尊厳を追求する〉。詳しくは本書に譲りますが、そ

れぞれ今の日本社会のあり方に対するアンチテーゼです。これらを

前提とした生き方が、個人にも、企業にも求められていく。そうい

う「構え」で就活に臨むべきである。そう著者は主張します。

就活論の名を借りた日本社会論ですから、就活中の学生さんが読ん

でも途方に暮れるだけかもしれません。むしろ、お子さんをお持ち

の方や企業の採用担当者、CSR担当者、経営者にとって刺激的な一

冊となることでしょう。是非、読んでみてください。

=====================================================

▽ 心に残った文章達(本書からの引用文)

=====================================================

「人間関係を台無しにせずに異論を述べる能力」の前提にもなる、

今日最も重大なコミュニケーション能力、それは「相手を理解する

能力」であると断言できます。

これは「相手に同調する能力」でも「相手に迎合する能力」でもあ

りません。むしろ同調や迎合は相手を理解しなくてもできる。とい

うか相手を理解せずにやり過ごすための作法だと言えるほどです。

自己発見シートを埋めて「自分はこういう人間だから、こういう会

社でこういう仕事をして自己実現したい」という就活はナンセンス。

「こういう会社」も「こういう仕事」も随時変わり得ると腹を括る

べきなのです。

「仕事で自己実現する」という考え方自体に問題があります。仕事

で自己実現できる人も稀にいますが、仕事での自己実現は現実には

極めて困難だし、自己実現は必ずしも仕事を通じて果たすべきもの

でもないからです。

70年代には、一方で、「成長の限界=環境の限界+資源の限界」が

露になる動きがあり、他方で、「福祉の限界=財政破綻+共同体空

洞化」が露になる動きがありました。これに対応して、80年代、先

進各国で共同体自立化運動が同時多発します。

これらの運動の共通性は、共同体が、市場に依存しすぎても、国家

(行政官僚制)に依存しすぎても危ないとして、市場や国家からの、

共同体の相対的な自立を目指すところにありました。

言いたいのは「仕事での自己実現」を求めても、まじめにこつこつ

働いても、報われる可能性が低いという事実です。

そんな可能性の低いことに賭けるよりも、勤め先が倒産したり売上

げ減で給料が下ったりして仕事で不本意な目に遭っても、承認から

見放されず尊厳(自己価値)を手放さなくて済むような関係性を―

―つまりは本拠地を――仕事以外の場で構築維持するほうが合理的

です。

難しい言葉で言えば、市場と共同体は両立します。というか、市場

での過酷な戦いでの勝利は、共同体の絆抜きにあり得ない。

高々22年プラスアルファしか生きていない学生に――10年前まで

ランドセルを背負っていた者に――自分のことなど分かるはずもあ

りません。それなのに「自分にはこういう仕事が向いている」なん

て言われても、「自分の何を知ってるっていうんだ」という思いで

す。

この間、東大病院の霊安室で一晩過ごした時、病院の関係者に、こ

の病院で死を迎えた人のうち何割が、葬式を出してもらえずに葬ら

れるのかを尋ねました。何と三割以上です。

村八分という言葉があります。村の誰もが縁を切るとしても、葬式

と火事の時だけは、ちゃんと助けてやるという意味です。つまり、

最低限の尊厳だけは共同体が維持してあげるということです。とこ

ろが、その最後の二分がとうの昔になくなったのです。

「仕事での自己実現」という固定観念は危険です。むしろ仕事がど

うあろうが自分が自分でいられることが大切です。

今の日本は、地域であれ家族であれ、共同体が空洞化しています。

共同体の空洞化を解決するには、何よりも就業時間を短くすること

です。子育てにせよ、介護にせよ、ボランティア活動にせよ、NPO

活動にせよ、就業時間が長すぎれば十分にはできません。

日本社会のデタラメは続くでしょう。

このデタラメに巻き込まれていたら、皆さんに将来はありません。

デタラメに巻き込まれないためには〈引き受けて考える〉〈知識を

尊重する〉〈善いことをして儲ける〉〈共同体自治で自立する〉

〈幸福と尊厳を追求する〉といった価値セットの死守が必要です。

これからの企業人や職業人はこうした共同体空洞化の歴史に無頓着

であるわけには行きません。先に〈善いことをすると儲かる社会〉

が大切だと言いました。善いことをして儲けましょう。善いことの

主軸は、共同体空洞化を食い止め、相互扶助を再生することです。

僕は最近、就職支援委員会の席だけでなく、企業へのアドバイスを

含めたあらゆる機会に「人々のニーズに応じてはいけない。ニーズ

に応じるとマーケットの民度がますます下がる。価値を訴えて新し

いニーズを作り出せ」と訴えています。

企業の都合に大学が適応して悪循環の輪を回すのは愚昧です。優秀

な人材を社会的に輩出するために必要な大学の都合に、企業が適応

すべきです。

就職活動が大変なのは、労働市場の状況が悪いからではなく、たい

ていの大学生が大企業を狙うからです。

内定を取りまくるタイプには共通性があります。まず、自分にコレ

が向いているとかアレがやりたいなどと言わず、自分はなんでもや

れますという構えであること。次に、実際自分はなんでもやってき

ました、と実績を示せるということ。

一口で言えば「実績に裏打ちされたタフネスと柔軟さ」に尽きます。

どうすれば内定を取れる学生になれるのかという問いと、どうすれ

ばモテル人間になれるのかとう問いへの答えは、似ています。「ひ

とかどの人物」になれば良い。

「ひとかどの人物」は、自信があるから過剰適応しません。同じ理

由で「ひとかどの人物」は、変化する環境への適応を「仮の姿」と

してこなす。間違っても、自分を改造してまで適応しようとはしま

せん。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●[2]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

我が家に新しい命がやってきて、一週間が過ぎました。出産から

は10日。無事に出生届けも出し、ほっと一息ついたところです。

この10日間、お産に立ち会った時の記憶を反芻してきました。お

産はとても美しい行為でした。陣痛に歪む妻の顔には苦しんでい

るのか恍惚としているのかちょっと判別しがたいような不思議な

美しさがありましたし、生まれた瞬間の赤ちゃんの体も光り輝い

ていました。二人ともに崇高な美しさに満ちていました。

小さな産道を通り抜けるために、自ら頭を変形させたり、身体を

回転させたりする胎児。それに合わせて開いていく母体。人間の

身体というものは、とてもダイナミックなデザインになっている

のだということを実感し、身体観も変わりました。

息子は、臍帯(臍の緒)が首と身体に巻き付いたまま出てきまし

た。途中で進めなくなり、苦しそうだったため、最後は押して出

すようなちょっと無理なことをしました。でも、産後にフォロー

してくれた助産師さんによると、本当は臍帯が巻き付いていても、

赤ちゃんはそれをゆっくりと自分でほどいて出てこれるのだそう

です。これには驚きました。

生命というのはたいがいのことに自ら対応できる力を持っている

のですね。だから、時間はかかるかもしれないけれど、外から介

入して技術的に解決する前に、自分で解決することを信じて待っ

てあげる。そういう生命の力に対する信頼を取り戻すことが、今、

一番大切なことなのかもしれません。